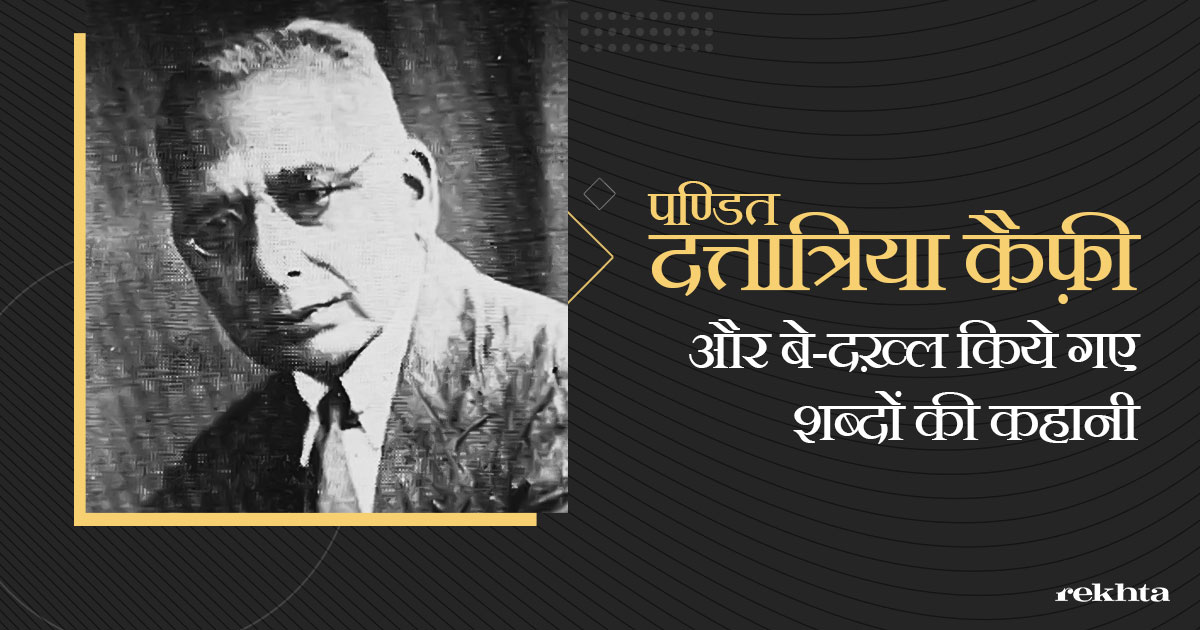

पण्डित दत्तात्रिया कैफ़ी और बे-दख़्ल किये गए शब्दों की कहानी

मतरूकात दरअस्ल उन अल्फ़ाज़ को कहते हैं जिन्हें शाइरी में पहले बग़ैर किसी पाबन्दी के इस्ते’माल किया जाता था मगर बाद में मशाहीर और असातेज़ा ने उनका इस्ते’माल या तो बंद कर दिया या इस्ते’माल रवा रक्खा भी तो कुछ पाबंदियों के साथ रवा रखा। ये भी रहा है कि कुछ अल्फ़ाज़ शाइरी के लिए तो मतरूक हुए मगर नस्र में उनके इस्ते’माल को नहीं छेड़ा गया। ये सिलसिला मिर्ज़ा रफ़ी सौदा के उस्ताद शाह हातिम से शुरू’अ हुआ जब उन्होंने अपने दीवान से कई ग़ज़लें, ग़ज़लों से कई अशआर छाँटे और इस ख़ुलासे के बाद जो दीवान बचा, उसे “दीवान-ज़ादा” नाम दिया। ये तो ख़ैर होना भी था कि जिन अल्फ़ाज़ का मीर और सौदा ने इस्ते’माल किया या उनके अहद में जिन अल्फ़ाज़ का इस्ते’माल हुआ, उनमें से कुछ ग़ालिब और मोमिन के वक़्त तक चलन से बाहर हो गए। ठीक ऐसे ही ग़ालिब, मोमिन और उनके मआसिरीन के इस्ते’मालकर्दा अल्फ़ाज़ के साथ भी आगे चल कर हुआ। ये भी हुआ कि कुछ अल्फ़ाज़ लखनऊ ने अपने मतरूकात में शामिल किए तो कुछ को दिल्ली ने अपनी फ़ेहरिस्त में जगह दी। मगर जो बात सबसे ज़ियादः हैरानकुन है वो ये है कि कोई लफ़्ज़ मतरूकात में क्यों शामिल किया गया या किया जाता है, इस पर किसी ने कोई मुदल्लल बात नहीं की।

सब वही लकीर पीटते रहे जो कुछ लोगों ने खींच रक्खी थी और शाइरी ने इसका बड़ा ख़मियाज़ा उठाया। मुझे याद आता है आजिज़ साहब शाइरी में ‘तलक’ (तक के अर्थ में)और ‘मत’ (निषेध/नहीं के अर्थ में) इस्ते’माल के ख़िलाफ़ थे। उनका ख़िलाफ़ होना लाज़िमी था कि वो लखनऊ ही के असातेज़ा के पैरो जो थे। ख़ुद मैं, एक वक़्त था जब ‘तलक’ और ‘मत’ जैसे तमाम अल्फ़ाज़ का इस्ते’माल ठीक नहीं समझता था, मगर धीरे धीरे मुझपे खुला कि शाइरी में किसी भी लफ़्ज़ को बरता जा सकता है और अगर कोई शर्त है तो वो बरतने की सलाहियत और सलीक़ा। ये सलाहियत, ये सलीक़ा ही एक शाइर को दूसरे शाइर से अलग करता है और उसकी क़द्र ओ मन्ज़िलत के तअय्युन में कई बार बड़ा अहम साबित होता है। जिनमें ये सलीक़ा है वो बख़ूबी जानते हैं कि ज़बान पर कोई हुक्म नहीं लगाया जा सकता, न वो कोई जामिद शै है। अल्फ़ाज़ कब क्या शक्ल ले लेंगें, तज़कीर और तानीस के ऐतबार से कब बदल जाएँगे,इसका अंदाज़ा लगाना मुम्किन नहीं।

अक्सर देखने में आता है कि कोई लफ़्ज़ जिस ज़बान से आता है, वहीं अपनी हैय्यत छोड़ आता है और उर्दू में ठीक वैसा इस्ते’माल नहीं होता जैसा वो जिस ज़बान से आया है, वहाँ होता था। कभी तलफ़्फ़ुज़ बदल जाता है तो कभी देखने में आता है कि जहाँ का लफ़्ज़ है, वहाँ मुअन्नस इस्ते’माल होता रहा है, उर्दू में मुज़क्कर हो गया, इसके उलट मुज़क्कर का मुअन्नस हो जाना भी मुम्किन है।मिसाल के तौर पर लफ़्ज़ शम्स को लीजिए। अरबी में ये लफ़्ज़ मुअन्नस है मगर उर्दू में इसे मुज़क्कर इस्ते’माल करते हैं। जिन अल्फ़ाज़ के तलफ़्फ़ुज़ में फ़र्क़ आया, उनकी सामने की मिसाल में मौसम, बेगम जैसे लफ़्ज़ हैं। अरबी में मौसिम लफ़्ज़ है वहीं तुर्की में बेगुम। ख़्वाजा आतिश से मंसूब एक वाक़या है जिसमें एक बार बेगम लफ़्ज़ के इस्ते’माल पर उन्हें टोका गया कि हुज़ूर लफ़्ज़ तो बेगुम है… आप ग़लती पर हैं… ख़्वाजा आतिश ने जवाब दिया कि मियाँ… जब मैं तुर्की में शे’र कहूँगा तो बेगुम ही इस्ते’माल करूँगा। कुल मिलाकर बात इतनी है कि अल्फ़ाज़ सफ़र पर हैं। ज़माना कोई भी हो, वो ठहरते नहीं… जहाँ जहाँ जाते हैं, वहाँ के मक़ामी असरात क़ुबूल करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमें सय्यद इंशा की ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए जिसे डॉक्टर गोपी चंद नारंग उर्दू ज़बान का “मैग्नाकार्टा” कहे जाने का मुस्तहक़ मानते हैं और जिससे पण्डित कैफ़ी भी पूरा इत्तेफ़ाक़ रखते थे…

“याद रखना चाहिए कि हर लफ़्ज़ जो उर्दू में मशहूर हो गया, ख़्वाह वो अरबी हो या फ़ारसी, तुर्की हो या सुरयानी, पंजाबी हो या पूरबी, अज़ रू ए अस्ल ग़लत हो या सही, वो लफ़्ज़ उर्दू का लफ़्ज़ है।अगर अस्ल के मुताबिक़ है, तो भी सही है, और अगर अस्ल के ख़िलाफ़ मुस्तामल है, तो भी सही है। उसकी सेहत और ग़लती उर्दू में उसके इस्ते’माल में आने पर मुन्हसिर है क्योंकि जो उर्दू के ख़िलाफ़ है, ग़लत है ख़्वाह वो अस्ल ज़बान में सही हो और जो उर्दू के मुआफ़िक है, सही है ख़्वाह वो अस्ल में सही न भी हो।”

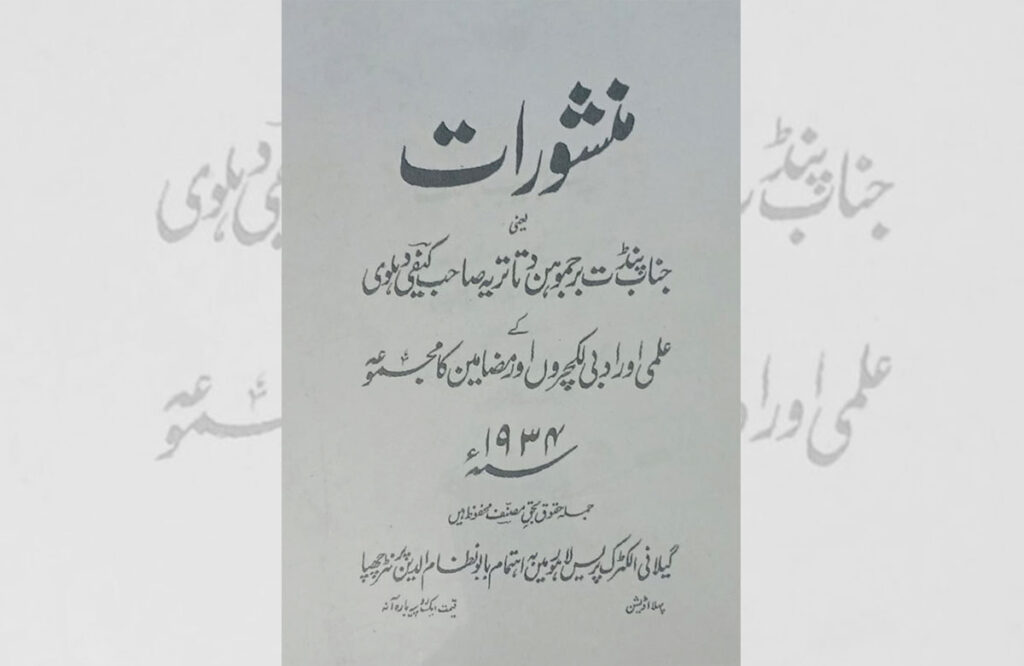

(दरिया ए लताफ़त,उर्दू तर्जुमा सफ़हा 241।इस तहरीर का आख़िरी हिस्सा किताबत की ग़लती से मन्शूरात सफ़हा नंबर 10 पर ग़लत छप गया है।)

हालाँकि इस इक़तबास में जो बातें आयी हैं, उनकी अपनी हदें हैं मगर फिर भी, ज़बान के बहुत सारे झगड़े ये ख़त्म कर सकती है। ज़ाहिर है, इन तमाम बातों का मक़सद यही है कि हम अच्छी तरह जान लें कि जिन अल्फ़ाज़ का इस्ते’माल हम रोज़ मर्रा में करते हैं, उन्हें चलन से बाहर कर देना, शाइरी में इस्ते’माल से बाहर कर देना या दूसरे लफ़्ज़ों में कहें तो उन्हें मतरूक क़रार देना कोई समझदारी नहीं है। फिर ये भी न बताना कि आख़िर किसी लफ़्ज़ को मतरूकात में शामिल करने का सबब क्या है? और खटकता है। ठीक है कि इसी शहर में मीर औसत अली रश्क भी हुए हैं जिन्होंने मतरूकात की फ़ेहरिस्त बना कर ताले कुन्जी में रख छोड़ी थी और सिर्फ़ अपने शागिर्दों ही को दिखाते थे। मीर साहब उस्ताद नासिख़ के शागिर्द थे। ऐसे तमाम लोगों के बारे में पण्डित कैफ़ी न सिर्फ़ सख़्त राय रखते थे बल्कि उसका अपने ख़ुतबों में बेहद सख़्त अल्फ़ाज़ में इज़हार भी करते थे। वो ख़ुत्बा जिसमें मतरूकात का ज़िक्र आया है, पण्डित कैफ़ी ने 1925 में दिया था, इस मज़्मून की तक़रीबन तमाम बातें मन्शूरात के उसी बाब से ली गयी हैं। आइए देखते हैं पण्डित कैफ़ी का मतरूकात के बारे में इस बाब में क्या बयान है:

“उर्दू वाले याद रखें और ख़ूब याद रखें कि अगर उनके मतरूक उल इस्ते’माल की लै इसी तरह बढ़ती गयी तो उनकी वही गत होगी जो ‘ख़ारिज अज़ बिरादरी’ ने हिन्दुओं की बनायी। कोढ़ी के साथ कोई खाना नहीं खाना चाहता,खुजली वाले से सब अलग रहते हैं,हैज़ा और प्लेग के मरीज़ से सभी बचना चाहते हैं, यहाँ तक तो इहतियात करना दुरुस्त। इससे ज़ियादः बीमारी है,ख़्वाह वो सोशल मुआमले में हो या अदबी में।“(मंशूरात सफ़हा 136)

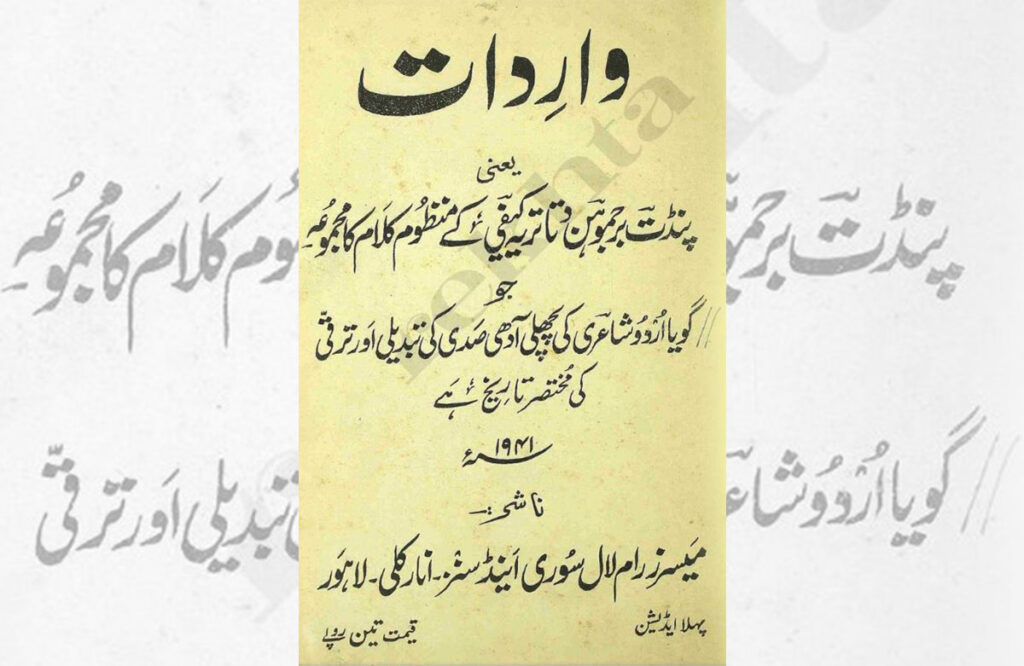

इससे पहले कि हम कुछ मतरूक अल्फ़ाज़ पर पण्डित कैफ़ी की राय जानें, हमें (यहाँ) मुख़्तसर ही सही, उनके बारे में ज़रूर जान लेना चाहिए। पण्डित कैफ़ी जिनका पूरा नाम ब्रजमोहन दत्तात्रेय था, दिसंबर 1866 को दिल्ली में पैदा हुए थे। मर्हूम मालिक राम साहब ने अपनी किताब “वो सूरतें इलाही” में पण्डित कैफ़ी को जिस तरह याद किया है, उनकी शख़्सियत के जिन पहलुओं का ज़िक्र उसमें है, मंशूरात पढ़ कर मेरे जैसे शख़्स का उसे ढूँढ़ निकालना और पढ़ना बनता था। उन्होंने अपने इब्तेदाई ज़माने में मौलाना हाली से ज़बान और शाइरी की बारीकियाँ सीखीं,हालाँकि ये सिलसिला बहुत लम्बा नहीं चला। मुहम्मद हुसैन आज़ाद और मौलवी अब्दुल हक़ उनके क़रीबी दोस्तों में थे।डॉक्टर गोपी चंद नारंग ने अपने मज़्मून “दत्तात्रेय कैफ़ी की लिसानी ख़िदमात” में उनकी तहक़ीक़,उनके इल्म और ज़बान के फ़रोग़ को लेकर जो जज़्बा उनके यहाँ था, उसका एतराफ़ किया है। याद रहे मैं जात वात को फ़ुज़ूल समझता हूँ और अगर कहीं भी पण्डित लफ़्ज़ का इस्ते’माल उनके लिए या किसी भी शख़्स के लिए मेरे यहाँ आये तो समझ लीजिए कि मेरी नज़र में उस शख़्स की तमाम क़द्र उसके इल्म को लेकर है। कैफ़ी देहलवी के बारे में मुझे पण्डित आजिज़ मातवी से पता चला था। मैं इतना तो जानता था कि अगर आजिज़ साहब किसी शख़्स को आदर दे रहे हैं तो वो कोई बड़ा शख़्स होगा मगर तब न तो मैं इस क़ाबिल था कि ज़बान की बारीकियों पर होने वाली तमाम बहसों को समझ सकूँ न इस क़ाबिल था कि आजिज़ साहब मुझे पण्डित कैफ़ी की लिसानी ख़िदमात के बारे में जो बता रहे थे, वो समझ सकूँ। बहरहाल उलमा का पहला और आख़िरी तआरुफ़ उनका इल्म हुआ करता है, पण्डित कैफ़ी से मेरा तआरुफ़ भी मंशूरात पढ़ते हुए हुआ।

मतरूकात के बाब में तो उनका जलाल देखते ही बनता है ख़ास तौर पर लफ़्ज़ “संदेसा” पर बह्स करते हुए। हुआ यूँ कि उर्दू के सबसे अच्छे शब्दकोशों में से एक “नूर उल लुग़ात” ने अपने 297 मतरूकात की फ़ेहरिस्त में लफ़्ज़ “संदेसा” को भी शामिल कर लिया। संदेसा का अर्थ लिखा ख़बर या पैग़ाम। पण्डित कैफ़ी ने लफ़्ज़ की पैरवी में जिस जलाल से अपना पक्ष रक्खा वो पढ़ने से तअल्लुक़ रखता है, देखिए तो ज़रा…

“संदेसा के मआनी हैं राज़ी ख़ुशी का पैग़ाम। ख़ैरियत की ख़बर। अरबी-फ़ारसी का कोई लुग़त(लफ़्ज़)जो इस मआनी का हामिल (रखने वाला) हो, अब तक उर्दू के इल्म से बाहर है। इन ज़बानों में इसका कोई मुतरादिफ़(समानार्थक/पर्यायवाची/एक ही अर्थ रखने वाला) होगा भी तो वो लुग़ात के मजस(नब्ज़ पर हाथ रखने की जगह,यहाँ लुग़ात के अंदर से मुराद है।) में क़ैद होगा। मुज़दा या नवेद संदेसा के मुतरादिफ़ नहीं हो सकते क्योंकि वो एक ख़ास मसर्रत आमोज़ वाक़ये की ख़बर देते हैं। पैग़ाम बुरी भली दोनों किस्म की ख़बर हो सकता है। सुल्ह का पैग़ाम भी होता है और जंग का भी। नूर उल लुग़ात के जा’मे (जम’अ करने वाले) से ये पूछना चाहिए कि ये लफ़्ज़ किस वजह से मतरूकात की फ़ेहरिस्त में शामिल किया गया है और ये कि संदेसा का मुतरादिफ़ उन्होंने पैग़ाम किस तहक़ीक़ात की बिना पर लिख दिया है? वो इसमें ग़लती पर हैं। आप काकोरी के रहने वाले हैं जो क़स्बा ज़बान के ऐतबार से लखनऊ का मुतब्बअ (पैरवी करने वाला)है। अगर लखनऊ ने इस लफ़्ज़ को तर्क कर दिया तो मैं पूछना चाहता हूँ कि उसने इस लफ़्ज़ को इस्ते’माल कब किया था? अख़ज़(हुसूल,लेना,ग्रहण करना) इख़्तियार या इस्ते’माल किये बग़ैर एक शै तर्क नहीं की जा सकती है। किसी हिन्दू का ये कहना कि ख़तने का तर्क किया जाए या किसी मुसलमान का ये कहना कि मुर्दे का जलाना मतरूक है ऐसा ही लाया’नी है जैसे ये कहना कि संदेसा उर्दू में मतरूक है। क्योंकि ये लफ़्ज़ लखनऊ ने कभी इस्ते’माल ही नहीं किया। दाग़ के यहाँ ये लफ़्ज़ महताब (महताब ए दाग़,मजमुआ) में आया है:

“सुन के वो हाल मेरा ग़ैर से फ़रमाते हैं,

आए हैं आप मुहब्बत का संदेसा ले कर।”

(मंशूरात, सफ़हा 135)

इस लफ़्ज़ के बारे में जो कुछ भी अल्लामा कैफ़ी ने कहा, उसे पढ़ कर मैं लफ़्ज़ “संदेसा” की तहक़ीक़ में लग गया। झारखण्ड से एक अज़ीज़ ने फ़रमाया कि शादी के वक़्त जो मिठाइयाँ और दूसरी चीज़ें दुल्हन की तरफ़ से भेजी जाती हैं, उन्हें संदेसा कहते हैं। दरअस्ल ये लफ़्ज़ हिन्दी के दो अल्फ़ाज़ या’नी सम और दिशा का मुरक्कब है। इन दोनों अल्फ़ाज़ पर ध्यान दें और इस पर भी ध्यान दें कि सम उपसर्ग जहाँ जहाँ हिंदी में आता है, मिसाल के लिए सामने का एक लफ़्ज़ संभावना को लीजिए, वहाँ ये मआनी में क्या और किस ज़ाविये से इज़ाफ़ा करता है तो समझते देर न लगेगी कि “सम” अगर किसी लफ़्ज़ में आया है तो उस लफ़्ज़ से जो भी ज़ाहिर होगा वो हमेशा अच्छा/ख़ैरियत का पता देने वाला या राज़ी ख़ुशी की ख़बर देने वाला ही होगा।

बाढ़ आने की संभावना नहीं बल्कि आशंका होती है, ठीक वैसे ही जैसे किसी के लड़के के फ़ेल होने की। इन दोनों मौक़ों पर संभावना लफ़्ज़ का इस्ते’माल अगर ग़ालिब से अल्फ़ाज़ उधार लें तो अक़्ल को गाली देना है। किसी के हाथ पाँव टूटने का संदेसा आया हो, आपने कभी नहीं सुना होगा… न किसी की मौत का संदेसा आता है। इन सबकी ‘सूचना’ आती है जिसमें “सूची” शब्द छुपा हुआ है, जो चुभने का अर्थ साथ लिए हुए है। संदेसा शादी-ब्याह, मुण्डन, गौने या ऐसी ही किसी ख़ुशी के मौके का आता है। हिंदी में सिर्फ़ एक मुरक्कब ऐसा है मेरी नज़र में “शोक-संदेश” जहाँ लफ़्ज़ संदेश शोक या यूँ कहें ख़ुशी के एक दम उलट मौके के लिए इस्ते’माल होता दिखायी देता है। इस मुरक्कब को लेकर भी जहाँ तक मेरी समझ है, ये एक अपवाद है और यहाँ भी संदेश की जगह सूचना लफ़्ज़ बेहतर है/होता। मगर यही अब चलन में है, रहेगा कि हम देख चुके हैं ज़बान पर कोई हुक्म नहीं लगाया जा सकता। नवेद और मुज़दा अच्छी ख़बर भले हों (फ़र्हंग ए आसिफ़िया) मगर इनमें ‘कहीं और/कहीं दूर से’ आना ज़रूरी नहीं। संदेश में दूसरा टुकड़ा देश, दिशा ही के लिए है। ज़ाहिर है,इस लफ़्ज़ की पण्डित कैफ़ी ने जैसे पैरवी की है,जो दलीलें दी हैं इसके हक़ में,वो अपनी मिसाल आप हैं। ऐसा ही एक लफ़्ज़ है “पर” बमानी पर और बमानी मगर या लेकिन के भी। ख़्वाजा अब्दुर्रऊफ़ इशरत की नज़र में फ़ुसहा इसका इस्ते’माल नहीं करते। पण्डित कैफ़ी ने उस्ताद अमीर मीनाई का एक ही शे’र दोनों की सनद के बतौर सफ़हा 147 पर नक़्ल किया है, देखिए:

“सियहकारी से जी भरता नहीं पर शर्म आती है,

कहाँ तक बोझ रखिए कातिब ए आमाल के सर पर”

मिसालें और भी हैं मगर तवालत के डर से मैं एक ही शे’र यहाँ दर्ज कर रहा हूँ। इस मिसाल से ये बात वाज़ेह होती है कि पर बमानी पर और मगर दोनों इस्ते’माल होता है। लफ़्ज़ पर ही की एक शक्ल पे और छोटी हे से लिखी जाती है। उस पर भी ऐतराज़ात हुए, अल्लामा कैफ़ी ने बीसियों मिसालें असातेज़ा के कलाम से नक़्ल की हैं, आपके लिए हज़रत जलील मानिकपूरी का ये शे’र बतौर सनद:

“मेरे ज़ख़्मों प’ छिड़क कर वो नमक कहते हैं,

वो था तलवार का जौहर ये है जौहर अपना”

लफ़्ज़ “गर” बमानी अगर, इस लफ़्ज़ के बारे में ‘नूर’ का कहना है कि इसे नस्र में मतरूक और नज़्म में ग़ैर फ़सीह समझा जाए।या’नी अगर ही का इस्ते’माल बेहतर है। अल्लामा कैफ़ी ने न सिर्फ़ दाग़ और अमीर बल्कि बेख़ुद, बर्क़ और जलील जैसे असातेज़ा के कलाम से मिसालें दे कर साबित किया कि ये लफ़्ज़ कहीं से फ़ुसहा के यहाँ मतरूकात में शामिल नहीं रहा। मिसाल के बतौर दाग़ का शे’र देखें:

“फ़ित्ना साज़ी भी मेरे दिल की क़यामत होती,

गर तेरे कूचे की मिट्टी से बनाया जाता”

एक लफ़्ज़ है “दिखना” जिसे दिल्ली वालों ने मतरूकात में शामिल किया था… ‘उनकी’ नज़र में ‘दिखायी देना’ का इस्ते’माल फ़सीह है। ये लफ़्ज़ अल्लामा कैफ़ी के यहाँ ख़ुद मौजूद है, उनको किसी ने इस पर टोका तो उन्होंने कहा “भई मेरे बस का तो नहीं, आपसे निकल सके तो देख लीजिए।” ज़ाहिर है लफ़्ज़ वैसे ही क़ायम रहा।

लफ़्ज़ ‘तलक’ को भी ‘तक’ के मा’ना में इस्ते’माल करने को मतरूक समझा गया, मैं भी समझता था किसी ज़माने में। आजिज़ साहब तो बिल्कुल खिलाफ़ थे मगर देखिए न अल्लामा कैफ़ी ने उस्ताद अमीर का कैसा ख़ूबसूरत शे’र बतौर सनद नक़्ल किया है…

“धूम करना है तो ऐ वहशत तू ख़ातिर ख़्वाह कर,

शह्र गर्दी कब ‘तलक’ सहारा से भी कुछ राह कर”

ऐसे ही अल्फ़ाज़ हैं उट्ठे, रक्खे, चक्खा, लिक्खा वग़ैरह। जिनमें तश्दीद है मगर ज़रूरत ए शे’री के सबब बग़ैर तश्दीद के भी असातेज़ा के यहाँ मिलते हैं। मिसाल के तौर पर लफ़्ज़ “उठे” को ‘जलाल’ के इस शे’र में देखिए:

“बे तुम्हारे ये रही शक्ल ए निशस्त ओ बर्ख़ास्त,

बैठे दिल हो के उठे दर्द ए जिगर की सूरत”

इन अल्फ़ाज़ के साथ लीजिए, पीजिए, दीजिए की जगह लीजे, पीजे, दीजे या’नी उर्दू में एक ‘ये’ के बग़ैर आम इस्ते’माल में हैं। यही हाल ‘बतलाना’ जैसे अल्फ़ाज़ का भी है। इन सबको मतरूकात में शामिल करना क्या मआनी रखता है? आख़िर में दो अल्फ़ाज़ जिनके पीछे पड़ गए थे लोग कुछ दिनों पहले। उनमें से एक लफ़्ज़ है ‘अर्सा’ जिसका मतलब यूँ तो मैदान मगर अब ये उर्दू में ‘मुद्दत’ के अर्थ में इस्ते’माल होता है। अल्लामा कैफ़ी ने साफ़ कहा है कि इसे ‘मुद्दत’ के भी मा’ना में इस्ते’माल करने में कोई क़बाहत नहीं। न इस लफ़्ज़ के बारे में ये बात ही सही है कि इस लफ़्ज़ ने इन दिनों ही मुद्दत का अर्थ लिया है। उन्होंने औरंगज़ेब के अहद के एक शाइर नेमत ख़ान ‘आली’ का एक फ़ारसी शे’र भी साथ नक़्ल किया है जिसमें ये लफ़्ज़ या’नी अर्सा मुद्दत के मा’ना में इस्ते’माल हुआ है, या’नी हम कोई आज से नहीं, एक ज़माने से अर्सा लफ़्ज़ मुद्दत के लिए इस्ते’माल करते आए हैं। अगर किसी ने राजपाल प्रकाशन से छपा जोश साहब का इंतेख़ाब पढ़ा हो हिंदी में तो उसे याद होगा जोश साहब ने इस लफ़्ज़ के इस्ते’माल पर (मुद्दत के मा’ना में) अपने एक मिलने वाले की काफ़ी खिंचाई की थी… काश उसने मंशूरात पढ़ी होती। बहरहाल इस लफ़्ज़ अर्सा को मुद्दत के मा’ना में इस्ते’माल करने में कोई दिक़्क़त नहीं।

आख़िरी लफ़्ज़ है “मशकूर” जो एक मुद्दत से उर्दू में एहसानमंद के अर्थ में इस्ते’माल होता आया है। इसके इस मा’ना में इस्ते’माल के बारे में अल्लामा कैफ़ी कहना है कि:

“जब मशकूर मुद्दतों से एहसानमंद के मा’ने में इस्ते’माल हो रहा और मुतकल्लिम और साम’अ दोनों का ज़ेहन इन्हीं मा’नों की तरफ़ जाता है तो फिर अब ‘क़ामूस’ (शब्दकोश) से फ़तवा ला कर इसे उर्दू से ख़ारिज करने में क्या मसलहत है?”

सनद के तौर पर हज़रत ज़की का शे’र दिया है जो न सिर्फ़ फ़ारसी और अरबी में मुसल्लमा क़ाबिलियत रखते थे बल्कि मिर्ज़ा ग़ालिब के शागिर्द भी थे, मिसरा देखिए जिसमें लफ़्ज़ मशकूर एहसानमंद के मा’ना में आया है:

“न हो मशकूर फिर क्यों बन्दा लुत्फ़ ए किब्रियाई का”

ज़ाहिर हुआ कि मतरूकात की न कोई बुनियाद थी, न कोई उसूल न इसके पीछे कोई मंतिक़ ही थी। जिसके जी में जो आया, उसे मतरूक क़रार दे दिया,हाँ ये ज़रूर है कि जिन्होंने ऐसा किया, उन्होंने शाइरी और ज़बान के लिए और भी ऐसा बहुत कुछ किया है जिसे फ़रामोश नहीं किया जा सकता मगर मतरूकात के मुआमले में उनकी पैरवी करना कहीं से जाइज़ नहीं ठहरता। हमारी शाइरी इस रवैय्ये का आज तक ख़मियाज़ा उठा रही है। अल्लामा कैफ़ी जैसे लोग जो उर्दू के हिस्से में आये, उँगलियों पर गिने जा सकते हैं जिनका ओढ़ना बिछौना सब यही उर्दू ज़बान और इसके फ़रोग़ की फ़िक्र थी और जो ये मानते थे कि उर्दू में किसी भी लफ़्ज़ के इस्ते’माल से पहले सय्यद इंशा का क़ौल जो ऊपर नक़्ल किया गया है,उसे ध्यान में रखना ज़रूरी है। हमारा अहद अलग है, इसकी चुनौतियाँ भी अलग हैं या’नी हम जिस अहद में शाइरी कर रहे हैं वहाँ न मतरूकात पर किसी का ध्यान है न कोई अल्लामा कैफ़ी ही है, कुछ है तो ये मुश्किल कि लोग ज़बान से पहले शाइरी सीख लेना चाहते हैं। आप ही बताइए कहीं ये राह दूर तक जाती है भला? नहीं ना..सो ख़ुद भी उर्दू सीखिए और दूसरे नए (पुराने भी) शे’र कहने वालों को उर्दू की तरफ़ लाइए, अल्लामा कैफ़ी को इससे बेहतर ख़िराज ए अक़ीदत और क्या हो सकता है??💐

(जिन्हें ज़बान में,पण्डित कैफ़ी की अदबी/लिसानी ख़िदमात में दिलचस्पी हो, डॉक्टर नारंग का मज़्मून ‘’दत्तात्रेय कैफ़ी की लिसानी ख़िदमात’’ पढ़ सकते हैं। कैफ़ी मर्हूम की ज़बान पर दो किताबें हैं, एक मंशूरात जो आउट ऑफ़ प्रिंट है मगर नेट से डाउनलोड की जा सकती है, दूसरी कैफ़िया है जिसे आप क़ौमी कॉउन्सिल बराए फ़रोग़ ए उर्दू ज़बान से मँगा सकते हैं। इस मज़्मून में मतरूकात पर जितनी बातें हैं, सब मंशूरात से हैं, साथ ही लफ़्ज़ संदेसा पर मैंने जिन लोगों से बात की, उनमें प्यारे भाई डॉक्टर स्कन्द शुक्ल का नाम लेना ज़रूरी है।)

NEWSLETTER

Enter your email address to follow this blog and receive notification of new posts.