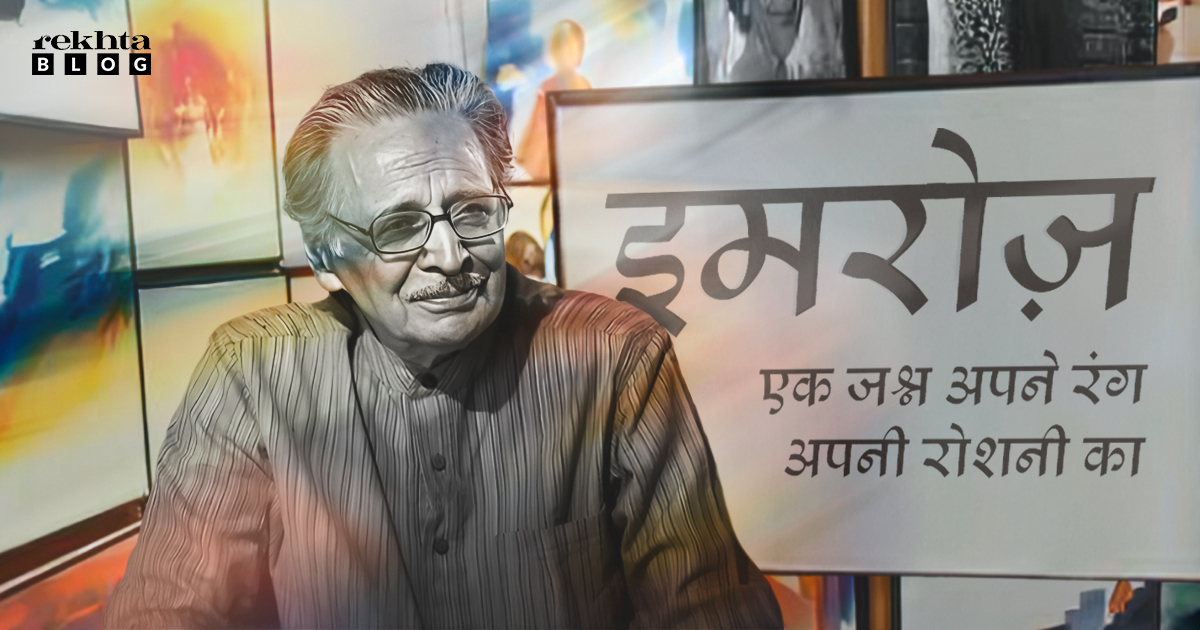

इमरोज़-एक जश्न अपने रंग, अपनी रौशनी का

इमरोज़ से मेरी पहली मुलाक़ात 1991 में हुई थी। मैं अमृता प्रीतम का इण्टरव्यू करने गई थी। बाबरी मस्जिद हमारी बात-चीत का विषय था। मैं तब राष्ट्रीय सहारा में जॉब करती थी और मुझे असाइनमेंट मिला था कि मैं बाबरी मस्जिद मस्ले के हवाले से विभिन्न भाषाओं के बुद्धिजीवियों की राय, उनके विचार इण्टरव्यू के ज़रिए अपनी उर्दू पत्रिका के लिए इकट्ठा करूँ। पंजाबी ज़बान से मैंने अमृता प्रीतम को चुना था। वो नवंबर या दिसम्बर की कोई सर्द शाम थी जब मैं हौज़ ख़ास के उनके घर पहुँची। बाबरी मस्जिद के हवाले से बात करते-करते तमाम दूसरे मुद्दे भी कब गुफ़्तगू का हिस्सा बन गए, पता ही नहीं चला। इन मुद्दों में मुहब्बत, दोस्ती, समाज और बहुत कुछ शामिल था। उस रात जब तवील गुफ़्तगू के बाद मैं अमृता के कमरे से निकली और इमरोज़ मुझे दरवाज़े तक छोड़ने आए तो बातों-बातों में सीढ़ियाँ उतरते हुए मैंने उन्हें बशीर बद्र का ये शे’र सुनाया:-

“कोई फूल सा हाथ काँधे पे था,

मेरे पाँव शो’लों पे जलते रहे।”

और कहा… हाथ तो कोई नहीं लेकिन मेरे पाँव शो’लों पर चल रहे हैं। इमरोज़ ने कहा ‘उस हाथ का तसव्वुर, उस हाथ की ख़्वाहिश तो है, उसे ख़त्म न होने देना।’ तसव्वुर के करिश्मे का उस वक़्त तो कुछ पता न था। ये तो बहुत बाद में मैंने देखा और मुझे समझ में आया कि “आलम तमाम हल्क़ा-ए-दाम-ए-ख़याल है।” दरअस्ल हमारी ख़्वाहिश, हमारा ख़याल, हमारी सोच, हमारा तसव्वुर क्या-क्या करिश्मे अपने अन्दर छुपाए रहता है और कब अपनी ही एक दुनिया तख़लीक़ कर लेता है, हमें पता ही नहीं चलता!

उस मुलाक़ात के बाद अमृता से तो मुलाक़ातों का सिलसिला चल ही निकला, इमरोज़ के साथ भी एक रिश्ता क़ायम होता गया और आहिस्ता-आहिस्ता मुझ पर खुलता गया कि इमरोज़ को पानियों की तरह मिटटी में भी जज़्ब होने का हुनर ख़ूब आता है। वह जज़्बाती भी हैं और अमली दानिश रखने वाले एक बेहद व्यवस्थित और व्यावहारिक शख़्स भी। हम में से ज़्यादा तर लोग सिर्फ़ ख़्वाब देखना जानते हैं। इमरोज़ को अपने ख़्वाबों को हक़ीक़त में ढालना भी आता है। अमृता के पास रौशनियों के टोकरों, नूर के झाबों का तसव्वुर था, मगर इमरोज़ ने तो इसे सच कर दिखाया था। टोकरों में ख़ूबसूरत छोटे-छोटे बल्ब, और चराग़ इस फ़नकाराना ढंग से सजाए थे और पेंट किए थे कि वे जलते तो लगता था कि जैसे किसी ने नूर का टोकरा भर कर रख दिया है। हर खिड़की हर दरवाज़े को शायरी और पेन्टिंग्ज़ से सजाया था। सिर्फ़ कैनवस पर ही नहीं लैम्पों पर भी ढेर सारे शे’र और नज़्में पेंट की थीं। लैम्प जलते तो पेंट किए हुए शे’र भी जगमगा उठते थे। यह उनके मिज़ाज की रचनात्मक अभिव्यक्ति थी, फ़नकारी थी जो उन की हर-हर चीज़ में झलकती थी मगर इस कलात्मकता से भी बड़ा काम होता है इंसान का ख़ुद अपनी मिट्टी को गूँधना। अपनी ख़्वाहिश के मुताबिक़ ख़ुद को दोबारा जन्म देना, चाक पर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक़ अपनी मिट्टी को आकार देना और यह सृजनात्मक कार्य भी इमरोज़ ने अपने साथ बख़ूबी अंजाम दिया था। समाज का एक तय शुदा साँचा होता है जिसके तहत हमारे जन्म के साथ ही हमारा नाम, मज़हब, हमारी शिनाख़्त तय हो जाती है और हम सारी ज़िन्दगी उन ज़ंजीरों से बँध कर गुज़ार देते हैं जिनको चुनने में हमारा कोई हाथ नहीं होता। “नाहक़ हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख़्तारी की।” इस शिनाख़्त से कई बार हमारी अनबन बल्कि विरोध तक होता है लेकिन अपने नाम, मज़हब या पहचान की किसी भी बाहरी शक्ल को तब्दील करना हमारे लिए अमूमन बेहद मुश्किल होता है। ये चीज़ें हमारी शख़्सियत का ऐसा अटूट अंग बन जाती हैं कि इनके बग़ैर हम अपने आप को अक्सर सोच ही नहीं पाते। इमरोज़ की ज़िंदगी की अहम तरीन बात यही है कि उन्होंने इस तय शुदा साँचे से बग़ावत की, उसे तोड़ा। इमरोज़ ने ख़ुद से ख़ुद को जन्म दिया। उनका नाम यूँ तो इन्द्रजीत था मगर वह अपने नाम के साथ अपने आपको जोड़ कर नहीं देख पाते थे, उनका अपने बारे में जो विज़न था, यह नाम उस पर पूरा नहीं उतरता था। सो उन्होंने अपना नाम इन्द्रजीत से बदल कर इमरोज़ रख लिया। इस नाम की अपनी अर्थवत्ता है, भूत और भविष्य से अलग लम्हा-ए-मौजूद या’नी, वर्तमान क्षण में रहना, आज में रहना। न बीते हुए से लगाव न भविष्य से जुड़ाव।

उनकी पहचान एक आर्टिस्ट के तौर पर तो है ही, लेकिन उनकी पहचान का एक हवाला अमृता भी हैं और यह हवाला इतना मज़बूत है कि इससे अलग उनको देख पाना अमूमन मुश्किल लगता है। लेकिन जो इमरोज़ को क़रीब से जानते हैं वे इमरोज़ के अपने रंग, रौशनी और रक़्स को पहचानते हैं और ये ऐसे रंग हैं जिनके प्रभाव बल्कि प्रभा-मंडल से निकल पाना नामुमकिन है। अमृता भी इन रंगों के प्रभाव मंडल में थीं। यहाँ तक कि जब वह कोमा में थीं, तब भी बेहोशी के आलम में इमरोज़ ही को आवाज़ देती थीं और इमरोज़ उनकी हर सदा पर लब्बैक (मैं हाज़िर हूँ) कहते थे। सच तो यह है कि इमरोज़ न होते तो शायद अमृता वह न होतीं या उस तरह न होतीं जिस तरह आज हम उन्हें जानते हैं।

इमरोज़ की मिट्टी का गुदाज़, लोच और लचक देख कर हैरत होती है कि कोई इतना सहज भी हो सकता है। लोग चाहे जो कहें, वे तक़रीबन हमेशा इमरोज़ को अमृता के चश्मे से देख रहे होते हैं जबकि इमरोज़ को उनके मर्कज़ से, उनके केन्द्र से देखे जाने की भी उतनी ही ज़रूरत है। एक बार उन्होंने कहा था कि सारी दुनिया को तो आप ख़ुश नहीं रख सकते, अगर ज़िंदगी में एक ही शख़्स को ख़ुश रख सकें, उसे अपनी ज़ात से शिकायत न होने दें तो यह भी बहुत बड़ी बात है। किसी को ख़ुश रखने की कोशिश करें तो इस मन्ज़िल की तरफ़ क्या-क्या सख़्त मक़ाम आते हैं, इस बात को वही समझ सकते हैं जिन्होंने ऐसा किया हो। इमरोज़ की ज़िंदगी में वह एक शख़्स अमृता थीं जिन्हें ख़ुश रखना उनकी पहली ख़्वाहिश भी थी और कोशिश भी। इसके लिए वह अपनी तमाम उम्र कोशिशें करते रहे और अपनी इन कोशिशों में अमृता के लिए एक पनाहगाह बन गए। एक ऐसी पनाहगाह जहाँ अमृता और इमरोज़ टकराए बग़ैर एक-दूसरे के साथ रहते थे। ऐसा करने के लिए उन दोनों ही ने मेहनत की। दोनों ही का अपना-अपना मिज़ाज था और दोनों को यह अंदाज़ा था कि वे किस तरह की ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं, कैसे जीना चाहते हैं। मुहब्बत की दास्तानें हमने सिर्फ़ सुनी भर थीं। हमारी कई लीजेंड्री मुहब्बत की दस्तानें पंजाब से जुड़ी रही हैं। अमृता और इमरोज़ के रूप में हमने मुहब्बत की एक दास्तान को परवान चढ़ते, हक़ीक़त बनते देखा है। अमृता और इमरोज़ एक-दूसरे के आशिक़ भी हैं और माशूक़ भी। इस दास्तान का ख़मीर पंजाब से उठा लेकिन इसने दिल्ली की गलियों में परवरिश पाई।

अमृता के बच्चों ने इमरोज़ को क़ुबूल नहीं किया था और यह बात उन्हें मालूम थी। लेकिन इसके लिए उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, कोई बदगुमानी बच्चों की तरफ से दिल में नहीं आने दी। बल्कि ख़ुद ही इन हालात को बेहतर बनाने के लिए जो कुछ कर सकते थे, करते रहे, जिस तरह मदद दे सकते थे, देते रहे। इन सब में अमृता की बहू अलका ने उनका साथ दिया। ख़ास तौर पर जब अमृता बिस्तर से लगीं तो अल्का और इमरोज़ दोनों ने मिल कर उनकी तीमारदारी की ज़िम्मेदारी उठाई। इस दौरान जब अमृता का बात करना मुमकिन न रहा तो इमरोज़ ने नज़्में लिख कर अपने इज़हार को राह दी। इमरोज़ की शाइरी अमृता से इसी मुकालमे के ख़ला को पुर करने की कोशिश है। इसमें औरत के बारे में, कायनात के बारे में जो कुछ उनके तसव्वुरात हैं, उनके अक्स मौजूद हैं और इसका तजर्बा जो कुछ उन्होंने जिया है, उससे अलग नहीं है।

हमारे समाज में मर्द की जो हैसियत है, उसमें उसका इंसान होना उसके मर्द होने की श्रेष्ठता की भावना में गुम है कि उसको एक ख़ास इख़्तियार और विशिष्टता हासिल है। ठीक उसी तरह जैसे औरत होने में ऐसी कमज़ोरी और मजबूरी शामिल कर दी गई है कि वह इंसान होने का, अपने मुकम्मल वुजूद होने का एहसास तक नहीं कर पाती। इमरोज़ ने कभी ऐसी कोई रुकावट दरमियान न आने दी। वो घर के काम हों या बाज़ार के, दोनों ही जगह वो बिना किसी हिचकिचाहट, किसी तकल्लुफ़ के अपनी ज़िम्मेदारी निभाने वालों में से थे। घर में अमृता से मिलने वालों का आना जाना लगा ही रहता था। इमरोज़ उन सब की ख़ातिरदारी भी करते और इन सब के बीच अपना काम भी जारी रखते थे। वह किताबों के शीर्षक पृष्ठ बनाते थे। यही उनकी रोज़ी का साधन था। एक बार उन्होंने सर वरक़ (शीर्षक पृष्ठ) बनाने की फ़ीस में इज़ाफ़ा किया तो कहने लगे ‘इस साल मैंने अपने आप को प्रमोशन दे दिया है।’

जब मेरी अमृता से मुलाक़ात हुई थी, इमरोज़ की आमदनी अमृता से ज़्यादा थी। अमृता उस वक़्त माली तौर पर जद्दोजहद कर रही थीं। रेडियो पर मुलाज़मत करती थीं और किताबों से उनकी कोई ख़ास आमदनी नहीं थी। वक़्त बदला और अमृता की आमदनी में इज़ाफ़ा हो गया, किताबों से रॉयल्टी भी अच्छी आने लगी। लेकिन आमदनी की कमी बेशी कभी उन दोनों की ज़िंदगी में रुकावट नहीं बनी।

नाम और शोहरत की ख़्वाहिश किसे नहीं होती, ख़ास तौर पर अपने फ़न, अपने हुनर के हवाले से हर फ़नकार अपनी पहचान चाहता है लेकिन इमरोज़ के यहाँ फ़न को अपने नाम में क़ैद करने का कोई तसव्वुर नहीं रहा। फ़न उनके लिए बहते पानी जैसा, वर्तमान क्षण में जीने जैसा मुआमला रहा है। फ़न पर नाम के नक़्श-ओ-निशान की उनके यहाँ कोई ख़्वाहिश, कोई गुंजाइश नहीं रही। एक बार इस बारे में उनसे गुफ़्तगू हो रही थी तो मैंने पूछा कि आप अपनी तस्वीरों पर कहीं अपना नाम क्यों नहीं देते। उनका जवाब था कि ‘इतनी बड़ी कायनात ख़ुदा की पेंटिंग ही तो है। इस पर उसने अपना नाम कहाँ लिखा है जो मैं लिखूँ!!’ सच यह है कि इमरोज़ ने अपनी पेन्टिंग्ज़ में, किताबों के मुख्य पृष्ठों में, रंगों और लकीरों के साथ जो तजर्बे किए हैं वो उनका अपना अंदाज़ है। रंगों का संयोजन और लिखने का अंदाज़ अलग से पहचाना जाता है।

इमरोज़ को कैलीग्राफ़ी का शौक़ था। अपने पसंदीदा शायरों, अदीबों के नाम उन्होंने तरह-तरह से लिखे हैं। उनमें एक नाम पंजाबी सूफ़ी शायर सुल्तान बाहू का है। बाहू का नाम उन्होंने इस तरह लिखा है जैसे किसी का पाँव हो और उसमें हर उँगली की पोर से रौशनी फूट रही है। इस तरह कि जहाँ-जहाँ क़दम रखते हैं वहाँ-वहाँ रौशनी फैलती जाती है। मैं इमरोज़ के बारे में जब भी सोचती हूँ तो मुझे यह पेंटिंग याद आती है और यह ख़याल आता है कि इमरोज़ ने ज़िंदगी में जहाँ-जहाँ क़दम रखे, चाहे घर-आँगन हो या मन-आँगन, वह जगह रौशन हो गई, मुहब्बत और सहजता से भर गई, वहाँ ज़िंदगी का जश्न जारी हो गया और इसका सिलसिला उनके जाने के बाद भी ख़त्म नहीं होने वाला।

NEWSLETTER

Enter your email address to follow this blog and receive notification of new posts.