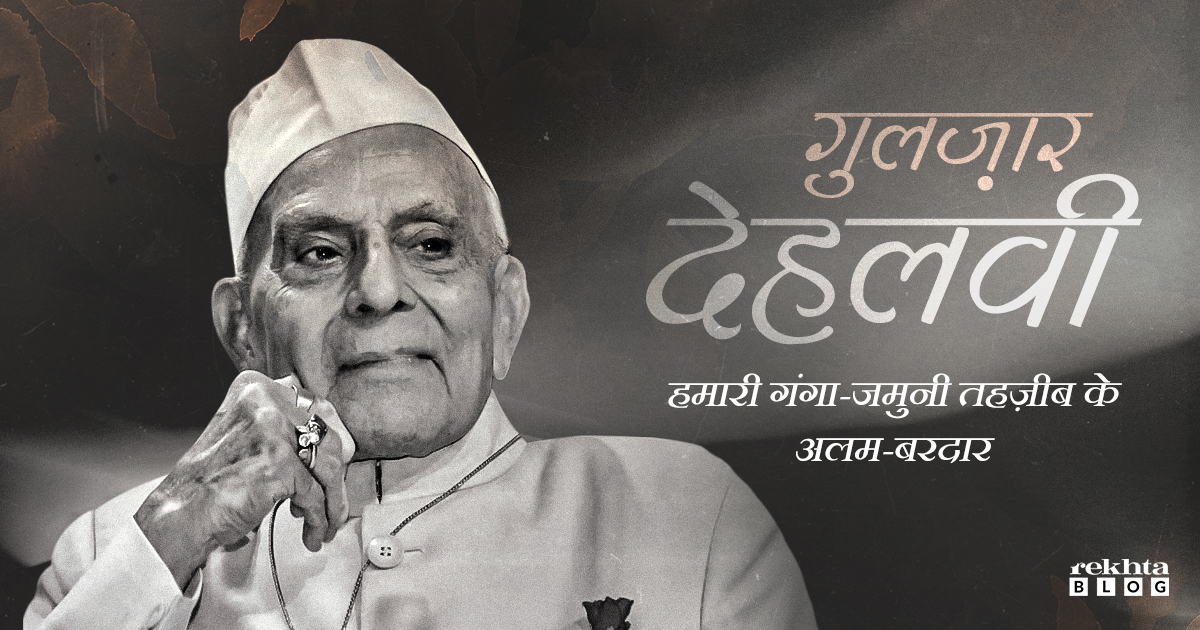

गुलज़ार देहलवी : हमारी गंगा-जमुनी तहज़ीब के अलम -बरदार

पंडित आनंद मोहन ज़ुत्शी गुलज़ार देहलवी अपना जिस्मानी सफ़र तमाम करके हमारी अदबी और तहज़ीबी तारीख़ में एक ऐसी दास्तान के तौर पर दर्ज हो गए हैं, जिसे जब भी पढ़ा या सुना जाएगा तो आँखों से ओझल होती हुई हमारी मुशतर्का तहज़ीब का तमाम-तर हुस्न-ओ-जमाल मुजस्सम हो कर सामने आ जाएगा। गुलज़ार साहब एक मुन्फ़रिद तहज़ीबी तजरबे की हैसियत रखते थे, जिस में एक शख़्स ने एक ऐसी सक़ाफ़त के अनासिर और अक़्दार को अपनी ज़ात में जज़्ब किया, जिस में वो पैदा नहीं हुआ था और कुछ इस तरह जज़्ब किया कि दुई का नाम-ओ-निशान तक बाक़ी न रहा। ये तहज़ीबी जज़्ब-ओ-इन्जिज़ाब का अमल लिसानी-अदबी ही नहीं मज़हबी सत्ह पर भी ब-रू-ए-कार आया। अदब और ज़बान की सत्ह पर जहाँ उनकी वाबस्तगी दाग़ देहलवी के शागिर्दों बेख़ुद देहलवी और साइल देहलवी से रही, वहीं वो मौलाना हुसैन अहमद मदनी और मौलाना हिफ़्ज़ुर्रहमान जैसे उलमा-ए-दीन और मुजाहिदीन-ए-आज़ादी से भी वाबस्ता रहे। इस तरह साफ़ नज़र आता है कि वो साँचा जिसने उनकी शख़्सियत को तश्कील दिया ख़ुद उनका ही बनाया हुआ था। ये एक ऐसा इम्तियाज़ है, जो गुलज़ार साहब के सिवा और किसी को नसीब नहीं हुआ।

गुलज़ार साहब दिल्ली के एक मुम्ताज़ कश्मीरी पंडित ख़ानदान के चश्म-ओ-चराग़ थे, जिसका सक़ाफ़ती मिज़ाज उर्दू ज़बान और शाइरी में रचा बसा था। उर्दू अदब की तारीख़ में ये ख़ानदान बिला-शुबा एक अजूबे की हैसियत रखता है जहाँ ख़ानदान के तक़्रीबन तमाम अफ़राद शाइर थे। गुलज़ार साहिब के वालिद पंडित त्रिभुवन नाथ ज़ार देहलवी मुम्ताज़ उस्ताद शाइर थे। वालिदा प्रभा रानी बेज़ार देहलवी मुम्ताज़ शाइरा थीं। और उनके इलावा दो भाई, दादा और नाना शाइर थे। उस ज़माने के तमाम-तर अहम शाइर और अदीब उनके घर तक़रीबन रोज़ाना होने वाली अदबी महफ़िलों में शरीक होते थे। गुलज़ार साहिब की ज़बान पर उर्दू के रस-जस का जो दरिया जारी था उस के सोते इस ख़ानदान की तर्बियत और उन महफ़िलों की चहल-पहल में तलाश किए जा सकते हैं। ख़ानदानी असरात के तहत बहुत जल्द शेर-गोई शुरू कर दी। शाइरी में उन्होंने दाग़ देहलवी के मिज़ाज और मुहावरे को इख़्तियार किया, और अपने तर्ज़ की रूमानी और रिंदाना ग़ज़ल कही, जिसमें देहलवी ज़बान के माहिराना इस्तिमाल ने गहरी काट पैदा कर दी थी। उन्होंने अपनी तवील उम्र के दौरान तरक़्क़ी-पसंद तहरीक और फिर जदीदियत के ज़ेर-ए-असर शाइरी के सरोकार और लब-ओ-लहजे में आने वाली तब्दीलियों को दूर से एक मुशाहिद की नज़रों से देखा, मगर रविश से नहीं हटे, और ये अच्छा ही हुआ कि फिर वो गुलज़ार न रह पाते।

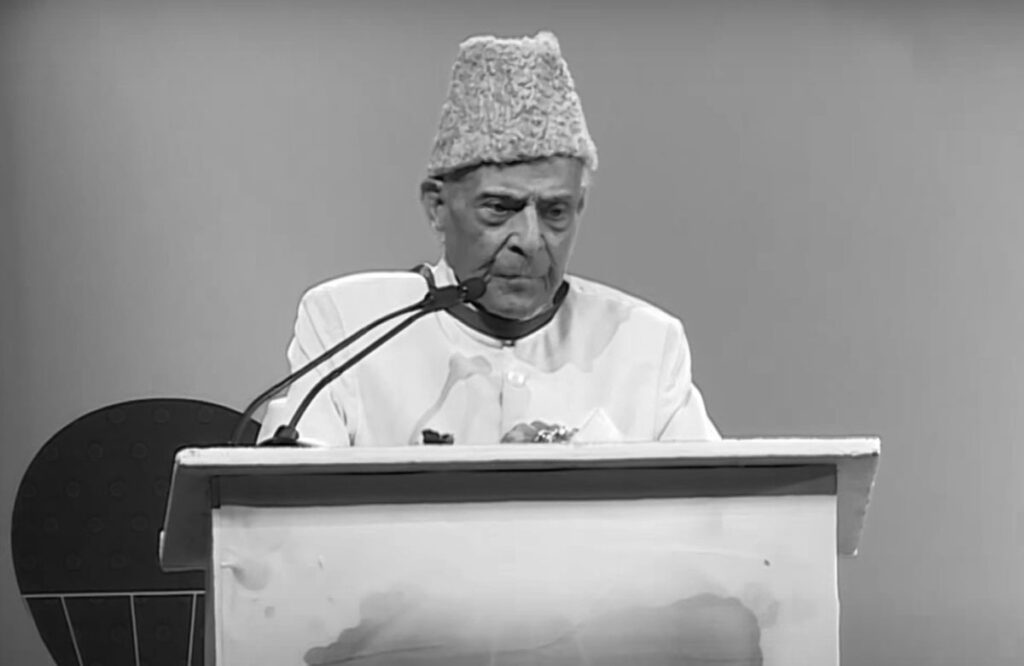

गुलज़ार देहलवी उर्दू ज़बान और तहज़ीब की तमाम-तर नफ़ासतों और लताफ़तों की जीती-जागती तस्वीर थे। उनकी शख़्सियत में एक गुज़रा हुआ ज़माना बोलता और गूँजता हुआ सुनाई देता था। ठेठ देहलवी उर्दू का लहजा उन पर ख़त्म था, और अब हमेशा के लिए नापैद हो गया। उनकी तक़रीर और शेर पढ़ने में जो बे-पनाह सेहर-अंगेज़ी थी, वो हम सब के आम तजरबे का हिस्सा है मगर उनका एक और ख़ास रंग भी था, जो ज़ाती महफ़िलों में खुलता था। मुझे ऐसी महफ़िलों में शिरकत की ख़ुश-बख़्ती हासिल रही है जहाँ उनके चेहरे के तीखे नुक़ूश सुर्ख़-ओ-सफ़ेद रंगत और जिस्मानी वजाहत आतिश-ए-सैयाल के लम्स से शोला-बार हो उठती थी। वो अपनी महफ़िल-ए-शराब का आग़ाज़ अजीब-ओ-ग़रीब दुआइया कलिमात से करते थे, जिससे ये महफ़िल एक रुहानी जमालियाती तजरबा बन जाती थी। और फिर गुलज़ार साहिब की गुल-अफ़्शा नई गुफ़्तार अपनी बे-मिसाल बज़्ला-संजी और हुस्न-ए-मिज़ाज के साथ देर तक ज़िंदा-दिली के न जाने कितने जहानों की सैर कराती रहती थी। अफ़सोस कि ऐसे ज़िंदा-दिल शख़्स को मरना पड़ता है यानी मौत में ज़रा भी ज़िंदा-दिली नहीं।

जहाँ इंसानियत वहशत के हाथों ज़ब्ह होती हो

जहाँ तज़्लील है जीना वहाँ बेहतर है मर जाना

NEWSLETTER

Enter your email address to follow this blog and receive notification of new posts.