आई ज़ंजीर की झनकार

ख़ून दिल का न छलक जाए कहीं आँखों से

हो न जाए कहीं इज़हार ख़ुदा न करे

रज़िया सुलतान (1983)

कमाल की रचनात्मकता का एक बहुत अहम पहलू सामंतवाद के प्रति उनके विद्रोह का भी है, मगर यह विद्रोह लाउड किस्म का नहीं है। फिल्म ‘महल’ का परिवेश ध्वस्त होते सामंतवाद के बीच पनपती इच्छाओं और प्रेम को बयान करता है। मधुबाला उस ‘महल’ के माली की एक मामूली सी लड़की होती है, जो सपनों को हकीकत समझ लेती है और एक नाटक रचती है। फिल्म के क्लाइमेक्स में जब वह कोर्ट में अपना बयान देती हो तो कहती है, फिल्म बड़ी गहराई से सामंतवाद को किसी मायाजाल की तरह प्रस्तुत करती है। इसी तरह ‘दायरा’ निजी जीवन में जहर बनकर फैलते सामंती मूल्यों के दम घोंटने वाले अहसास को जीवित कर देती है। यह एक बूढ़े इंसान से ब्याही औरती की घुटन, छपटपटाहट और मौत को व्यक्त करती है। सामंतवाद के प्रति उनका विद्रोह आगे और ज्यादा मुखर होकर ‘पाकीज़ा’ में सामने आया है। सलीम बने राजकुमार मुसलिम समाज के भीतर प्रगतिशील सोच रखने वाली उस दौर की युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिल्म में वे एक पढ़े-लिखे शरीफ़ इनसान हैं जो एक तवायफ़ से निकाह का फैसला लेता है और उसे अपने लिए मुश्किलों से भरा भविष्य चुनना पड़ता है।

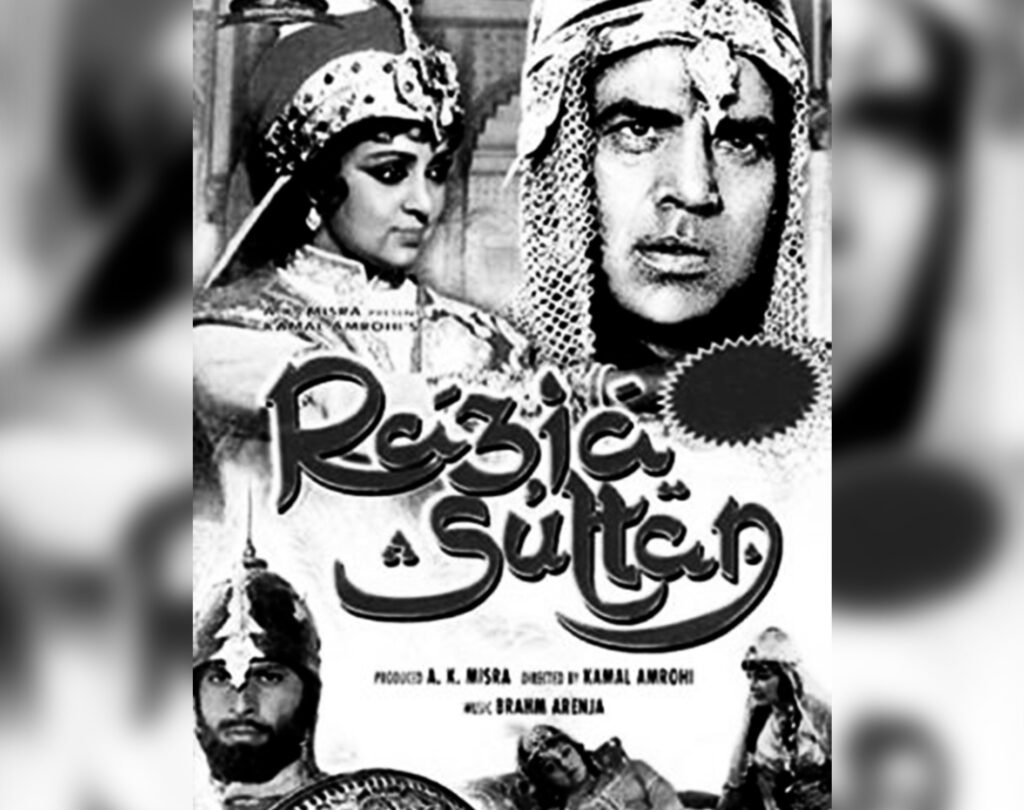

ठीक उसी तरह से पिछली तीनों फिल्मों के मुकाबले औसत होने के बावजूद ‘रज़िया सुल्तान’ भी उस दौर को सिर्फ ग्लोरिफाई नहीं करती, बल्कि फिल्म के आरंभ में ही वह सामंतवाद के पतनशील दौर को दिखाते हैं, जब अल्तमश के उत्तराधिकारी विलासिला में डूबे हैं औऱ पर्दे में रहने वाली औरतों के मुकाबले रज़िया सुल्तान एक गुलाम से तलवारबाजी और घुड़सवारी सीख रही होती है। फिल्म के चरित्रों में एक किस्म की क्रूरत और ठंडापन है, वे सत्ता से संचालित होते हैं और उसी आधार पर अपने फैसले लेते हैं। 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत की शासक रज़िया सुल्तान के जीवन पर फिल्म बनाने का फैसला ही दरअसल सामंतवाद के खिलाफ उनकी रचनात्मकता की एक कड़ी के रूप में सामने आता है। रज़िया के शासनकाल से उस दौर के समाज में लैंगिक और नस्लवादी भेदभाव और घृणा को आसानी से समझा जा सकता है। रज़िया इन दोनों को चुनौती दे रही थी। गद्दी संभालने के बाद वह अपनी राजनीतिक समझदारी और नीतियों से दिल्ली की सबसे शक्तिशाली शासक बन गई थी। रज़िया ने शासन के दौरान कोई परदा नहीं किया और पुरुषों की तरह चोगा (काबा) और कुलाह (टोपी) पहनकर दरबार में बैठती थी। जब इल्तुतमिश ने अपनी बेटी को उत्तराधिकारी बनाया तभी प्रांतीय राज्यपालों को यह गले नहीं उतरा, फिर रज़िया का यह खुलापन और एक अबीसीनियन गुलाम याकूत यानी गैर तुर्क से उसकी अंतरंगता तो उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गया। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने विद्रोह करके उसे बंदी बना लिया और याकूत को मौत के घाट उतार दिया। सच्चाई यह है कि इतिहास रज़िया या उसके शासन का कोई ब्योरा नहीं देता। जो थोड़े बहुत ऐतिहासिक स्रोत हैं वे दास राजवंश के लंबे इतिहास में उसकी उपस्थिति का एक संक्षिप्त संदर्भ देते हैं। इन्हीं संदर्भों की मदद से कमाल अमरोही ने अपनी कल्पना का सहारा लेकर एक कास्ट्यूम ड्रामा रचा।

मगर भारतीय इतिहास में अपने किस्म के अनूठे इस किरदार पर बनी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लाप हुई। रज़िया सुल्तान उस दौर में मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की सबसे महंगी फिल्म थी। इसका अनुमानित बजट 10 करोड़ के आसपास था। सेट, कास्ट्यूम और युद्ध के दृश्यों में जमकर पैसा खर्च किया गया था। दावा किया जाता है कि फिल्म में एक भोज दृश्य के लिए 45 मेमने, 251 मछलियां, 455 मुर्गियां और डेढ़ टन बिरयानी बेहतरीन खानसामों से तैयार कराई गई अभिनेता वास्तविक भोजन की खुशबू और स्वाद लेते हुए अभिनय कर सकें। कुछ मिनटों के एक दृश्य के लिए काफी रकम खर्च करके आस्ट्रेलिया से विशेष प्रजाति का सफेद तोता (Sulphur-Crested Cockatoo) मंगाया गया।

परफेक्शनिस्ट कमाल अमरोही इस फिल्म में जगह-जगह चूकते हुए नज़र आते हैं। कमाल भले अंत तक अपने फैसले को सही ठहराते रहे हों, मगर रज़िया सुल्तान के लिए हेमा मालिनी का चयन उनकी सबसे बड़ी भूल माना गया। फिल्म में उनका उर्दू का उच्चारण ख़राब था। धर्मेंद्र भी इस फिल्म में बहुत बुरे दिखे थे। फिल्म निर्माता के पानी की तरह पैसा बहाने के बावजूद कमाल पर्दे पर वैसा प्रभाव नहीं रच पाते जैसा ‘पाकीज़ा’ और ‘महल’ में संभव हो सकता था। उन्होंने अपनी पिछली फिल्में आर्थिक दिक्कतों से जूझते हुए या सीमित संसाधनों में बनाई थीं, मगर इस बार उन्हें खर्च की चिंता नहीं करनी थी। विडंबना यह कि यही फिल्म उनके कॅरियर की सबसे कमजोर फिल्म साबित हुई। इस फिल्म के रिलीज होने के तुरंत बाद इंडिया टुडे (15 अक्तूबर, 1983) में सुनील सेठी और कूमी कपूर की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसमें इस फिल्म की कई खामियों और फिल्म निर्माण के दौरान हुई तमाम ग़लतियों की ओर इशारा किया गया था। रिपोर्ट में स्प्रे-पेंट किए गए बनावटी से दिखने वाले सेट और शिफ़ान और चाइना क्रेप के कास्ट्यूम से लेकर महलों में सीमेंट के फ्लावर पॉट और लड़ाई के मैदान में घूमते आवारा कुत्तों तक का जिक्र है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अफ्रीकन विग लगाए धर्मेंद्र को पूरी फिल्म में काले रंग के अलग-अलग शेड्स में देखा जा सकता है। वे यह भी बताते हैं कि फिल्म को खराब बनाने में कमाल अमरोही की सनक का भी काफी हाथ हैं।

सुनील और कूमी अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं, “फिल्म यूनिट के सदस्यों के मुताबिक, निर्देशक खुद फिल्म के सबसे बेहतरीन हिस्सों को ख़राब करने के लिए जिम्मेदार हैं। उदाहरण के लिए, वे फिल्म के क्लाइमेक्स के उस दृश्य में स्पेशल इफेक्ट्स के जरिए अमरत्व का आभास देना जिसमें रज़िया और याकूत घोड़े की पीठ पर सवार अपनी मौत से मुखातिब होते हैं, मगर तीन साल के प्रयासों के बाद नतीजा शून्य हो गया। जाहिर है, इस दृश्य के लिए अमरोही ने दुनिया के सबसे बेहतरीन स्पेशल इफेक्ट एक्सपर्ट्स को तलाशा, फिल्म के प्रेमियों को शाश्वतता की ओर ले जा रहे पंखों वाले घोड़े का आभास पैदा करने के लिए वे इंग्लैंड में रॉय फील्ड्स ऑफ पाइनवुड स्टूडियोज़ भी गए, जहां ‘स्टार वार्स’ और ‘सुपरमैन’ जैसी फिल्मों के इफेक्ट्स तैयार किए गए थे। इंग्लैंड की यात्रा और अपनी पूरी टीम के साथ काफी रकम खर्च करके इस सीक्वेंस पर काम करने के बाद उन्होंने अंतिम क्षण में इसे बाहर निकालने का फैसला कर दिया। इसी तरह, उन्होंने बेहद महंगे युद्ध दृश्यों के फुटेज को भी फेंक दिया, जिसे दुनिया के सबसे अच्छे स्टंटमैन्स और घुड़सवारों की मदद से तैयार किया गया था।”

‘रज़िया सुल्तान’ के निर्माता एके मिश्रा के बारे में भी जानना चाहिए। उनकी कहानी भी किसी फिल्म से कम दिलचस्प नहीं है। उन्होंने अपना जीवन बिहार के एक प्राध्यापक के रूप में शुरू किया और बाद में केंद्रीय सरकार की सेवा में शामिल हो गए। वे पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र के विशेष सहायक भी रहे। बाद में ललित मिश्र केन्द्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होकर दिल्ली चले गए। सन् 1972 के अंत में एके मिश्रा ने नौकरी छोड़ दी और ‘पाकीज़ा’ के उत्तरी भारतीय क्षेत्रों का वितरण अधिकार खरीद लिया। ‘पाकिज़ा’ जबरदस्त हिट साबित हुई। उन्होंने एक आयात-निर्यात एजेंसी भी शुरू कर दी। बाद में वे ‘रज़िया सुल्तान’ के निर्माता बने और उन्होंने अमरोही को खुले हाथ से खर्च करने की छूट दी। हालांकि इस बात पर अटकलें लगाई जाती रहीं कि मिश्रा के पास इतनी जल्दी इतनी रकम कहां से आई।

कुल मिलाकर एक महिला शासक और गुलाम की यह प्रेम कहानी दर्शकों को पसंद नहीं आई। कमाल अमरोही ने फिल्म के आरंभ में और फिल्म के पोस्टर में भी प्रमुखता से रज़िया सुल्तान को याकूत की हथेली पर पांव रखकर घोड़े से उतरते हुए दिखाया गया है। यह दृश्य पॉपुलर हिन्दी सिनेमा के दर्शक के भीतर मौजूद मेल शैविनिज़्म को आहत करता है। फिल्म के एक वे रज़िया के समलैंगिक (लेस्बियन) रुझानों की तरफ इशारा करते हैं। गीत “ख़्वाब बनकर कोई आएगा…” में हेमा मालिनी और परवीन बाबी के बीच एक सफेद पंख के पीछे चुंबन दृश्य की लंबे समय तक चर्चा रही है। इस पूरी फिल्म में एक ग़ुलाम से इश्क में रज़िया साधारण स्त्री की तरह भावुक नहीं बल्कि डॉमिनेटिंग लगती है। कमाल अमरोही की यह फिल्म दर्शकों को एक ठंडे दौर में ले जाती है, जहां छल, विलास और षड़यंत्र का बोलबाला है। लेकिन जंज़ीरों की इस जकड़न में रज़िया और याकूत के इश्क में वो बेचैनी और छटपटाहट नज़र नहीं आती जो विद्रोह बनकर उभरे और जिसके लिए अमरोही जाने जाते थे।

करीब 65 साल की उम्र में ‘रज़िया सुल्तान’ की असफलता ने उन्हें विचलित नहीं किया। फिल्म रिलीज होने के बाद तक उन्हें उम्मीद थी कि यह ‘पाकीज़ा’ और ‘मुग़ल-ए-आज़म’ की तरह धीरे-धीरे स्पीड पकड़ेगी, मगर इस बार वे कोई चमत्कार न कर सके। रज़िया सुल्तान बॉक्स ऑफिस पर ध्वस्त हो गई। आखिरी वक्त में कमाल अमरोही दो और फिल्में बनाना चाहते थे। बाज़ बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कथा पर राजेश खन्ना और राखी के साथ ‘मज़नून’ की शूटिंग शुरु हुई मगर वह फिल्म बंद हो गई। कहते हैं कि राजेश खन्ना के साथ उनकी पटरी नहीं बैठी। इसके बाद वे बहादुर शाह ज़फर के बेटे मिर्जा मुग़ल के जीवन पर ‘आख़िरी मुग़ल’ बनाना चाहते थे। इसकी पटकथा का एक बड़ा हिस्सा वे तैयार कर चुके थे। बाद में सन् 2007 में जेपी दत्ता ने उसी पटकथा पर ‘आख़िरी मुग़ल’ बनाने की घोषणा की मगर यह फिल्म भी आगे नहीं बढ़ पाई।

कमाल अमरोही अपने तरीके से जिए। अपने तरीके से फिल्में भी बनाईं, एक लंबे जीवन में सिर्फ चार फिल्मों का निर्देशन किया। ‘पाकीज़ा’ और ‘रज़िया सुल्तान’ इन दो फिल्मों को बनाने में इतना लंबा वक्त लिया कि इंडस्ट्री में बहुत से लोगों का कॅरियर भी उससे छोटा हुआ करता है। बचपन में एक बार अपनी अम्मी के डाँटने पर उन्होंने वादा किया कि वह किसी दिन मशहूर होंगे और उनके पल्लू को चाँदी के सिक्कों से भर देंगे। उन्होंने शोहरत और दौलत दोनों हासिल की, लाखों लोगों के दिल में भी बस गए… लेकिन अपनी शर्तों पर। दरअसल वे सारी जिंदगी एक रोमांटिक लेखक ही रहे। वही 19-20 साल का नौजवान जो अपनी कहानियों और शेर-ओ-शायरी समेटे निगाहों में उम्मीदें लिए मुंबई पहुंचा था। मीना कुमारी की त्रासदी ने उन्हें ज़माने की निगाहों में एक ख़लनायक बना दिया, मगर शायद मीना कुमारी अंतिम वक्त तक उनके दिल में बसी रहीं तभी 11 फरवरी 1993 में उनकी मृत्यु के बाद उनकी ख्वाहिश का सम्मान करते हुए उन्हें मीना कुमारी के बगल में दफ़नाया गया।

चलते-चलते…

परफेक्शनिस्ट कमाल अमरोही जिस तरह एक लंबे अंतराल में फिल्में बनाते थे, शायद उन पर लिखने के लिए भी सामान्य से ज्यादा वक्त लगना था। अमरोही पर मेरे इस लेख को पूरा होने में 12 साल से ज्यादा वक्त लग गया। 2004 में मैंने उनकी फिल्मों को दोबारा देखना शुरु किया और उन पर लिखने के बारे में सोचा। तब इंटरनेट या पत्रिकाओं में कमाल अमरोही पर ज्यादा सामग्री उपलब्ध नहीं थी। सन 2006 में मैंने उनके बेटे ताज़दार अमरोही का नंबर खोजकर उनसे बात की। अगले कुछ महीनों में वे मोहर्रम के दौरान अमरोहा आने वाले थे। मैंने ताजदार अमरोही से अमरोहा में मोहर्रम के जुलूस में घूमते हुए पूरे दिन बातचीत की और नोट्स लिए। इसके बाद भी फोन पर उस लेख के सिलसिले में बातचीत होती रही। ‘दायरा’ फ़िल्म डीवीडी पर उपलब्ध नहीं थीं। ताजदार ने एक प्राइवेट स्क्रीनिंग में मुझे फ़िल्म दिखाने का वादा किया था। लेकिन मेरा मुंबई जाना टलता गया और बाद में वे प्रॉपर्टी के विवादों में उलझ गए। 2007 में ‘दीवान-ए-सराय’ के लिए रविकांत से इस लेख के बारे में चर्चा हुई। मगर लेख में बचपन में दूरदर्शन पर देखी फिल्म ‘दायरा’ का जिक्र नहीं हो पा रहा था। तब ‘दायरा’ फिल्म कहीं उपलब्ध नहीं थी। कुछ साल पहले यह यू-ट्यूब अपलोड की गई, तब कहीं इस फिल्म की चर्चा को लेख में शामिल किया जा सका।

NEWSLETTER

Enter your email address to follow this blog and receive notification of new posts.