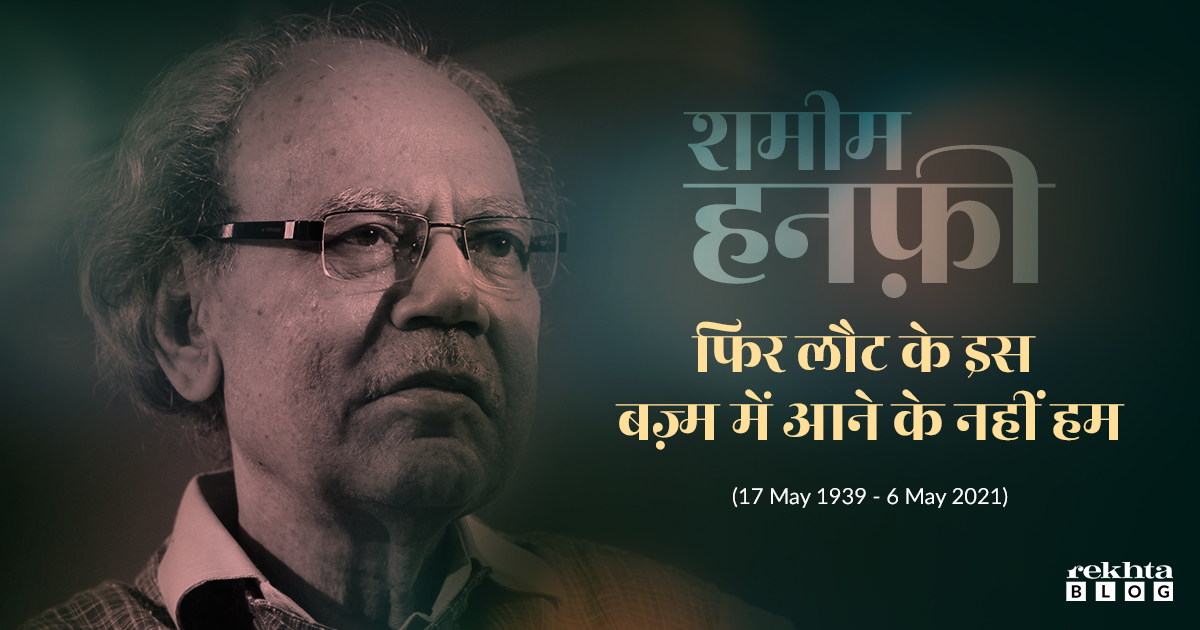

शमीम हनफ़ी के जाने से अब ये शहर शहर-ए-अफ़्सोस में बदल चुका है

”उस (अदीब) के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी सलाहियतों को उमूमियत-ज़दा मसअलों और आमियाना बातों में ज़ाए न करे और अपनी पूरी तवज्जोह अदब या आर्ट पर मर्कूज़ रखे। अपनी तख़लीक़ी सरगर्मी का सौदा न करे और हर क़ीमत पर फ़न की हुर्मत और फ़न की तश्कील के अमल की हिफ़ाज़त करे। आम मक़बूलियत के फेर में न पड़े। ऐसी बातें न कहे जिनका मक़सद सब को ख़ुश करना हो। उसे अपनी तर्जीहात (प्राथमिकताओं) का पता होना चाहिए। रोज़-मर्रा की सियासत और समझौतों से बचना चाहिए और उस वक़्त जब सच को ख़तरा लाहक़ हो, उसकी हिफ़ाज़त के लिए खुल कर सामने आ जाना चाहिए या फिर अपने अख़्लाक़ी मलाल (नैतिक दुख) और एहतिजाज (विरोध) को सामने लाने का एक तरीक़ा जो बज़ाहिर तजरीदी (अस्पष्ट) है, एक लंबी गहरी ख़ामोशी के तौर पर होता है।”

(अदब में इन्सान दोस्ती का तसव्वुर, शमीम हनफ़ी)

”सियासी क़दरों (मूल्यों) के ज़वाल (पतन) ने अदब और आर्ट की दुनिया में भी एक हौलनाक (भयानक) दरबारी कल्चर को फ़रोग़ दिया है और ”अदब और आर्ट की तख़्लीक़ का जोखिम उठाने वालों’’ के ज़मीर को दाग़दार किया है। इनआ’मात, ए’ज़ाज़ात, मनासिब, मुराआ’त, अदब और आर्ट की तरक़्क़ी और नुमाइंदगी के लिए ऊपर से बिछाए हुए रास्तों पर और मुअय्यना (तयशुदा) मक़ासिद के साथ दूर-दराज़ मुल्कों के दौरे, ये तमाम बातें अदीब और आर्टिस्ट की बसीरत के गिर्द लकीरें खींचने वाली हैं, उसके शुऊर को महदूद करने वाली और अदब या आर्ट के मुक़द्दस और पाकीज़ा मक़ासिद से तवज्जोह हटाने वाली हैं। इस क़िस्म की मुराआ’त और सहूलतें क़ुबूल करने में हमेशा किसी जाने अन-जाने रास्ते से ज़हनी गु़लामी के दर आने का अंदेशा होता है। और ज़हनी गु़लामी चाहे किसी फ़र्द की हो या इदारे या नज़रिए की, इन्सानी ज़मीर और तख़लीक़ी इज़हार को हमेशा रास नहीं आती। आर्ट और अदब की दुनिया में इस तरह के मौसम और मुआमलात इन्सान-दोस्ती के उस अज़ीम तसव्वुर को भी रास नहीं आते जिसकी ता’मीर और तरवीज का क़िस्सा, तहज़ीब-ओ-तारीख़ की कई सदियों से फैला हुआ है। अपने शुऊर और हाफ़िज़े को झुठला कर अदब और आर्ट की बा-मा’नी तख़लीक़ मुम्किन नहीं और ये मअनी बहर-हाल इन्सान शनासी और इन्सान दोस्ती के दायरे में ही गर्दिश करते हैं।”

(अदब में इन्सान दोस्ती का तसव्वुर, शमीम हनफ़ी

ऊपर दिए हुए इन दो टुकड़ों से मैं शमीम हनफ़ी के नज़रिया-ए-अदब और नज़रिया-ए-ज़िंदगी को आपके सामने पेश करना चाहता था। अब अपने आस-पास नज़र दौड़ाइये और कहिए कि उर्दू में इस तरह की बातें करने वाले लोग भी कितने रह गए हैं। ये तो हम सब कहेंगे कि एक अह्द ख़त्म हुआ, एक ऐसा स्वर्ण दौर जिसने अदब के आधुनिक अहद को हिन्दोस्तान में परवान चढ़ते देखा। जो रेडियो की घड़घड़ाती सुई से 4G तक का ज़माना अपनी आँखों में बसाए हुए था। मगर अदब की जो तारीफ़ शमीम हनफ़ी ने गढ़ी थी, वो उस पर क़ायम रहे।

निहायत गोरा चिट्टा रंग, दरमियाना क़द, माथे पर गंभीरता की कुछ गहरी लकीरें और गुफ़्तगू में एक ख़ास किस्म की नफ़ासत। ये उनकी पहचान थी। आप उनसे पहली बार मिलें या कई मुलाक़ातें कर चुके हों, वो तपाक से मिलते थे। आपकी लिखी-पढ़ी चीज़ों पर इमानदारी से राए देते थे। जो न पढ़ा हो, उसके लिए साफ़ इन्कार कर देते थे। ऐसे लोगों से घबराते थे, जो अपनी योग्यताओं को बढ़ चढ़ कर बयान करते हों और सबसे अहम बात अपने छोटों की हौसला-अफ़्ज़ाई भी करते थे । मैंने उनमें एक ख़ास बात ये नोट की कि वो आपकी शख़्सियत को सिर्फ इल्मी मिआ’र पर जांचते थे या तख़्लीक़ी बुनियाद पर। ज़ाती हवाले से आप ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं क्या नहीं , उस पर राए-ज़नी करना, कोई प्यार-भरा या बुजु़र्गाना मश्वरा देना उनकी आदत नहीं थी। शमीम हनफ़ी अब इस दुनिया में नहीं हैं, मगर उनकी शख़्सियत से जो बातें मैंने सीखी हैं, वो मेरे और उन बहुत से दूसरे समकालीन दोस्तों के साथ रहेंगी, जो उनसे एक बार या कई बार मिल चुके हैं। उनसे मेरा तआ’रुफ़ दिल्ली आने से पहले हो चुका था। मैं जदीदियत पर लिखी हुई उनकी किताब (जो कि शायद उनका पी एच डी का थीसिस भी था) जदीदीयत की फ़ल्सफ़ियाना असास (जदीदियत का दार्शनिक आधार) को पढ़ चुका था, मगर इससे भी पहले मैंने कहानी के पाँच रंग पढ़ी थी, जो मेरे लिए उनकी दूसरी तहरीरों या किताबों को पढ़ने की वजह भी बनी थी। मगर कुछ आगे चल कर फ़ारूक़ी और अस्करी जैसे अदीबों को पढ़ने के साथ साथ मैंने शमीम हनफ़ी को पढ़ना बहुत कम कर दिया था। बहुत बाद में मंटो पर लिखी हुई उनकी एक किताब और मीरा जी का निगार-ख़ाना मैंने पढ़ी, जिसको उन्होंने तर्तीब दिया था। पी एच डी के मक़ाले का ज़िक्र हुआ तो यहाँ ये कहना भी ज़रूरी है कि शमीम हनफ़ी उस नस्ल के अदीब थे, जहाँ पी एच डी के कुछ काम उर्दू के अदब का अहम सरमाया बन कर लोगों के सामने आए। मिसाल के तौर पर ख़लीलुर्रहमान आज़मी की किताब उर्दू में ”तरक़्क़ी-पसंद अदबी तहरीक”, मोहम्मद हसन की किताब ”दिल्ली में उर्दू शायरी का तहज़ीबी और फ़िक्री पस-मंज़र”, गोपी चंद नारंग की किताब ”उर्दू ग़ज़ल और हिन्दुस्तानी ज़ेहन-ओ-तहज़ीब”। अब तो हम देखते हैं कि यूनीवर्सिटियाँ पढ़ाई के नाम पर नौकरी की लिजलिजी ख़ुशामदों और चापलूसियों का गढ़ बनी हुई हैं।

ऐसे लोग जिनके अंदर तन्क़ीदी, तख़्लीक़ी सलाहियत नाम को नहीं और जिन्हें किसी ढंग के अदबी-ओ-इल्मी समाज में एक अच्छे तालिब-ए-इल्म की हैसियत हासिल न हो, वो प्रोफ़ेसर बने बैठे हैं। शमीम हनफ़ी इस बात से ख़ुद भी ज़्यादा ख़ुश नहीं थे। उनका मानना था कि चीज़ें जिस तेज़ी से बदली हैं और खास-तौर पर हिन्दुस्तानी यूनीवर्सिटियों के उर्दू विभाग के छात्र, फ़िक्र की बुलंदी से दूर मज़हबी शनाख़्त पर ज़ोर देने वाले एक ऐसे ख़ोल में ढल गए हैं, जहाँ इल्म का गुज़र हरगिज़ नहीं है, तब्दीली की ख़्वाहिश नहीं है और विकास की गुंजाइश नहीं है, वो मायूस करने वाली बात है। इस वक़्त मुझे उनकी कही हुई कई बातें याद आ रही हैं। वो बातें इस अंदाज़ से करते थे कि आप बैठ कर उन्हें घंटों सुन सकते थे। शमीम हनफ़ी के यहाँ ये जो फ़न था, वो दूसरे नक़्क़ादों में वैसा नहीं था। गुफ़्तगू भी एक क़िस्म का सलीक़ा माँगती है, मैंने दूसरे अदीबों को भी बात करते सुना है जिनका शर्त-ए-अदब के लिहाज़ से यहाँ नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, मगर शमीम हनफ़ी जैसी साफ़-ओ-शफ़्फ़ाफ़ और दिल को छूती हुई बात-चीत मैंने किसी अदीब के यहाँ नहीं पाई। वो अगर आपको किसी शहर के बारे में बताते तो कोई ऐसा नुक्ता ज़रूर होता जो उस शहर की ख़ासियत को बिलकुल नए सिरे से आप पर रौशन करता। मिसाल के तौर पर उन्होंने अपने वतन सुलतानपुर के हवाले से एक दफ़ा’ बताया था कि ‘सुलतानपुर वो एकलौती जगह है’ जहाँ विभाजन के वक़्त एक भी फ़साद नहीं हुआ।’

मैं जब भी उनके पास जाता, किसी न किसी अदबी मोर्चे पर असहमति का कोई पहलू भी निकल आता। मैं झिझकते हुए अपनी बात उनके सामने रखता तो कभी झल्लाते नहीं थे, वो पूरी तरह बात सुनते और फिर अपनी राय को दुबारा सामने रखते। आप यूँ समझ लीजिए कि दिल्ली शहर उर्दू के ही नहीं, हिन्दुस्तानी अदब के एक ऐसे अदीब से महरूम हुआ है, जिसकी रगों में इख़्तिलाफ़-ए-राय (मतभेद) की इज़्ज़त, रवाँ-दवाँ थी। अदब में उनका ज़ोर भी इसी बात पर था कि ज़िंदगी को किसी भी चीज़ पर प्राथमिकता न दी जाये, चाहे वो पढ़ना लिखना ही क्यों न हो। उनका मानना था कि आदमी का ताल्लुक़ सीधे स्वाभाव ज़िंदगी से है, इसलिए ज़िंदगी की एहमियत को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। इसी मज़मून में उन्होंने एक क़िस्से का ज़िक्र किया है, जो ज़बानी भी मुझे एक दो मर्तबा सुनाया था। भागलपुर के दंगों के समय एक साहब ने जो नज़्में लिखी थीं, उन्हें किताबी शक्ल देकर शमीम हनफ़ी को भेज दिया और इस बात को बड़े फ़ख़्र से बयान किया कि जिस वक़्त मेरे पड़ोस में आग लगी थी और एक घर भायँ भायँ जल रहा था। मैंने तब ये नज़्में लिखी हैं। शमीम हनफ़ी ने किताब तो एक तरफ़ उठा कर रख दी, साथ में उन साहब को ये जवाब लिखा कि इन्सानी हमदर्दी का तक़ाज़ा ये था कि आप उस वक़्त इन नज़्मों को लिखने के बजाय एक बाल्टी पानी लेकर जाते और पड़ोस में लगी आग बुझाने की कोशिश करते।

मैं जब भी उनसे मिला, उन्हें पढ़ने की अहमियत पर हमेशा ज़ोर देते हुए पाया। हमेशा पूछते कि आज-कल क्या पढ़ रहे हो। मैं किसी किताब का नाम लेता तो उसके बारे में बात करते। उनकी नज़र बहुत चीज़ों पर थी, साहित्य का अध्ययन जिस संजीदगी की मांग करता है, वो शमीम हनफ़ी से सीखना चाहिए। उर्दू के किसी अदीब ने मुझसे ये कहा था कि शमीम साहब की याद-दाश्त पर रश्क आता है। वो जो कुछ पढ़ते हैं, उन्हें याद भी रह जाता है। मेरा मानना है कि याद-दाश्त के कोनों में वही पढ़ाई रह जाती है, जिसे बहुत संजीदगी से पढ़ा गया हो। शमीम हनफ़ी से मिलने पर ऐसे लोगों को जो अदब में आपके invisible हीरोज़ रहे हैं, देखने का मौक़ा मिलता था। अगर मैं कहूँ कि मैंने शमीम हनफ़ी के ज़रिये कभी मोहम्मद सलीमुर्रहमान, कभी अहमद मुश्ताक़, कभी ज़ाहिद डार और कभी इकरमुल्लाह जैसे अज़ीम अदीबों से मुलाक़ातें की हैं तो ग़लत नहीं होगा। वो पाकिस्तान दौरों की अपनी रूदाद और उन अदीबों से अपनी दोस्तियों या मुलाक़ातों के जो क़िस्से सुनाते, जी चाहता कि बस उन्हें सुने जाऊँ। क्या अब इस शहर में कोई ऐसा अदीब है, जो हमें सरहद-पार के उन अदीबों की पसंद ना-पसंद, लिखाई, पढ़ाई, हँसने बोलने के क़िस्से यूँ सुना सके, जैसे हमने सब कुछ अपनी आँखों से देखा हो। इसलिए मैं समझता हूँ कि हम एक अदीब से ही नहीं, शमीम हनफ़ी के जाने से एक साथ बहुत से अदब के उस्तादों की सोहबत से महरूम हो गए हैं।

इसी तरह हम बलराज मैनरा, सुरेंद्र प्रकाश, अमीक़ हनफ़ी और अन-गिनत हिन्दुस्तानी अदीबों को भी उनकी गुफ़्तगु में खोज लेते थे। मुझे याद है एक दफ़ा’ फ़िराक़ गोरखपुरी की तन्क़ीदी किताब पर मैंने कुछ ए’तराज़ किया तो उन्होंने एक याद रखने वाली बात कही थी। उन्होंने कहा था ‘हर अदीब-ओ-शायर किताब के ज़रिये नहीं समझा जा सकता, कई ऐसे अदीब हैं जिनके अदबी व तख़्लीकी क़द को जानने के लिए उनकी गुफ़्तगु सुननी ज़रूरी है, काश किसी ने फ़िराक़ साहब की बातों को सुनकर महफ़ूज़ कर लिया होता तो वो उनके लिखे हुए तन्क़ीदी सरमाये (आलोचना की किताबों) से बड़ी चीज़ होती। आज यही बात मैं शमीम हनफ़ी के लिए भी कह सकता हूँ। उन्हें अब पढ़ता हूँ तो महसूस होता है कि उन्होंने चाहे बहुत ग़ैर-मामूली क़िस्म की तन्क़ीद न लिखी हो, चाहे वो ग़ज़ल के आला नमूने पेश न कर सके हों, चाहे उनके यहाँ वो रचनात्मक खूबियां मौजूद न हों, मगर उनकी बातें हमेशा के लिए महफ़ूज़ किए जाने के लायक़ थीं। और बहुत मुम्किन था कि उन बातों में अदब और ज़िंदगी, दोनों की राहें अगले मुसाफ़िरों के लिए ज़्यादा रौशन हो जातीं।

मैं उनसे पहली दफ़ा’ कब मिला, मुझे याद नहीं। आख़री मुलाक़ात भी ज़हन में ताज़ा नहीं कि उसे भी शायद काफ़ी लंबा समय गुज़र गया। फ़ोन पर भी इतनी बातें नहीं होती थीं। मगर दिल को एक एहसास रहता था, एक इत्मिनान सा था कि दिल्ली में शमीम हनफ़ी हैं। ज़िंदगी की भाग۔दौड़, चीख़-पुकार और पागल कर देने वाली उलझनों से कुछ वक़्त चुरा कर उनके पास बैठा जा सकता है, उनसे बहुत कुछ जाना और सीखा जा सकता है। मगर अब ये शहर, शहर-ए-अफ़्सोस में बदल चुका है।

मुझे याद है कि वो शायरी पर फ़िक्शन को बहुत तर्जीह देते थे। शायरी भी उन्हें पसंद थी, मगर कहते थे कि ये दौर नाविलों का दौर है। मेरे मज़ामीन पढ़ते थे, उस पर राय देते थे और ज़ोर देकर कहते थे कि आप नावेल ज़रूर लिखिए। अब जब मेरा पहला नावेल शाए होने वाला था, तो मैंने सोचा था कि ख़ुद जाकर उन्हें दूँगा और पूछूँगा कि इसे पढ़ कर बताइये कि क्या आपकी मुझसे जो उम्मीदें थीं, वो ठीक थीं? मगर अफ़सोस—ये हसरत भी आज सुब्ह नज़्र-ए-ख़ाक हो गई।

NEWSLETTER

Enter your email address to follow this blog and receive notification of new posts.