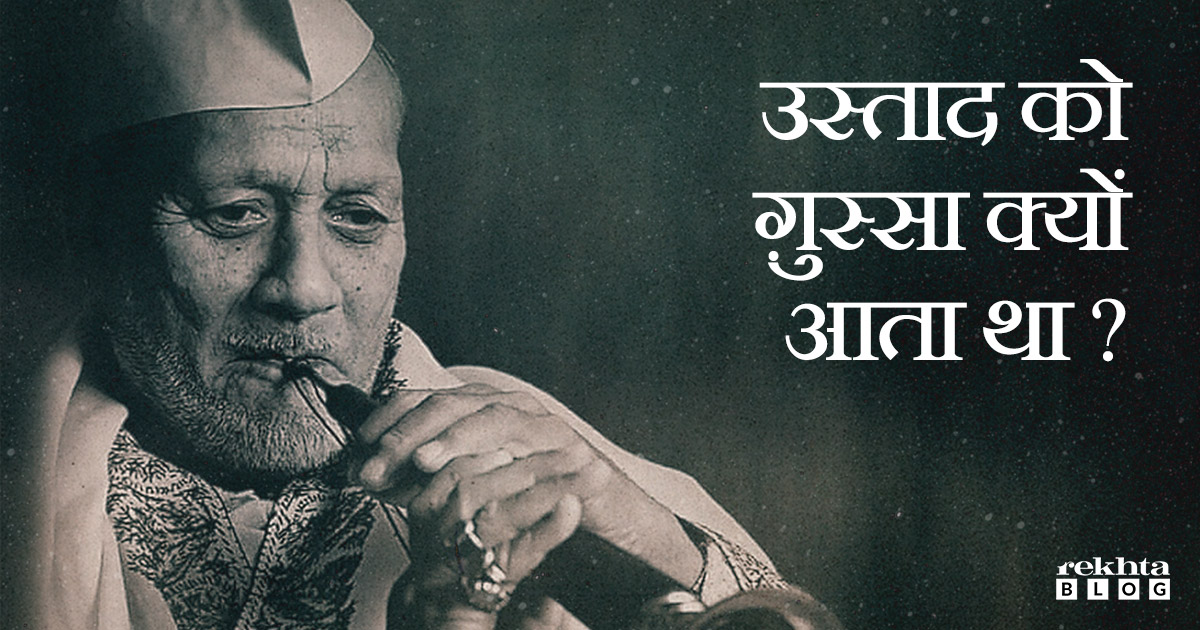

उस्ताद बिस्मिल्लाह ख़ाँ को ग़ुस्सा क्यों आता था?

“झूठ-झूठ…. लगातार झूठ बोला जा रहा है। वो भी एक कलाकार के साथ झूठ…” कार से उतरते ही उस्ताद बिस्मिल्लाह ख़ाँ बिफर पड़े। शहनाईवादक को मैंने पहली बार इसी रूप में देखा था। करीब 84 वर्ष के बुज़ुर्ग उस्ताद आयोजकों की बद-इंतज़ामी से हैरान थे। ये बात है 29 अप्रैल सन् 2000 की और जगह थी बरेली के पास आंवला में इफ़्को टाउनशिप का मुक्ताकाशी प्रेक्षागृह, जहां उन्हें अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करना था।

उस्ताद नाराज़ थे, क्योंकि उनका कोई भी काम समय से नहीं शुरू हुआ। इफ़्को उन्हें सात बजे से पहले पहुँचना था मगर वे पहुँचे रात नौ बजे। अंधेरे में कैमरे के फ्लैश चमक रहे थे। वे अपनी आँखों के आगे हाथ लगाते हुए चीख़े, “बंद करो ! इसे…” मेरे साथ गए फ़ोटोग्राफ़र दिलीप ने जल्दी से कैमरे का फ़्लैश बंद किया मगर तस्वीरें लगातार लेता रहा। उनके लिए व्हीलचेयर लाई गई मगर वे उस पर नहीं बैठे। साथ आए लोगों को सहारा लेकर आडिटोरियम के पीछे बने कमरे में चले गए। उन सारे लोगों को सकते मे छोड़कर जो उनके स्वागत के लिए खड़े थे।

वही बिस्मिल्लाह ख़ाँ, जिन्होंने पिछली सदी की शुरुआत में करीब छह साल की उम्र से बनारस के जड़ाऊ मंदिर, बालाजी मंदिर और मंगला माता मंदिर में संगीत की साधना शुरू की थी। मामा अली बख़्श ‘विलायती’ से शहनाई बजाना सीखा। मामा ‘विलायती’ विश्वनाथ मन्दिर में स्थायी रूप से शहनाई-वादन करते थे। जिस वक्त मैंने उन्हें देखा था, वे एक जीते-जागते मिथक बन चुके थे।

मैं उस कार्यक्रम की कवरेज के लिए गया था। ऑडीटोरियम के पीछे बने कमरे के बाहर दरवाजे पर खड़ा उन्हें देख रहा था। शरीर अब उनका साथ नहीं दे रहा था। चलने के लिए उन्हें सहारे की जरूरत पड़ती थी। इसके बावजूद मैंने महसूस किया कि उनके भीतर एक ऐसा अभिमान है जो सिर्फ़ सच्चाई और साधना से पैदा होता है। मंच पर उनके लिए गद्दे बिछाए गए थे मगर आने से पहले उन्होंने सारे गद्दे हटाने को कहा। बोले, “सिर्फ़ एक दरी और चादर बिछाई जाएगी।” जब वे कांपते क़दमों से मंच पर पहुँचे तो सामने प्रेक्षागृह खचाखच भरा था। सैकड़ों लोग उनके स्वागत में खड़े होकर तालियाँ बजाने लगे। मंच पर पहुँचते ही उन्होंने सभी तेज रौशनियाँ बंद करने को कहा। माल्यार्पण की औपचारिकताओं को वे अनमने भाव से देखते रहे फिर माइक संभाला और लोगों को संबोधित करते हुए अपने पहले शब्द बोले, “आदाब बजा लाता हूँ।”

फिर तालियाँ गूँज उठीं। वे कहने लगे, “आप लोगों से ये कहना है कि या तो शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम न करें, अगर करना ही है तो फिर उसके क़ायदे भी समझें। कलाकार जब सुर में डूबता है तो वो कहीं और खो जाता है। कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि कलाकार का मूड बने, न कि उसका मूड ख़राब हो जाए।” इतनी बात बोल कर वे ख़ामोश हो गए। उस्ताद के साथ आए लोगों ने अपने साज़ संभाले। मैं हाथ में नोटबुक और पेन पकड़े मंच पर बिल्कुल किनारे की तरफ़ था और उन्हें बहुत क़रीब से देख पा रहा था। हाथों में शहनाई थामते ही उनका ग़ुस्सा जैसे भाप की तरह उड़ गया और जाने क्या सोच कर वे हल्के से मुस्कुरा रहे थे।

उन्होंने शहनाई अपने होठों से लगाई। स्वर उठा……. ऊंचा उठा और जैसे कहीं डूब गया। पल भर उस विशाल ऑडिटोरियम में ख़ामोशी छा गई…….. बस कहीं दूर हाइवे से आता हल्का सा कोलाहल सुनाई दे रहा था। उस्ताद ने शहनाई फिर होठों से लगाई और उसकी गूँज धीरे-धीरे फैलती गई। एक ऐसी धुन जिसमें सुबह का उल्लास भी था और शाम की उदासी भी। एक ऐसे साज से आती आवाज़ जो ख़ुशियों को भी बयाँ करता है और मातम को भी।

मैं वहाँ रिपोर्टिंग के लिए गया था मगर अपनी नोटबुक में एक भी शब्द नहीं लिख पाया था। बस चुपचाप खड़े सुन रहा था। मैं इस सदी में शहनाई का सबसे बेहतरीन स्वर सुन रहा था।

उसके ठीक एक दिन बाद पहली मई 2000 की सुबह। आइ-वी-आर-आई का इंटरनेशनल गेस्ट हाउस सन्नाटे में डूबा हुआ था। मुझे बताया गया था कि यहीं कमरा नंबर दो में उस्ताद ठहरे हुए हैं। बरामदे में धूप फैली थी। सुबह के करीब 10 बज रहे थे। मैंने जब उनके रूम पर दस्तक दी तो पाया कि अपने बिस्तर पर बैठे उस्ताद ने पुराने दिनों की चर्चा छेड़ रखी थी। कुछ मेहमान उनसे मिलने आए थे। मैं भी वहीं सबके साथ बैठ गया। वे कह रहे थे, “लोग वही हैं, चीजें वहीं हैं, मगर वह ज़ायका नहीं रह गया। उस वक़्त खाने-पीने की चीज़ों का जो स्वाद हुआ करता था वो आज नहीं है।” बचपन के दिनों को याद करते हुए उनकी आँखें चमक उठती थीं। “मां जो बासी तरकारी रात में रखती थीं, वो सुबह खाने पर न सिर्फ़ स्वाद देती थी, बल्कि ये भी लगता था कि शरीर को लग रहा है। आँख की रौशनी इस क़दर तेज़ थी कि दूर बैठी मां सुई में धागा नहीं डाल पाती थीं तो मैं बोल पड़ता था, नीचे नहीं ऊपर धागा डालो।”

मुझसे कहा गया था कि अगर आप खुद को जर्नलिस्ट बताएँगे तो वे आपसे बात ही नहीं करेंगे। लिहाजा मैंने अपनी नोटबुक और पेन जेब में ही रहने द। बस उनके पास बैठकर बातें करता रहा। समझ आया कि उस्ताद को ऐसी बैठकी ख़ूब भाती है और वे अजनबियों से भी ख़ूब दिल लगाकर बातें करते हैं। बातें करते हुए अक्सर उनकी आँखों में एक शरारत सी दौड़ जाती थी। शहर बनारस की ख़ूबियों को भी वो इसी बीच गिनाने लगे, “बनारस की ख़ूबी ये है कि वहाँ रियाज़ करने का समय मिलता है। गंगा के घाट पर सुबह का सूरज निकल रहा होता है, और गीत के बोल होते हैं ‘एक तू ही निरंकार। रचो सब संसार…’ ये क्या है? ये संगीत ही नहीं। ये सीधे ख़ुदा की इबादत है।”

मैंने संगीत पर थोड़ी और चर्चा छेड़ी, तो बोले, “संगीत सीखा तो हज़ारों लोगों ने, मगर फ़ैयाज़ हुसैन ख़ाँ, अब्दुल करीम ख़ाँ और ग़ुलाम हुसैन ख़ाँ जैसे लोग तो दो-चार ही हुए।” उन्होंने मेरी तरफ़ देखते हुए कहा, “एक बात याद रखना… एके साधे सब सधै, सब साधे सब जाए। बस जिंदगी में इसी एक बात को याद रखना।” नमाज़ का समय हो चुका था। उस्ताद नमाज़ की तैयारी करने लगे और उनके आस-पास बैठे लोग भी उठकर जाने लगे। वे खड़े हो कर और मेरी तरफ़ सीधे देखकर हवा में हाथ हिलाते हुए बोले, “संगीत कभी ख़त्म नहीं होता। ये जो आवाज़ आप सुनते हैं। यह किसने बनाई? हमने आपने नहीं बनाई… इसे मालिक ने बनाया है।”

मैं गेस्ट हाउस से बाहर निकला और ख़ानकाह नियाज़िया चल पड़ा। थोड़ी देर में उस्ताद बिस्मिल्लाह ख़ाँ वहीं पहुँचने वाले थे। ख़ानकाह तक का रास्ता बरेली की तंग और आड़ी-तिरछी गलियों से होता हुआ जाता है। पहुंचने पर ख़ानकाह की विशाल इमारत के भीतर बड़े-बड़े आंगन, छोटा सा बाग़ीचा और बड़े गुंबद वाला हॉल है। इमारत के पिछले हिस्से में एक छोटा सा दरवाज़ा था, जहाँ से हम बड़े से अहाते में दाखिल होते थे। हम रिपोर्टर अक्सर उसी तरफ़ से भीतर जाते थे। थोड़ी देर में हलचल हुई और पता लगा कि बिस्मिल्लाह ख़ाँ पहुँच गए। वे ख़ानक़ाह-ए-नियाज़िया में क़रीब तीस बरस बाद आए थे। हम सब ख़ानक़ाह के उस बड़े से आंगन से लगे ऊंचे बरामदे में बैठे, जहां हर साल जश्न-ए-चरागाँ मनाया जाता है।

बीते ज़माने की बहुत सी बातें उस्ताद को याद आ रही थीँ। आंगन से लगे बरामदे की ऊंची छत और मीनारों को निहारते हुए उन्होंने कहा, “जब मैं छोटा था तो मामू साथ लाया करते थे। उन्होंने मुझे जो कुछ सिखाया था। मैं यहाँ उसे याद करके बजाया भी करता था।” कुछ देर में सज्जादानशीं हज़रत क़िबला सरकार शाह मुहम्मद हसनैन उर्फ़ हसनी मियाँ साहब क़ादरी ख़ासतौर पर उस्ताद से मिले और कुछ देर तक बातें भी कीं। उन दिनों वहाँ पर मुश्तरी बेग़म भी मौजूद थीं, जो किसी ज़माने में दिल्ली के ऑल इंडिया रेडियो की पहली श्रेणी की कलाकार थीं, अब ज़िंदगी के आख़िरी समय में ख़ानक़ाह-ए-नियाज़िया आ गई थीं। मुश्तरी बेग़म भी उस्ताद से मिलने आईं। दोनों के बीच जाने कितनी बातें शुरू हो गईं। मुश्तरी बेगम ने ख़्वाहिश ज़ाहिर की, उस्ताद के साथ संगत की। बिस्मिल्लाह ख़ाँ ने कहा, “वो वक़्त ज़रूर आएगा। जब हमारी साथ में जुगलबंदी हो सके।”

जब निकलने लगे तो उस्ताद ने इच्छा ज़ाहिर की कि वो यहॉं से मेन रोड तक रिक्शे से जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आगे कभी जब वो आएँगे तो रिक्शे से ही यहाँ तक आएँगे। उनके लिए रिक्शा बुलाया गया। उनके बैठने के बाद रिक्शा गलियों में खड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ने लगा। उधर स्कूटर से गुज़र रहे एक शख़्स ने उन्हें पहचाना और अपने पीछे बैठे आदमी को बताने लगा। रिक्शा जब ख़्वाज़ा क़ुतुब की तंग गलियों से गुज़रा तो आस-पास और दुकान पर बैठे लोगों ने उन्हें पहचान लिया। कुछ लोग रिक्शे के पीछे-पीछे चलने लगे। एक शख़्स ने अपनी डायरी और क़लम बढ़ा दी, उनके ऑटोग्राफ़ के लिए मगर उन्होंने हंस कर मना कर दिया, “रिक्शे पर बैठ कर ऑटोग्राफ़ नहीं दूंगा।”

मई की तेज धूप उस्ताद की आँखों पर सीधे पड़ रही थी। मगर वे बड़े इत्मिनान से रिक्शे पर बैठे अपने आस-पास देख रहे थे। गली में भीड़ बहुत थी। रिक्शा रुक-रुक कर चल रहा था। आज़ाद भारत की पहली सुबह का जिस शख़्स ने लाल किले से अपनी शहनाई से स्वागत किया था, जिसके पीछे चलते हुए जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया था… उसके चेहरे पर उस दिन ये कैसी बे-फ़िक्री थी… इसे समझ पाना मुश्किल था।

NEWSLETTER

Enter your email address to follow this blog and receive notification of new posts.