फ़ैज़ की जलाई तीली से सिगरेट सुलगाने वाली ख़ातून

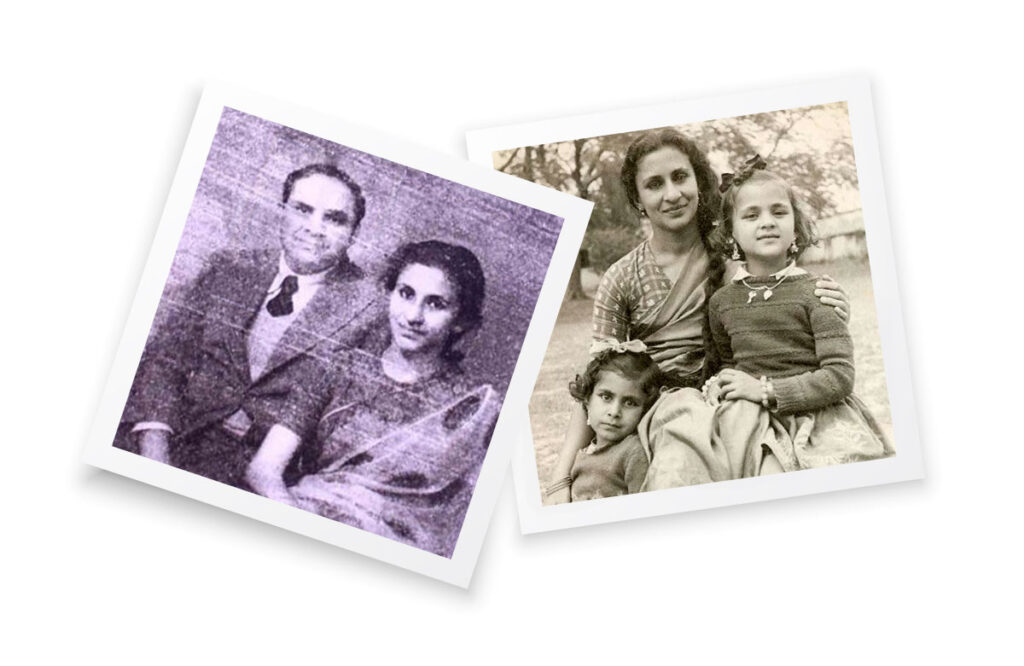

बीते दिनों सोशल मीडिया पर घूम रही एक तस्वीर ने उन तमाम लोगों को परेशानी में डाल दिया था जो फ़ैज़ के चेहरे से तो वाक़िफ़ थे लेकिन फ़ैज़ के साथ तस्वीर में मौजूद उस स्त्री को नहीं पहचान पा रहे थे जो ग़ालिबन किसी मुशायरे के स्टेज पर बैठी फ़ैज़ की जलाई तीली से सिगरेट सुलगा रही है।

अपने-अपने अंदाज़े से लोग उर्दू साहित्य की उन तमाम ‘बाग़ी’ या किश्वर नाहीद के शब्दों में ‘गुनहगार औरतों’ के नाम बताने लगे जिन्हें वो जानते थे। लेकिन दो-चार के अलावा किसी को उस स्त्री की याद न आ सकी जो इस तस्वीर में मौजूद थी।

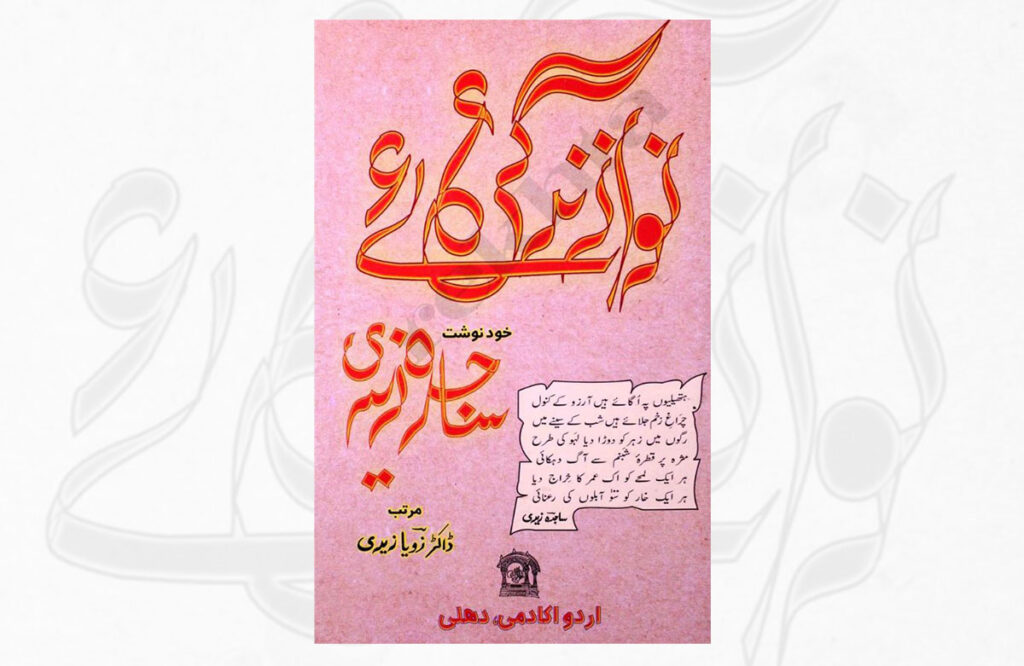

उसका नाम था साजिदा ज़ैदी

1927 में जन्मीं साजिदा ज़ैदी के साथ एक और ज़ैदी का नाम लिया जाता है और वो उनकी छोटी बहन ज़ाहिदा ज़ैदी हैं। साजिदा और ज़ाहिदा दोनों बहनें आज़ादी के बाद उर्दू में लिखने वाली उन चंद कवयित्रियों और लेखिकाओं में गिनी जाती हैं जिन्होंने उर्दू के साहित्यिक समाज में महिलाओं के लिए एक सम्मानजनक स्थान बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

दोनों बहनों का सम्बन्ध ऐसे ख़ानदान से था जिसमें शिक्षा, रोशन-ख़्याली और महिलाओं के अधिकार का शुऊर पहले से ही मौजूद था। लेकिन इन तमाम चीज़ों की परिभाषा धर्म के नियमों और मुस्लिम तहज़ीब के उसूलों के आधार पर तय होती थी।

साजिदा और ज़ाहिदा की परवरिश भी इसी माहौल में हुई लेकिन आगे चलकर उन्होंने अपने जीवन और अपने लेखन के लिए आज़ादी और अधिकार की निजी परिभाषाएं विकसित कीं। और एक आज़ाद व ख़ुद-मुख़तार महिला के रूप में ज़िदंगी गुज़ारी।

‘बाइसिकल गर्ल्स’

आज़ादी के बाद के वर्षों में जब साजिदा और उनकी बहनें साइकिल पर सवार हो कर एएमयू कैंपस में घूमने निकलती थीं तो रिवायती समाज में परवरिश पाए हुए लोगों की आँखें खुली रह जाती थीं। मनचले जुमले कसते थे और हॉस्टल की खिड़कियों पर तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो जाया करते थे। परहेज़गार लोग आँखें बंद कर लेते थे।

साजिदा और उनके साथ की लड़कियों का ये छोटा सा ग्रुप कैंपस में ‘बाइसिकल गर्ल्स’ के नाम से मशहूर था। साजिदा ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि धीरे धीरे हालात सुधरते गए, चीज़ें मामूल पर आती गईं और लोगों को महिलाओं की आज़ादी का मतलब समझ में आने लगा।

साजिदा जब पानीपत के एक स्कूल में पांचवी कक्षा में पढ़ रही थीं तो डोली में बैठ कर स्कूल जाया करती थीं। अपने उन दिनों को याद करते हुए बताती हैं कि डोली में बैठी लड़कियों के लिए तेज़ आवाज़ से बोलने पर भी पाबंदी थी। गली मोहल्लों में ‘आवाज़’ का भी पर्दा होता था।

1947 आते आते साजिदा आवाज़ क्या चेहरे के पर्दे से भी आज़ाद हो गई थीं। इसमें बहुत बड़ा किरदार रिश्ते में साजिदा के मामू सुपरिचित कहानीकार और फ़िल्म निर्माता ख़्वाजा अहमद अब्बास ने निभाया था। जब वो 15 अगस्त 1947 की रात आज़ादी का जश्न मनाने साजिदा और कुछ लड़कियों को साथ लेकर मुंबई की सड़कों पर निकल रहे थे तो घर की पुरानी औरतों ने लड़कियों के बेपर्दा बाहर निकलने पर एतराज़ किया। इस एतराज़ को सुनकर के. ए. अब्बास एहतिजाज से भरपूर लहजे में बोले,

”अगर हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की गु़लामी से आज़ादी हासिल कर सकता है तो मैं इन लड़कियों को बुर्क़े की क़ैद से आज़ाद कराऊँगा।”

कठिनाइयों भरा जीवान

यूपी के शहर मेरठ में 1927 को साजिदा ज़ैदी का जन्म हुआ था। पिता मेरठ के जाने-माने बैरिस्टर थे। उनका निधन उसी समय हो गया था जब साजिदा नौ वर्ष की थीं। इस हादसे के बाद साजिदा का परिवार अलगे बीस बरसों तक कठिन परिस्थितियों का शिकार रहा। पिता की विरासत पर परिवार के लोगों के क़ब्ज़े के कारण उनकी माँ अपने बच्चों के साथ अलीगढ़ और पानीपत जैसे शहरों के बीच नक़्ल-ए-मकानी का दुख झेलती रहीं। कभी वो अलीगढ़ आ जातीं, जब यहां ज़िंदगी और ज़मीन तंग होने लगती तो पानीपत अपने आबाई घर चली जातीं। पानीपत में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के ख़ानवादे से साजिदा का नानिहाली रिश्ता था।

साजिदा के जीवन में एक और मुश्किल तब आई जब वे अभी 17-18 बरस ही की थीं और अलीगढ़ गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती थीं। इस छोटी सी आयु में उनका परिवार उनके विवाह का मन्सूबा बनाने लगा था। ये ख़बर साजिदा के उन तमाम ख़्वाबों पर पानी फेरने वाली थी जो वो अलीगढ़ के हॉस्टल में रह कर बुन रही थीं। परिवार के भावनात्मक दबाव के आगे उनकी कुछ ना चली और कम-उम्री में ही विवाह करा दिया गया।

साजिदा के पति अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे। इसका फ़ायदा साजिदा के लिए यह हुआ कि उन्होंने अलीगढ़ में रह कर अपनी शिक्षा जारी रखी। बाद में वो उच्च शिक्षा के लिए लंदन भी गईं और एजुकेशन में एमफिल किया।

दूसरी महिला लेक्चरर होने का सौभाग्य

साजिदा ने अपने पेशेवर जीवन का आग़ाज़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एजुकेशन डिपार्टमेंट में बतौर लेक्चरर के किया था। बाद में वह विभाग की अध्यक्ष भी रहीं। साजिदा एएमयू में जगह पाने वालीं दूसरी महिला लेक्चरर थीं। सबसे पहली महिला लेक्चरर होने का सौभाग्य भी उन्हीं की बड़ी बहन साबरा ज़ैदी को प्राप्त हुआ था।

आज़ादी के बाद के शुरुआती बरस साजिदा के लिए एएमयू कैंपस में बहुत ख़ास रहे। इस दौर को याद करने का उनके लिए एक ख़ास हवाला ये भी था कि उन्होंने कैंपस के मर्दो को मर्दाना इगोइज़म, तंग-नज़री और महिलाओं के प्रति रुढ़िवादी विचारों से बाहर निकालने का काम किया। वो अपने साथ के लोगों के संग बैठ कर जाम उडेंलतीं और उन्हें समझातीं कि मर्द और औरत के बीच दोस्ती, बाहमी आज़ादी और बराबरी का भी एक रिश्ता हो सकता है। उनका ख़्याल था कि हमारे इंडो-पाक के मर्दों को औरतों से दोस्ताना अंदाज़ में मिलने की आदत ही नहीं है।

शायरी के तिलिस्म-कदे का सफ़र

साजिदा ज़ैदी ने 1958 के आस-पास शायरी शुरू की। उसके बाद वे अपने आख़िरी समय तक शेर कहती रहीं। शायरी के बारे में उनका कहना था कि शायरी मेरे लिए रूह की आज़ादी के समान है। अगर मैं शायरी बंद कर दूँ तो मैं अपनी रूह को जकड़ा हुआ महसूस करूँगी।

अपने भौतिक जीवन की आज़ादी के लिए इतना इसरार करने वाली महिला आख़िर कैसे अपनी रूह की आज़ादी का सौदा कर सकती थी। सो साजिदा शेर कहती रहीं और रूह की आज़ादी का जश्न मनाती रहीं।

साजिदा ने शायरी के साथ उपन्यास और नाटक भी लिखे, पश्चिमी साहित्य के अनुवाद भी किए, मनोविज्ञान जैसे विषय पर उर्दू में किताबें लिखीं। ये सारे काम वो बहुत ख़ामोशी और आत्मसमर्पण के साथ करती रहीं।

साजिदा अदबी महफ़िलों और मुशायरों में भी कम ही शरीक रहती थीं। लेकिन एक मुशायरा उनके जीवन में बहुत ख़ास रहा, उसकी रूदाद उनहोंने अपनी आत्मकथा में विस्तार से लिखी है।

यह उन दिनों की बात है जब उन्होंने शायरी शुरू ही की थी और सिर्फ़ एक काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था। वह लंदन में रह रही थीं। इसी बीच बीबीसी से फ़ोन आया कि आज शाम बुश हाऊस आ जाओ एक ख़ुसूसी शेरी नशिश्त है। साजिदा जब वहां पहुंचीं तो हैरान रह गईं। महफ़िल सिर्फ़ फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, साजिदा ज़ैदी और नून मीम राशिद के लिए सजाई गई थी। श्रोताओं में साक़ी फ़ारूक़ी जैसे दिग्गज शायर मौजूद थे। लंदन में साजिदा के लिए ये पहला अवामी मुशायरा था। वो थोड़ी सहमी हुई थीं लेकिन जैसे ही ग़ज़ल छेड़ी मुशायरा उनके पाले में आगया। अलीगढ़ के श्रोताओं का टोला जो सिर्फ़ हूट करने के इरादे से वहां मौजूद था दाद-ओ-तहसीन के डोंगरे बरसाने लगा। फ़ैज़ ने भी दिल खोल कर दाद दी। साजिदा बताती हैं कि फ़ैज़ की सोहबत में पढ़ा गया ये मुशायरा इतना कामयाब रहा कि इसके बाद उन्हें कई महत्वपूर्ण साहित्यिक जलसों में मदऊ किया गया।

महमूद अयाज़ और इश्क़ की आग

एक और अदबी महफ़िल की याद साजिदा ज़ैदी के ज़हन में हमेशा बाक़ी रही। वो 1971 की जनवरी की एक सर्द शाम थी जब साजिदा बैंगलोर में हुई ऑल इंडिया साईंस कांग्रेस में अपना पेपर पढ़ कर कर्नाटक सरकार की तरफ़ से दिए गए आलीशान डिनर में शरीक होने पहुंची थीं। हॉल में हज़ारों लोग जमा थे। एक अजनबी किसी तरह उन तक पहुंचा और उनके हाथ में काग़ज़ का एक पुर्ज़ा थमा कर चला गया। जिस पर महमूद अयाज़ का नाम और फ़ोन नंबर लिखा था।

साजिदा महमूद अयाज़ और उनकी साहित्यिक सरगर्मियों से किसी हद तक परिचित थीं। डिनर के बाद जब उन्होंने दिए गए नंबर पर कॉल की तो महमूद अयाज़ ने मुलाक़ात की फ़र्माइश की। और फिर कुछ ही समय बाद दोनों बैंगलोर के एक कैफ़िटेरिया में रात-भर बातें करने के लिए जा बैठे। जितने दिन साजिदा बैंगलोर में रहीं महमूद अयाज़ हर शाम उनसे मिलने आजाते।

साजिदा को अंदाज़ा भी नहीं था कि बैंगलोर के एक अदीब से होने वाली ये मुलाक़ातें उन्हें धीरे-धीरे इश्क़ की आग में धकेल रही हैं।

साजिदा ने इज़हार-ए-इश्क़ के मरहले पर शायराना अंदाज़ में होने वाली बातचीत की तस्वीर पेश करते हुए लिखा है,

“एक शाम गुफ़्तगू के दरमियान महमूद अयाज़ ने कहा, “साजिदा तुम्हें अख़्तर-उल-ईमान की वो नज़्म याद है…

तुम्हारे लहजे में जो गर्मी-ओ-हलावत है

उसे भला सा कोई नाम दो, वफ़ा की जगह

ग़नीम-ए-नूर का हमला कहो अंधेरों पर

दयार-ए-दर्द में आमद कहो मसीहा की

इसके आगे बताओ क्या है?” महमूद अयाज़ ने कहा,

“इस इल्तिहाब में, इस सुर्मगीं उजाले में

मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नज़र नहीं आता”

मैंने आहिस्ता से कहा।

महमूद अयाज़ ने भी दुहराया,

“मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नज़र नहीं आता

मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नज़र नहीं आता”

NEWSLETTER

Enter your email address to follow this blog and receive notification of new posts.