ये चराग़ बुझ रहे हैं

आज की रात बचेंगे तो सहर देखेंगे

तीर-ए-नज़र देखेंगे, ज़ख्म-ए-जिगर देखेंगे

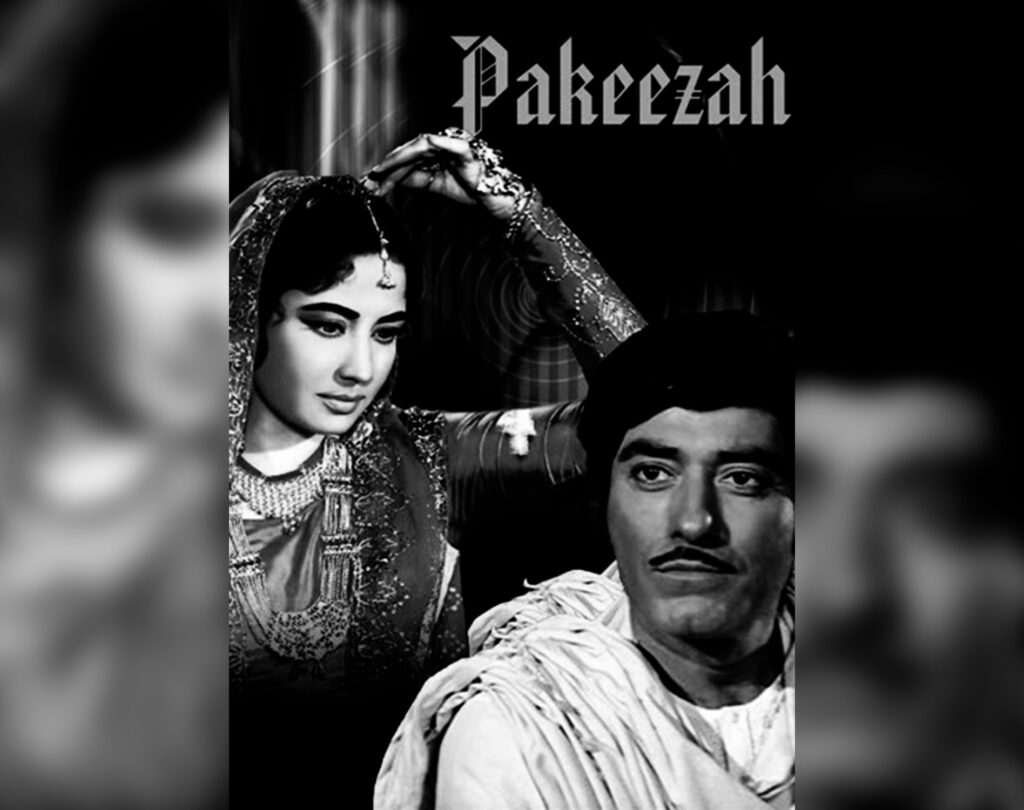

पाकीज़ा (1972)

प्रेम और मृत्यु का एहसास कमाल अमरोही की रचनात्मकता से खत्म नहीं होता। ‘पाकीज़ा’ भले एक सोशल ड्रामा हो, पूरी फिल्म में एक किस्म की उदासी और खालीपन नजर आता है। यह उदासी दरअसल उनके पुश्तैनी घर अमरोहा के आसपास भी बिखरी नजर आती है। ‘पाकीज़ा’ में दिखाया गया सलीम (राजकुमार) का घर हूबहू कमाल अमरोहा वाले पुश्तैनी मकान जैसा है: खुले आंगन में निवाड़ वाले पलंग, बरामदा और वहीं पर सोते और खाना खाते परिवार के लोग पुरानी जमीदारों की हवेलियों को याद दिलाते हैं। अमरोहा के आसपास ऊंचे टीले और उजाड़ कब्रिस्तान का भी कमाल अमरोही ने ‘पाकीज़ा’ में इस्तेमाल किया है, जो एक खास वातावरण रचते हैं. इस फिल्म में साहेब जान (मीना कुमारी) का प्रेम एक छटपटाहट बनकर उभरता है। यह उसकी अपनी जिंदगी के प्रति गहरे असंतोष को भी दर्शाता है, जो फिल्म में उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है और प्रेम इस दुनिया से परे की कोई चीज बन जाती है।

फिल्म में जब मीना कुमारी राजकुमार से कहती है, “आप आ गए और आप की दिल की ध़डकनों ने मुझे कहने भी नहीं दिया कि मैं एक तवायफ हूं…” तो पूरा शॉट फ्रीज हो जाता है। इसके तुरंत बाद शायद हिंदी सिनेमा के सबसे रोमांटिग गीतों में एक एक “चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो” शुरू होता है। यह एक पूरी सीक्वेंस है: तवायफ होने की सच्चाई के आगे राजकुमार के रूमानी प्रेम का चटख जाना, शॉट फ्रीज होना और फिर रूमानियत का चरम, जो इस दुनिया के पार जाने की बात करता है। यह गीत भी अपने फिल्मांकन में अमूर्तन की तरफ बढ़ता है। गीत के दौरान सिर्फ आकाश में टिमटिमाते सितारे, पानी में चांद की झिलमिलाती रोशनी, स्थिर फ्रेम में टहलती नौका की पाल जैसे चंद लंबे-लंबे शॉट्स हैं। “आओ खो जाए सितारों में कहीं, छोड़ दें आद ये दुनिया-ये जमीं…” जब ये पंक्तियां गूंजती हैं तो जर्जर हो रहे सामंती ढांचे के भीतर तीखे रूमानी विद्रोही को ही अभिव्यक्ति करती है। यह रूमानी फिल्म के उत्तरार्ध में एक सोशल रेबेल में बदल जाता है, जब निकाह के दृश्य में पार्श्व में गूंजती अश्लील फब्तियों के बीच राजकुमार उसे ‘पाकीज़ा’ नाम देते हैं।

फिल्म ‘पाकीज़ा’ जैसे साहिब जान की एक अनवरत यात्रा है। शायद इसीलिए फिल्म में रेलगाड़ी का कई जगह इस्तेमाल हुआ है। ट्रेन में ही साहिब जान और सलीम की पहली मुलाकात होती है। इसके बाद रेल की सीटी जैसे साहिब जान की छटपटाहट का प्रतीक बन जाती है। रेलगाड़ी की आवाज उसे पहली बार किसी की सच्ची चाहत के एहसास की याद ही नहीं दिलाती, अपने आसापास के घुटन भरे महौल से कहीं दूर लेकर जाने का वादा भी करती है। बाद में भी दोबारा वह रेल की पटरियों में फंसी सलीम से मिलती है। फिल्म में साहेब जान भागती रहती है, मगर उसे अपने भाग्य से छुटकारा नहीं मिलना है। फिल्म के आखिरी हिस्से में उसका संवाद इस पूरी छटपटाहट को अभिव्यक्ति करता है, ‘सलीम, तुम जहां कहीं भी मुझे ले जाओगे मेरी बदनामी मुझे ढूंढ ही लेगी, मेरा यह दुश्मन आसमान कहीं खत्म नहीं होगा…’’ या फिर जब दोनों ट्रेन में मिलते हैं तो साहेब जान कहती हैं, “न जाने मैं कहां भटकती फिरती हूं, मुझे कुछ होश नहीं, आप-ही-आप कभी मुझे आप मिल जाते है, कभी बिछड़ जाते हैं…”

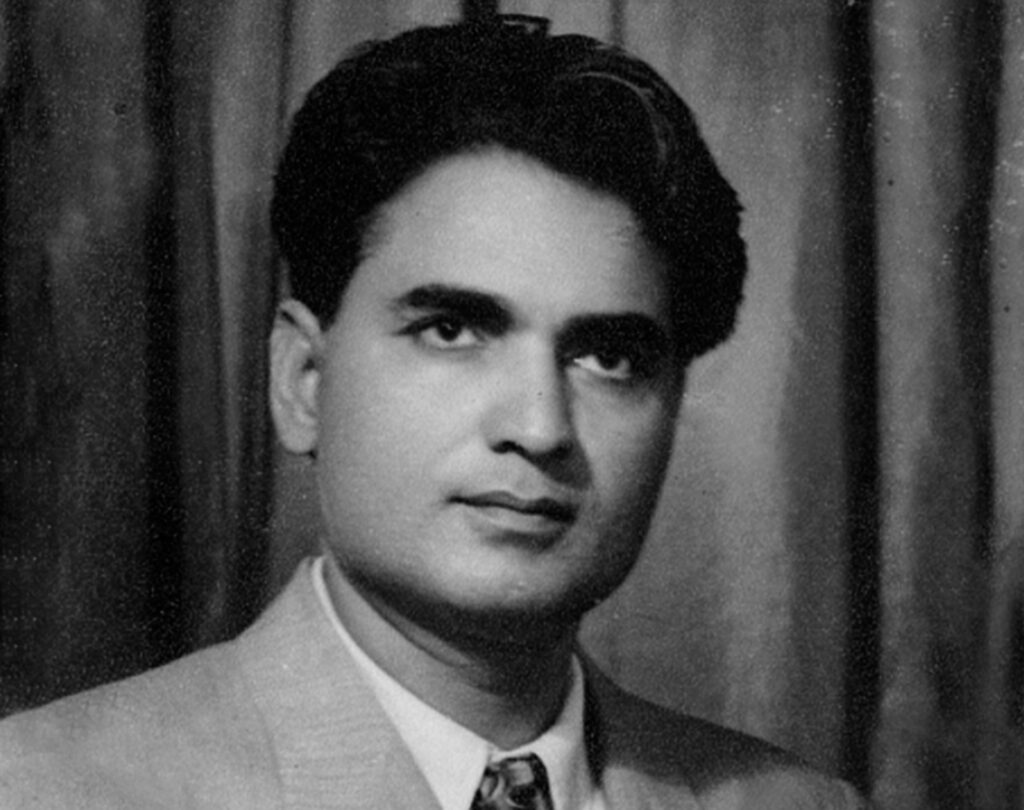

यह तो तय था कि कमाल के भीतर अपनी रूमानी कल्पनाएं स्क्रीन पर उतारने की अद्भुत क्षमता थी। उनके फिल्म बनाने के तरीके में बाकी कलाओं का बहुत असर है। हर शॉट मानो किसी पेंटिंग के फ्रेम की तरह सधा था। उनमें एक संगीत जैसी रिदम और लय दिखती है। वे अपनी फिल्मों के माध्यम से एक शायरी रचते थे। यह शायरी दरअसल एक ख्याल होता था। यह ख्याल दृश्य, फ्रेम का कथ्य या मोंताज बनकर आता था। ‘पाकीज़ा’ में बार बार ट्रेन का गुजरना और उसकी लंबी सीटी, ‘मौसम है आशिकाना…’ और ‘चलो दिलदार चलो…’ का फिल्मांकन, ‘दायरा’ में नायक के लिखे खत का हवा के साथ मीना कुमारी के पैरों के पीछे-पीछे भकटना और ‘महल’ में मीना कुमारी की रहस्य में डूबी हुई सुंदरता उनके इस अंदाज को बयान करती हैं।

‘पाकीज़ा’ कमाल अमरोही की पहली रंगीन और सिनेमास्कोप फिल्म थी, मगर यहां भी इच्छा प्रेम और अवसाद के शेड्स हैं। इससे पहले ‘दायरा’ में ये शेड्स ज्यादा गहरे होकर सामने आए थे। दिलचस्प बात यह कि कमाल अमरोही का रोमांटिसिज्म उर्दू शायरी की रूमानियत के ज्यादा करीब नजर नहीं आता, हालांकि वे अपने संवादों में शायराना उर्दू की ‘विट’ का इस्तेमाल करते थे, मगर बतौर निर्देशक वे अंग्रेजी कविता में शेले और कीट्स के ज्यादा करीब लगते हैं, जहां सौंदर्य, प्रेम और मृत्यु एक-दूसरे में घुल मिल जाते हैं।

‘पाकीज़ा’ बनने में 14 साल लग गए। इसी फिल्म के बाद से कमाल अमरोही की पहचान एक परफेक्शनिस्ट फिल्म डायरेक्टर की बनी। सनक की हद तक छूते हुए इस परफेक्शनिज्म के बारे में ‘पाकीज़ा’ से जुड़े कई दिलचस्प किस्से हैं। कमाल अमरोही की आदत थी, अपनी डायरी में नोट्स लेने की। एक बार वे कार से ऊटी जा रहे थे। पौ फट रही थी। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा और अपनी डायरी में नोट किया, ‘माइल स्टोन के पास अगर सुबह के वक्त कैमरा रखें तो यह खूबसूरत स्काई लाईन मिलेगी’। फिल्म ‘पाकीज़ा’ के गीत ‘मौसम है आशिकाना…’ का फिल्मांकन करते वक्त वे इसी स्काई लाइन की तलाश में पहुंचे, मगर वह खूबसूरती नहीं मिली जैसी वह चाहते थे। वे हर रोज आते रहे और आठवें दिन उन्हें अपने मुताबिक दृश्य मिला, जिसको उन्होंने कैमरे में उतार लिया। वे कोई पेशेवर तकनीकी जानकार नहीं थे मगर फिल्म ‘पाकीज़ा’ में एक सेट का तिरछा होना और कुछ दृश्यों का आउट ऑफ फोकस होना उन्होंने पकड़ लिया। ‘पाकीज़ा’ में एक दृश्य में उन्होंने असली इत्र का इस्तेमाल किया तो कुछ लोगों ने मजाक में कहा, ‘क्या दर्शकों को इसकी खुश्बू आएगी’? तो कमाल का जवाब था, ‘नहीं, लेकिन वे मेरे अभिनेता के चेहरे पर असली इत्र की खुश्बू से आने वाला वास्तविक एक्सप्रेशन देखेंगे…’। यह सारा किस्सा बयान करते हैं उनके बेटे ताजदार अमरोही। ओवर परफेक्शन की सनक के चलने कमाल अमरोही मानों एक जीवित किवदंती बन गए थे।

कमाल अमरोही के निर्देशन में इस किस्म की बारीकियों का सबसे बड़ा उदाहरण ‘पाकीज़ा’ फिल्म ही है। यतींद्र मिश्र अपनी किताब ‘हमसफर’ (2013, पेंगुइन बुक्स इंडिया) में जब ‘पाकीज़ा’ के गीतों का जिक्र करते हैं तो यह भी बताते हैं कि किस तरह कमाल अमरोही और गुलाम मुहम्मद ने फिल्म के संगीत की प्रमाणिकता को भी बरकरार रखा। वे लिखते हैं, “गुलाम मुहम्मद ने इस फिल्म के संगीत को रचते समय जिस तरह मुजरा गीतों के लिए ठुमरी, दादरा और ग़ज़ल का चुनाव किया है, वह सर्वथा उपयुक्त लगता है। हम जानते ही हैं कि महफिलों के संगीत के लिए मुजरा गीतों को दादरा और ठुमरी के ही बोलों पर ही बांधा जाता था।” वे आगे लिखते हैं, “फिल्म में पार्श्व संगीत की तरह इस्तेमाल की गई तीन ऐसी पारंपरिक बंदिशें भी थीं, जिनकी चर्चा के बगैर पाकीज़ा का पूरा सांगीतिक विन्यास कहीं अधूरा लगता है। ये पारंपरिक रचनाएं राजकुमारी, परवीन सुलताना और वाणी जयराम की आवाजों में रिकार्ड की गई थीं। राजकुमारी के द्वारा गाया हुआ ‘नजरिया की मारी, मरी मोरी गुइयां’ एक बेहद सुंदर पारंपरिक ढंग की दादरे की बंदिश थी।” 3 इसी तरह ताज़दार अमरोही बातचीत के दौरान बताते हैं कि किस तरह अलग-अलग गानों के फिल्मांकन में कमाल अमरोही ने एक तवायफ के जीवन के अलग-अलग स्टेप्स बना कुछ कहे बयान कर दिए हैं। ‘इन्हीं लोगों ने…’ गीत मीना कुमारी तवायफों के बाजार में गाती हैं, तो ‘ठांणे रहियो, ओ बाकें यार…’ में कुछ खास लोगों के लिए महफिल सजती है और ‘चलते-चलते यूंही कोई मिल गया था…’ सिर्फ ठेकेदार के लिए। फिल्म में ऐसे न जाने कितने संवाद, कितने दृश्य हैं- जिन पर चर्चा की जा सकती है, मगर कमाल अमरोही की बुनियादी सोच का अंदाजा देने के लिए यहां एक उदाहरण ही काफी है। इस लंबी, भव्य और नाटकीय फिल्म के अंतिम दृश्य में मीना कुमारी की डोली उसी कोठे से उठती है, जहां हम फिल्म के आरंभ में उसे ‘इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा…’ गाते हुए देखते हैं, मगर फिल्म में जब साहेब जान को लेकर बारात वापस लौट रही होती है, तो कोठे की मेहराब से उस जाती हुई बारात को खामोशी से देखती एक लड़की नजर आती है। बताते हैं कि एडिटिंग के वक्त इस शॉट को निकाल दिया गया। उनके बेटे ताजदार अमरोही इस पूरे किस्से को बताते हैं, ‘बाबा ने उस वक्त पूछा कि वह लड़की कहां गई?’ यह फिल्म का सबसे अहम शॉट है। असल में तो यही मेरी ‘पाकीज़ा’ है। लोगों ने कहा- मगर आपकी इस सोच को समझेगा कौन? उन्होंने कहा- कोई न समझे, लेकिन अगर किसी एक के भी समझ में आ गई तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी।

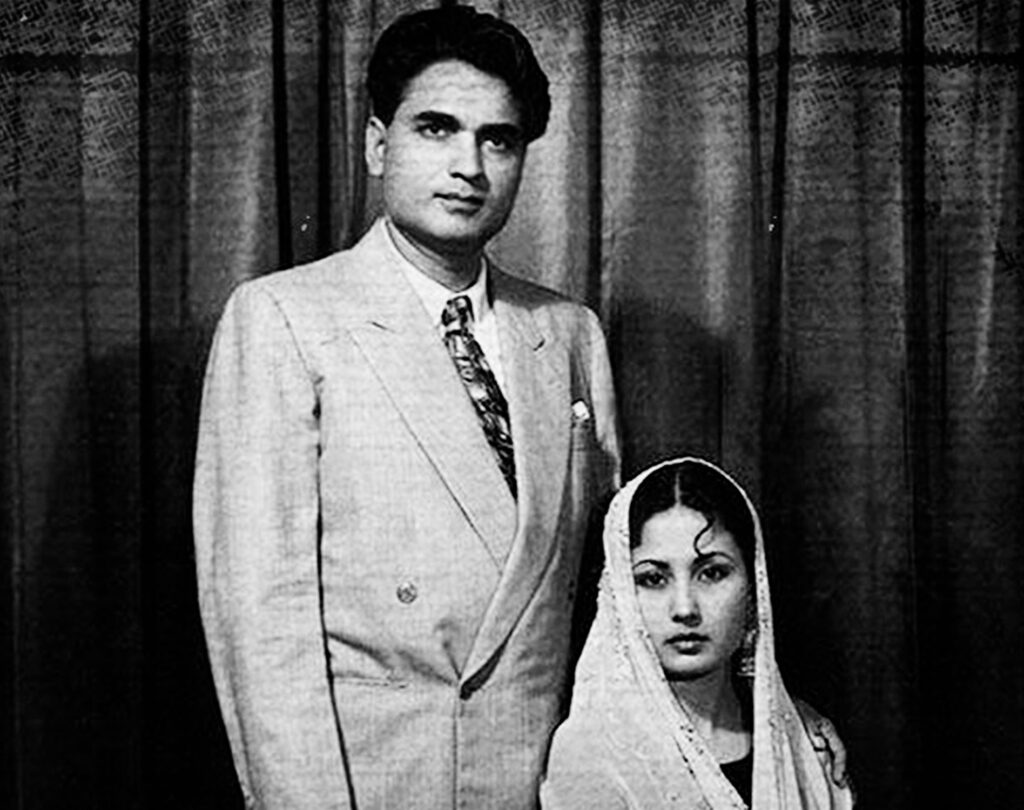

‘पाकीज़ा’ फिल्म के निर्माण के दौरान कमाल के जीवन में एक समानांतर त्रासदी चलती रही। यह कमाल के जीवन का एक स्याह पहलू है, जिसने बतौर निर्देशक उनकी साख को काफी नुकसान पहुंचाया। बताया जाता है कि कमाल अमरोही जब ‘पाकीज़ा’ बना रहे थे, तब बुरी तरह आर्थिक संकट में फंस गए थे। उस वक्त मीना ने अपनी सारी जमापूंजी देकर कमाल को फिल्म आगे बढ़ाने में मदद की। इसके बावजूद यह फिल्मा बनने के दौरान दोनों के संबंध लगातार खराब होते चले गए। संबंध इतने बिगड़ गए कि नौबत तलाक तक पहुंच गई थी। जनसत्ता के एक आलेख में मीना कुमारी के उस गर्दिश भरे दौर की चर्चा करते हुए लिखा गया है, ‘पैसे भी नहीं थे। शौहर भी नहीं। नींद-चैन गायब हो गया। कई बीमारियों ने शरीर में डेरा जमा लिया। मीना कुमारी इतनी बीमार हो गईं कि उनका इलाज कर रहे डॉक्टिर ने सलाह दी कि नींद लाने के लिए एक पेग ब्रांडी पिया करें। डॉक्टेर की यह सलाह भारी पड़ी। एक पेग, दो, तीन और चार होता गया। मीना कुमारी को शराब की लत लग गई। इस बीच ‘पाकीज़ा’ का निर्माण भी रुक गया। ‘पाकीज़ा’ कमाल अमरोही की महत्वााकांक्षी फिल्मर थी, पर वह इसे आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। सालों बाद सुनील दत्त’ और नर्गिस ने इसकी शूटिंग शुरू करवाई। इस बहाने तलाक के बाद पहली बार कमाल और मीना की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में मीना कुमारी कमाल का हाथ पकड़ कर खूब रोई थीं।

‘पाकीज़ा’ की शूटिंग दोबारा शुरू हुई। उनकी बीमारी की वजह से बहुत से दृश्यों को बॉडी डबल की मदद लेनी पड़ी। कई सालों के उतार चढ़ाव के बाद बाद 4 फरवरी, 1972 को ‘पाकीज़ा’ पर्दे पर आई। फिल्म को रिलीज होने के साथ ही फ्लाप माना गया। यहां तक कि समीक्षकों को भी यह फिल्म कुछ खास पसंद नहीं आई। फिल्म रिलीज होने के साथ ही मीना कुमारी की हालत और बिगड़ने लगी थी। हालांकि बीमारी की हालत में भी उन्होंने काम नहीं छोड़ा था। फिल्म रिलीज होने के कुछ ही हफ्ते बाद 31 मार्च 1972 को लिवर सिरोसिस ने मीना कुमारी की जान ले ली। इधर फिल्म की लोकप्रियता रफ्तार पकड़ने लगी और वह उस साल की सबसे सफल फिल्म साबित हुई। वक्त बीतने के साथ इसकी लोकप्रियता कम नहीं हुई बल्कि और परवान चढ़ी। ‘द इंडिपेंडेंट’ में कुलदीप सिंह लिखते हैं कि जब इस फिल्म का दूरदर्शन पर अमृतसर से प्रसारण हुआ तो इसके सिगनल लाहौर तक पहुंचने के कारण वहाँ फिल्म देखने के लिए मीलों चलकर आए हजारों लोगों का जमघट लग गया था और शहर के हर चौराहे पर रखे टीवी के सामने फिल्म को देखने आए लोगों की भीड़ जमा हो गई।

To be continue….

NEWSLETTER

Enter your email address to follow this blog and receive notification of new posts.