फ़हमीदा रियाज़: जिनके शब्द ‘सभ्य समाज’ को तीर की तरह चुभते थे

फ़हमीदा रियाज़ का शुमार उर्दू की उन गिनी-चुनी महिला कवियों में किया जाता है जो ज़िंदगी-भर अपनी शायरी को हथियार बना कर समाज की दक़यानूसी सोच और औरत के बारे में उसके ज़ालिमाना रवैय्ये के ख़िलाफ़ लड़ती रहीं।

1967 में अपने पहले काव्य संग्रह ‘पत्थर की ज़बान’ की इशाअत से लेकर 2018 में हुए अपने निधन तक उन्होंने मुसलसल अपनी इस लड़ाई को जारी रखा।

फ़हमीदा रियाज़ के लिए राजनीति, धर्म, और समाज में जमे हुए दक़यानूसी ढाँचे के साथ ये पैकार बहुत कठिनाइयों भरी साबित हुई। उनके ख़िलाफ़ दर्जनों मुक़द्दमे दायर किए गए, फ़ह्हाशी के इल्ज़ाम लगे। जनरल ज़ियाउल हक़ के शासन काल में उन पर ज़मीन इस क़दर तंग की गई कि उन्हें पाकिस्तान से भाग कर हिंदुस्तान में सियासी पनाह ढूंढनी पड़ी। ज़ियाउल हक़ के निधन के बाद वो वापस पाकिस्तान लौट सकीं।

उन्हीं दिनों हिंदुस्तान में रहते हुए उन्होंने महसूस किया कि दोनों मुल्क अतिवाद और कट्टरता के रास्ते पर एक ही सम्त में बढ़े चले जा रहे हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने अपनी बहू चर्चित कविता ‘तुम बिल्कुल हम जैसे निकले’ लिखी। जो दोनों मुल्कों पर एक करारा तंज़ था।

फ़हमीदा रियाज़ का जन्म 28 जुलाई 1946 को हिंदुस्तान के शहर मेरठ में हुआ। उनके पिता रियाज़ुद्दीन जिनका निधन फ़हमीदा के बचपन में ही हो गया था एक शिक्षाविद के तौर पर जाने जाते थे। फ़हमीदा का ख़ानदान विभाजन के बाद लाहौर चला आया। यहीं रह कर फ़हमीदा ने अपनी आरंभिक शिक्षा प्राप्त की और हैदराबाद सिंध के गवर्नमेंट गर्लज़ कॉलेज से बी۔ए किया।

1967 मैं वो लंदन चली गईं और बीबीसी उर्दू में अपनी सेवाएं दीं। लंदन में रहते हुए उन्होंने शादी की और एक बच्चे की माँ भी बनीं। लेकिन उनका विवाहित जीवन बहुत जल्दी बिखर गया। 1972 में वो वापस पाकिस्तान चली आईं और यहां अपनी दूसरी शादी से पहले कई साल तक एक मुतल्लक़ा मुलाज़मत-पेशा औरत की ज़िंदगी गुज़ारी।

फ़हमीदा की ज़िंदगी में आ रहे इन उतार-चढ़ाव और उथल-पुथल के तमाम नुक़ूश उनकी इस दौर की कवीताओं में मिलते हैं। ‘आर्ज़ूमंदी, मामता, इज़दवाजी मुहब्बत, जैसी कविताएं उनके ऐसे रोज़नामचे की तरह नज़र आती हैं जिसमें वो ख़ुद पर गुज़र रहे हर रोज़ के जीवन के नक़्श उतार रही हूँ। ये नक़्श बहुत तीखे, डरावने और विचलित कर देने वाले हैं।

फ़हमीदा रियाज़ ने बहुत कम उम्र से ही लिखना शुरू कर दिया था। पन्द्रह बरस की उम्र में उनकी नज़्में अहमद नदीम क़ासमी की सर्वश्रेष्ठ समझी जाने वाली साहित्यिक पत्रिका ‘फ़ुनून’ में प्रकाशित होने लगीं थीं। अहमद नदीम क़ासमी ने इन कविताओं को पढ़ कर इस नौजवान शायरा की अज़मत का अंदाज़ लगा लिया था और इसका हौसला बढ़ाने के लिए ना सिर्फ़ उसे अपनी पत्रिका में जगह दी बल्कि उस की प्रसंशा भी की। लेकिन क़ासमी को ये अंदाज़ा शायद ही रहा हो कि जिस शायरा की वो प्रशंसा कर रहे हैं वो बीसवीं सदी के चंद एक बेहतरीन लिखने वालों में गिनी जाएगी।

ग़ज़ल से दूरी

फ़हमीदा रियाज़ का पहला काव्य संग्रह ‘पत्थर की ज़बान’ 21 बरस की आयु में प्रकाशित हुआ। इसमें शामिल तमाम कविताएं उनके कॉलेज के समय की कही हुई हैं। इस संग्रह की प्रस्तावना में उन्होंने लिखा था,

“जब तक कोई कविता उन्हें ख़ुद ही मजबूर ना कर दे कि वो उसे लिखें तब तक वो कोई कविता नहीं लिखेंगी। मैंने ग़ज़ल इसलिए नहीं लिखी कि मैं रदीफ़ और क़ाफ़िए की ख़ातिर शेर नहीं कहना चाहतीं”

फ़हमीदा रियाज़ की यही सोच थी जिसने आरंभ से ही उन्हें दूसरे कवियों और कवित्रियों से अलग बनाए रखा। वो ग़ज़ल की विधा में की जाने वाली फ़ार्मूला-बाज़ क़िस्म की शायरी से दूर रहीं। ज़ायक़ा बदलने के लिए कुछ ग़ज़लें कहीं भी तो उन पर भी अपनी फ़िक्र की छाप छोड़ी।

ग़ज़ल का एक शेर देखिए;

किस से अब आरज़ू-ए-वस्ल करें

इस ख़राबे में कोई मर्द कहाँ

फ़हमीदा नहीं चाहती थीं कि जो कुछ वो कहना चाहती हैं क़ाफ़िये और रदीफ़ उसके आड़े आएं। वो बहुत साफ़ और बे-बाक अंदाज़ में मज़हब, समाज और सियासत की फैलाई हुई खुराफ़ातों और औरत के तईं समाज के आमिराना रवैय्ये के ख़िलाफ़ बात करने की ख़्वाहाँ थीं।

औरत के अधिकार की अलमबरदार शायरा

फ़हमीदा रियाज़ ने अपने पहले काव्य संग्रह के प्रकाशित होते ही उर्दू के साहित्यिक समाज को चौंका दिया था। उर्दू में पहली बार किसी औरत की तरफ़ से इस क़िस्म की रूमानी और औरत की सेक्सुअल डिज़ायर पर मबनी कविताएं वजूद में आई थीं। लेकिन दूसरे काव्य संग्रह ‘बदन-दरीदा’ (फटा हुआ जिस्म के) ज़रिए फ़हमीदा रियाज़ ने एक और जस्त लगाई। ये जस्त इतनी आगे की और इतनी अनपेक्षित थी कि ख़ुद फ़हमीदा रियाज़ के प्रशंसकों के लिए उसे सहन करना मुश्किल हो गया। और इस किताब पर हर तरफ़ से आपत्तियां आने लगीं।

औरत की कामुकता, उसके जिन्सी वजूद, बदन की ख़ाहिशात और इशक़ के नाम पर उसके साथ खेले जाने वाले खेल के ख़िलाफ़ एहतिजाज जैसे विषयों पर आधारित ये कविताएं उर्दू समाज के लिए नई थीं। इससे पहले सिर्फ़ इस्मत चुग़्ताई ने अपनी कहानियों में औरत के जिन्सी तजरबात को हैरान कर देने वाली साफ़-गोई से लिखा था।

फ़हमीदा रियाज़ को इस्मत के साथ उर्दू समाज के व्यवहार का भी पूरा अंदाज़ा था और वो जानती थीं कि ‘बदन-दरीदा’ का प्रकाशन उनके लिए कितनी कठिनाइयों भरा साबित होगा। उन्होंने ‘बदन-दरीदा’ के दीबाचे में अपनी इन चिंताओं और इरादों को ये लिख कर ज़ाहिर किया था,

“कारगाह-ए-हस्ती में किसी हस्सास ज़ी-रूह पर वो मुक़ाम नहीं आया होगा जब उसने ख़ुद को मक़तल के दरवाज़े पर ना पाया हो। जब उसे अपने वजूद की क़ीमत नकद-ए-जाँ से ना चुकानी पड़ी हो। लेकिन जब जान से गुज़रना ही ठहरा तो सर झुका कर क्यों जाएं। क्यों ना उस मक़तल को रज़्म-गाह बना दें। आख़िरी सांस तक जंग करें। सो मैंने भी अपनी गर्दन झुकी हुई नहीं पाई।

मेरी नज़्में जो आपके सामने हैं एक रजज़ हैं जिन्हें बुलंद आवाज़ से पढ़ती हुई में अपने मक़तल से गुज़री। इस लिहाज़ से ‘बदन-दरीदा’ एक रज़मीया है।”

फ़हमीदा रियाज़ का ये भी मानना था कि;

”ये आपत्तियां इसलिए ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि में एक औरत हूँ और औरत की तरफ़ से मर्दों का समाज इस तरह की बातें सुनना गवारा नहीं करता। अभी हमारे समाज को बहुत आगे जाना है और औरत को एक इन्सान ही नहीं बल्कि एक मुकम्मल इन्सान की तरह स्वीकार करना है। उसके दिमाग़ के साथ भी और उसके जिस्म के साथ भी। अभी तो ये हालत है कि उर्दू वाले मुझे गर्दन-ज़दनी क़रार दे चुके हैं। लेकिन तनाज़ा से नहीं डरना चाहीए वर्ना इन्सानी सोच कभी भी एक क़दम आगे नहीं बढ़ सकेगी ।”

‘क्या तुम पूरा चाँद ना देखोगे’

फ़हमीदा रियाज़ ने अपने पहले काव्य संग्रह के प्रकाशन के समय ही ये कह दिया था कि “वो कोई कविता जब तक नहीं लिखेंगी जब तक कि वो कविता उन्हें लिखने के लिए मजबूर ना करे।” ये मजबूरियाँ उनके सामने हमेशा आती रहीं। कभी औरतों पर हो रहे ज़ुलम और मसाइब को देखकर कभी सियासत और सत्ता की मन-मानियों और अवाम की बदहाली को देखकर।

पाकिस्तान से अपनी जिला-वतनी के समय में फ़हमीदा रियाज़ ने हिंदुस्तान में रह कर ज़ियाउल हक़ की तानाशाही के ख़िलाफ़ एहतिजाज और बग़ावत की सबसे ज़्यादा सख़्त शायरी लिखी। यहां रह कर उनका काव्य संग्रह ‘क्या तुम पूरा चाँद ना देखोगे प्रकाशित हुआ। विख्यात पाकिस्तानी कथाकार और आलोचक फ़तह मुहम्मद मलिक इस किताब के बारे में लिखते हैं,

“पाँच तवील अबवाब और एक ‘आख़िरी गीत’ पर मुश्तमिल ये किताब ज़ियाउल हक़ के दौर-ए-आमिरीयत में वतन के बाशिंदों पर बे-तहाशा ढाए गए मज़ालिम की शेअरी दस्तावेज़ है। हमारे यहाँ इस जुर्रत-ओ-एतमाद के साथ किसी और शख़्स ने बाग़ियाना शायरी नहीं की। बग़ावत का ये हौसला उस रुहानी एहसास का करिश्मा है जो फ़हमीदा रियाज़ की शायरी में ज़िंदगी की तारीकियों में नूर की किरनें बन कर यहां-वहां चमक उठता है।”

ज़िया का दौर फ़हमीदा रियाज़ पर बहुत सख़्त गुज़रा। उन्होंने प्रगतिशील विचारों को आम करने वाली पत्रिका ‘आवाज़’ जारी की, जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में इस पत्रिका पर भी हुकूमत का ग़ुस्सा बरसा और फिर सरकारी पाबंदियों का शिकार हुई।

तसव्वुफ़ से लगाव, सूफ़ी कलाम का अनुवाद

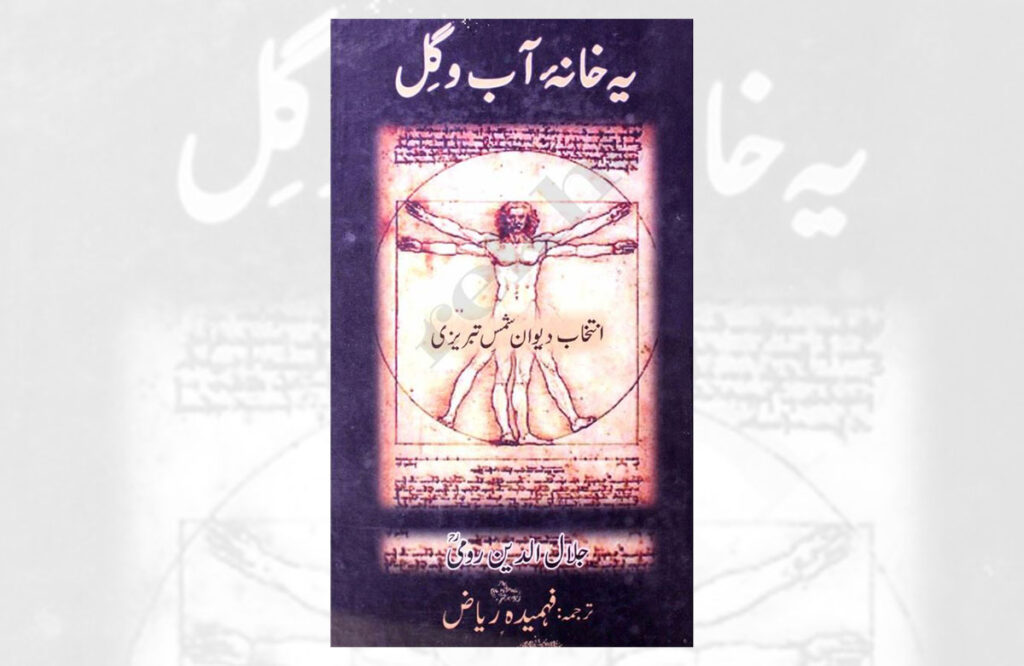

फ़हमीदा रियाज़ के व्यक्तित्व का एक और पहलू ऐसा है जो उन्हें अपनी तरह की वाहिद शायरा और लेखिका के तौर पर सामने लाता है। अपने कॉलेज के दिनों से ही उनका झुकाव बाएं बाज़ू की प्रगतिशील सोच की तरफ़ रहा। एक फ़अआल मार्क्सवादी के तौर पर उन्होंने जीवन बिताया। लेकिन इसी के साथ ना सिर्फ तसव्वुफ़ और सूफ़ी शायरी में उनकी दिलचस्पी रही बल्कि उन्होंने ख़्वाजा फ़रीदुद्दीन अत्तार, जलालुद्दीन रूमी, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई, शेख़ अयाज़, शेख़ सादी शीराज़ी के सूफ़ी कलाम का उर्दू अनुवाद किया।

उर्दू वालों से शिकायत

फ़हमीदा रियाज़ को इस बात की भी हमेशा शिकायत रही कि बड़े-बड़े उर्दू वाले उनका नाम तक नहीं लेना चाहते। एक गुफ़्तगु में उन्होंने कहा,

“ये सब मुझ पर लिखने से ख़ौफ़ज़दा रहते हैं, चूँकि जो मैंने लिखा, वो मुतनाज़ा (विवादास्पद) था और ये लोग किसी तनाज़े में नहीं पड़ना चाहते थे। जमील जालबी तक ने कहीं मेरा तज़किरा नहीं किया। जैसे कि मैं वजूद ही नहीं रखती, हालाँकि मैं तो बरसों से लिख रही हूँ।”

72 साला सफ़र-ए-ज़िंदगी

1946 को जिनमीं फ़हमीदा रियाज़ 2018 में इस दुनिया से रुख़सत हो गईं। अपने इस बहत्तर साला सफ़र में उन्होंने इतना कुछ किया और इतना कुछ यादगार छोड़ा कि लोगों को ये सब करने के लिए कई जीवन दरकार होते हैं। एक मुख़तसर अलालत के बाद वो इस दुनिया से चली गईं लेकिन उनका कहा और लिखा आज भी वैसा ही तर-ओ-ताज़ा है और उनके प्रतिद्वंदियों के लिए वैसा ही ख़तरनाक है जैसा अपने लिखे जाने के समय में था।

पाकिस्तान की प्रसिद्ध लेखिका और कॉलम लेखक आमना मुफ़्ती ने फ़हमीदा रियाज़ को उनके निधन के बाद याद करते हुए लिखा था,

”बहत्तर साल के इस वक़फ़े में रौशन आँखों, खड़ी नाक और घुंगराले बालों वाली इस औरत ने दुनिया को नाकों चने चबवाए रखे। ये औरत ना कोई मुजाहिद थी, ना किसी बड़ी ताक़त की जासूस, ना उसके पास तीर थे ना तुफ़ंग। आपके मेरे जैसे दो हाथ, दो पांव और दस उंगलियां, जिनमें से तीन उंगलियों में क़लम पकड़ के वो लिखती चली जाती थी और उसके लफ़्ज़ों के तेज़ाब से बड़ी बड़ी मूंछों वाले मर्दों और माल-ओ-मनाल वाले बादशाहों के महलों के मीनार गलना शुरू हो जाते थे और उनके रोअब की जा’ली दीवारों में ऐसी दराड़ें पड़ती थीं कि वो कचकचा के इस औरत पे हमला-आवर होते थे।”

NEWSLETTER

Enter your email address to follow this blog and receive notification of new posts.