मजरूह सुल्तानपुरी : जिन्हें जिगर मोरादाबादी ने फ़िल्मों में लिखने के लिए राज़ी किया

हम हैं मता-ए-कूचा-ओ-बाज़ार की तरह

उठती है हर निगाह ख़रीदार की तरह

सन् 1970 में ‘दस्तक’ के नाम से एक फ़िल्म आई थी, जिसका निर्देशन राजेंदर सिंह ‘बेदी’ ने किया था। उसी फ़िल्म में मशहूर शायर मजरूह सुल्तानपुरी साहब की इस ग़ज़ल का इस्तेमाल किया गया था। मजरूह सुल्तानपुरी हिंदी सिनेमा के उन शायरों-गीतकारों में हैं, जो अपने फ़न के साथ-साथ अपने वक़्त को लेकर भी बेहद संजीदा थे। ज़बान के एतबार से भी और तहज़ीब के एतबार से भी, उन्होंने ऐसे गीत लिखे जो हमें हमेशा के लिए याद रहेंगे। आज इस ब्लॉग में हम इन्हीं से मुतअल्लिक़ कुछ दिलचस्प बातें भी करेंगे और इनके सदाबहार नग़मों पर भी नज़र डालेंगे।

जब मुशायरे के स्टेज पर ही मजरूह को फ़िल्मी गीत लिखने का ऑफ़र मिला

उर्दू अदब और सिनेमा में हम जिन्हें मजरूह सुल्तानपुरी के नाम से जानते हैं, उनका अस्ल नाम ‘असरार उल हसन ख़ान’ था। बात सन् 1945 की है, जब मजरूह साहब मुंबई एक मुशायरे में तशरीफ़ फ़रमा हुए। वहाँ मुशायरे में उन्होंने जलवा तो बिखेरा ही, साथ ही उस मुशायरे में शिरकत करते हुए फ़िल्म प्रोड्यूसर ‘ए आर करदार’ साहब को भी बेहद पसंद आए। चूँकि मजरूह साहब जिगर मुरादाबादी साहब के शागिर्द थे, तो करदार साहब ने उनसे मिलना ही मुनासिब समझा कि उस्ताद के ज़रिए मिलेंगे तो बात ही कुछ और होगी। हालाँकि मजरूह साहब ने शुरू में फ़िल्मों के लिए लिखने से मना कर दिया लेकिन जब उस्ताद ने समझाया तो, वे राज़ी हो हुए | कारदार साहब उन्हें संगीतकार नौशाद साहब के पास ले गए। कहा जाता है कि नौशाद साहब ने मजरूह साहब का ‘टेस्ट’ लेने के लिए उन्हें एक धुन दी और कहा कि उस धुन पर कुछ लिखें। मजरूह साहब ने उसी धुन में लिखा,

जब उसने गेसू बिखराए

बादल आए झूमके

नौशाद साहब को मजरूह साहब का लिखा पसंद आया और उन्हें 1946 में आई फ़िल्म ‘शाहजहाँ’ के लिए साइन कर लिया। फ़िल्म के गाने काफ़ी पसंद किए गए। मशहूर गायक कुंदन लाल सहगल साहब ने तो यहाँ तक कहा कि ‘जब दिल ही टूट गया’ उनके अंतिम संस्कार में बजाया जाए। बस यहाँ से शुरू होने वाला इनका फ़िल्मी सफ़र दशकों तक चलता रहा। इससे पहले कि इनके नग़मों पर बात की जाए, इनकी समाजी ज़िन्दगी पर भी एक नज़र डालनी ज़रूरी है।

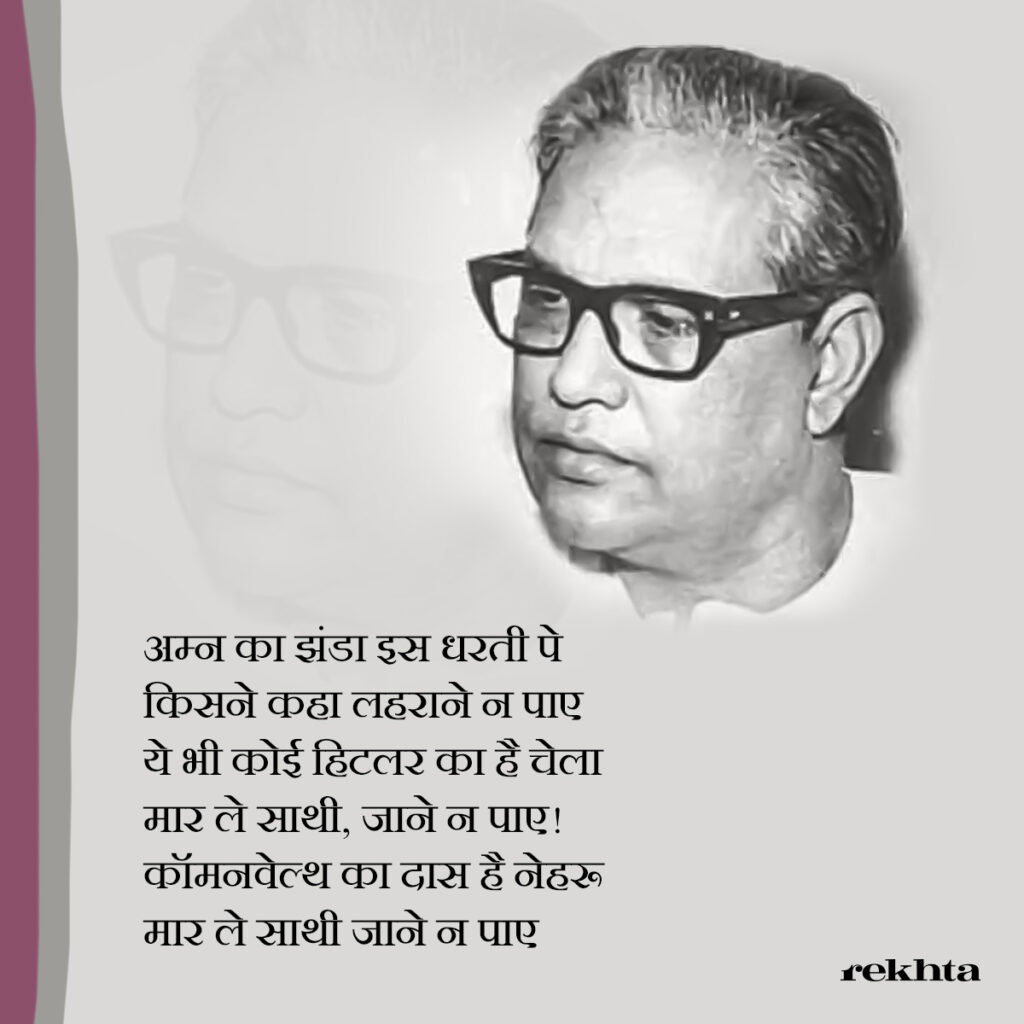

वामपंथ की ओर झुकाव और जेल का सफ़र

कोई भी शायर अपने वक़्त से कट कर कभी कुछ मानी-खेज़ रचना नहीं रच सकता | और यही बात मजरूह साहब के साथ भी थी। फ़िल्मों से परे भी वो ख़ालिस अदबी शायरी किया करते थे, और उनकी शायरी में वामपंथ का गहरा असर भी था | देश बँटवारे का दंश भोग रहा था | इसी दौरान जवाहर लाल नेहरू पर तंज़ करते हुए उन्होंने एक नज़्म लिखी और पढ़ी भी…

अपनी नज़्म में नेहरू को हिटलर से जोड़ देने की वजह से उन्हें सन् 1951 में गिरफ़्तार कर लिया गया। मजरूह साहब के लिए अपने वामपंथी इंक़िलाब से ज़ियादा अहम् और कुछ भी नहीं था | हालाँकि जेल जाने के बावजूद जेल के अन्दर रह कर उन्होंने फ़िल्मों के लिए नग़मे और इंक़िलाब के लिए गीत लिखे।

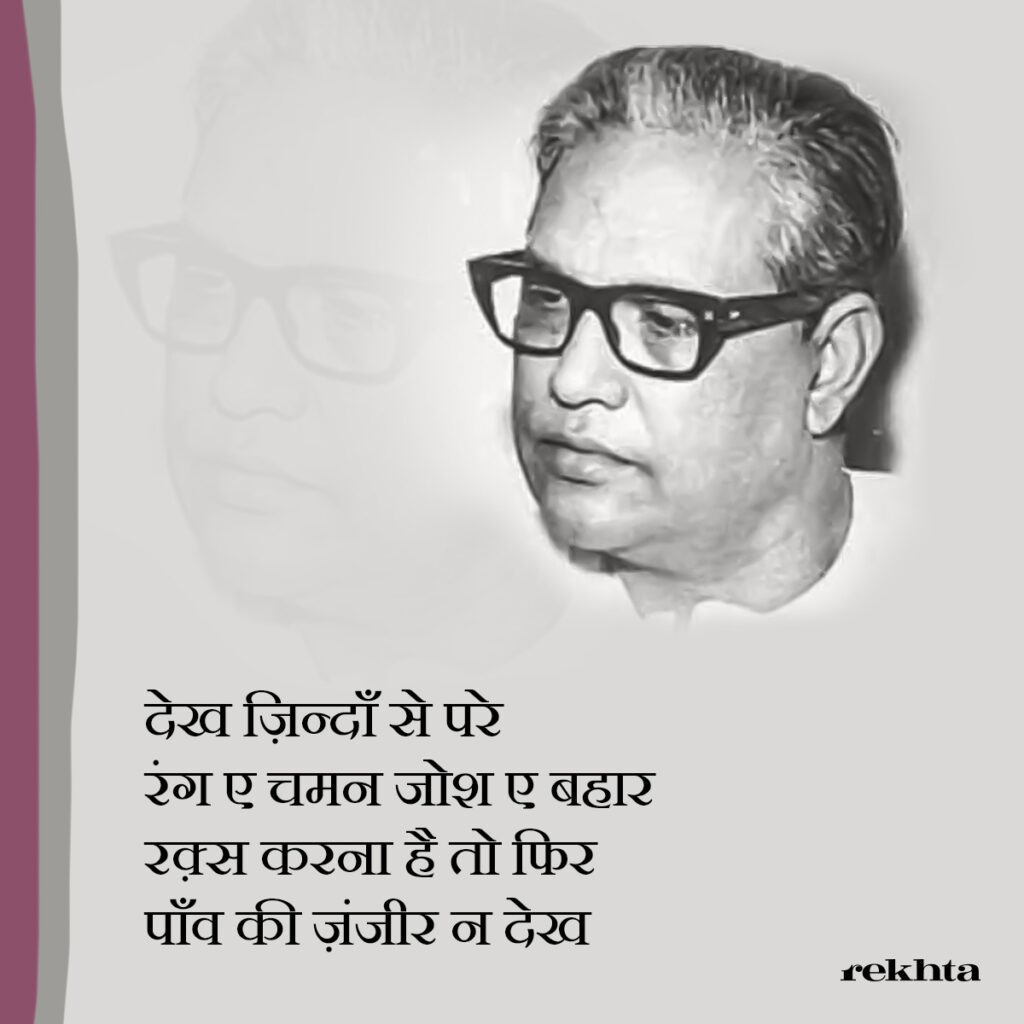

तभी तो, वो फ़रमाते हैं,

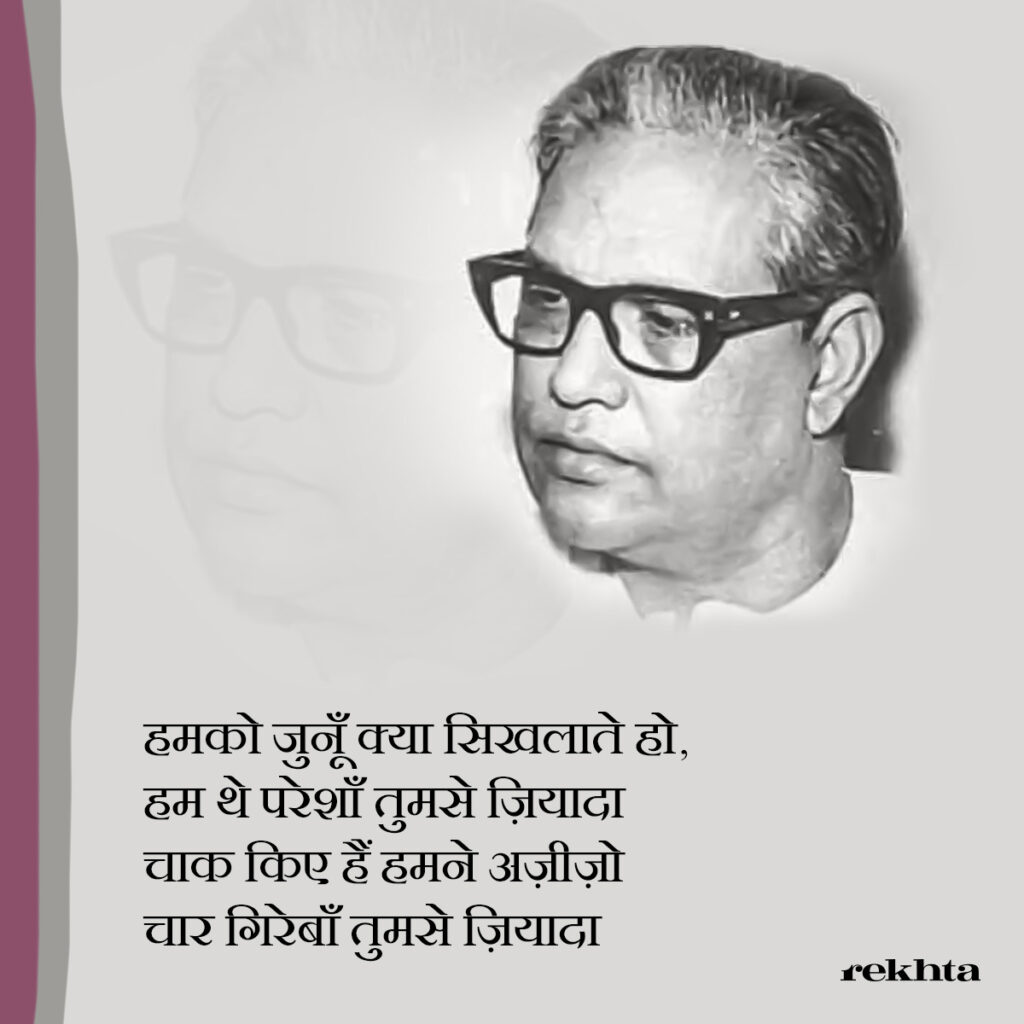

देश में वामपंथी आन्दोलन तो समय के साथ ठण्डा पड़ता गया, लेकिन सियासत पर सवाल उठाना उन्होंने कभी बंद नहीं किया और जब यारों ने समझाना शुरू किया तो इस शेर के ज़रिये जवाब दिया,

उन के फ़िल्मी गीतों की सुंदरता

एक तरफ़ वो अदब और इंक़लाब के गीत से लोगों का दिल जीत रहे थे, तो दूसरी तरफ़ सिनेमा-प्रेमियों को उनके लिखे फ़िल्मी गीत भी उतना ही असर-अनदाज़ कर रहे थे | उन्होंने फ़िल्मों में गीत लिखते हुए भी कभी अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। शायद यही वजह थी कि उनके गीतों में ज़बान और इस्तेआरों की ख़ुश्बू हमेशा बरक़रार रही। मजरूह सुलतानपुरी साहब के क़लम से जन्म लेने वाले नग़मों से हर मुहब्बत करने वाले को मुहब्बत है। फ़िल्म ‘ममता’ के लिए उनका लिक्खा ये सदाबहार गीत देखें,

रहें न रहें हम महका करेंगे

बन के कली, बन के सबा

बाग़ ए वफ़ा में…

मजरूह साहब के गीत जब हम फ़िल्मी किरदारों की ज़बान से सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो किरदार मजरूह साहब का गीत जन्म-जन्मान्तर से जी रहा है। वो गीत अज़ल से अबद तक उसी के लिए है। गीत में मिसरे यूँ ढलते हैं,

जी ज़रूर ऐसा बिलकुल लग सकता है कि इस गीत को कई बार सुना जा चुका है। अब फिर से दोहराने की क्या ज़रूरत? तो इसके जवाब में सिर्फ़ इतना कहा जा सकता है कि ऊपर लिखे मिसरों को एक दफ़ा बग़ैर किसी फ़िल्मी नज़रिए से देखिए। इसकी अहमियत ज़रा भी कम नहीं होती। इस गीत की ख़ूबसूरती जैसी की तैसी बनी रहती है। ‘लेयर्स’ में बातों को कहने का फ़न शायद यही है | मजरूह साहब ने कहीं भी सिनेमा के नाम पर ज़रा सी भी छूट नहीं ली, कि कुछ आसान सा लिख के आगे बढ़ जाया जाए। इसकी एक और बेहतर मिसाल उनका लिखा फ़िल्म ‘अभिमान’ का गीत है, मिसरे देखिए,

आपने बिलकुल सही पहचाना, ‘नदिया किनारे हेराए आई कंगना’।

इस गीत में ज़बान और तहज़ीब का जादू है| गीत का अगला बंद आप एक बार फिर ख़ुद ही सुन लीजिए, पसंद आएगा।

शायर+इंक़लाबी+फ़िल्मी गीत-कार = मजरूह सुल्तानपुरी

अपने एक इंटरव्यू में मजरूह साहब ने बताया कि उन्होंने एक गाने के लिए कई मुखड़े लिख तो रखे थे, लेकिन वो मुखड़े राजखोसला साहब को पसंद नहीं आ रहे थे, राज साहब कुछ ऐसा चाहते थे, जो सुनने वाले को पहले ही मिसरे से अपनी गिरफ़्त में ले ले। एक दिन वो अपने रिकॉर्ड प्लेयर में मल्लिका-ए-तरन्नुम ‘नूरजहाँ’ की गायी और फ़ैज़ साहब की लिखी नज़्म “मुझसे पहली सी मुहब्बत…” सुन रहे थे। इस नज़्म में एक मिसरा आया ‘तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रक्खा क्या है’। मजरूह साहब इस मिसरे के दीवाने हो गए और उन्होंने फ़ैज़ साहब से बात की कि वो इस मिसरे को ले कर एक मुखड़ा रचना चाहते हैं। फ़ैज़ साहब ने इजाज़त भी दे दी। बस फिर क्या था, मजरूह साहब ने मुखड़ा लिखा,

और इस तरह एक क्लासिक से एक दूसरे क्लासिक ने जन्म लिया।

मजरूह साहब वक़्त के साथ चलने वाले शायर थे। मजरूह साहब का ये बहुत बड़ा कारनामा है कि अपनी तमाम इंक़लाब-पसंदी के बावजूद उन्होंने अपनी शायरी को नारा नहीं बनने दिया। शायद यही वजह है कि 90 के दौर में भी उन्होंने बेहद अच्छे गीतों से बॉलीवुड को नवाज़ा | “आज मैं ऊपर, आसमाँ नीचे” गीत में उन्होंने जिस ख़ूबसूरती से ‘‘टेल मी ओ ख़ुद !!’’ की तरकीब लगाई है, उसकी ख़ूबसूरती हैरान करने वाली है और क़ाबिल-ए-तारीफ़ भी। इसी तरह से ‘क़सम से’ लफ़्ज़ का सबसे दिलचस्प इस्तेमाल गीत ‘ग़ज़ब का है दिन’ में देखा जा सकता है।

यहाँ इनके सभी गीतों पर बात तो नहीं हो सकती, कम-अज़-कम इतना कहा जा सकता है कि नए और उभरते गीत-कारों को मजरूह साहब से सीखते रहना चाहिए। बात कहने का अंदाज़ भी फ़न-कारों के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि कही जा रही बात। मजरूह साहब की शख़्सियत में एक शायर, एक फ़िल्मी-गीतकार और एक इंक़लाबी हमेशा नज़र आता रहा। आज के वक़्त में जब हर तरफ़ एक हंगामा बरपा है, मज़हब के नाम पर लड़ाईयाँ चल रही हैं, मजरूह साहब का शेर याद आता है:

मुझ से कहा जिब्रील-ए-जुनूँ ने ये भी वही-ए-इलाही है

मज़हब तो बस मज़हब-ए-दिल है बाक़ी सब गुमराही है

NEWSLETTER

Enter your email address to follow this blog and receive notification of new posts.