‘बेटा इश्क़ करो, इश्क़’ कितना बदला था पिता की इस नसीहत से मीर का जीवन

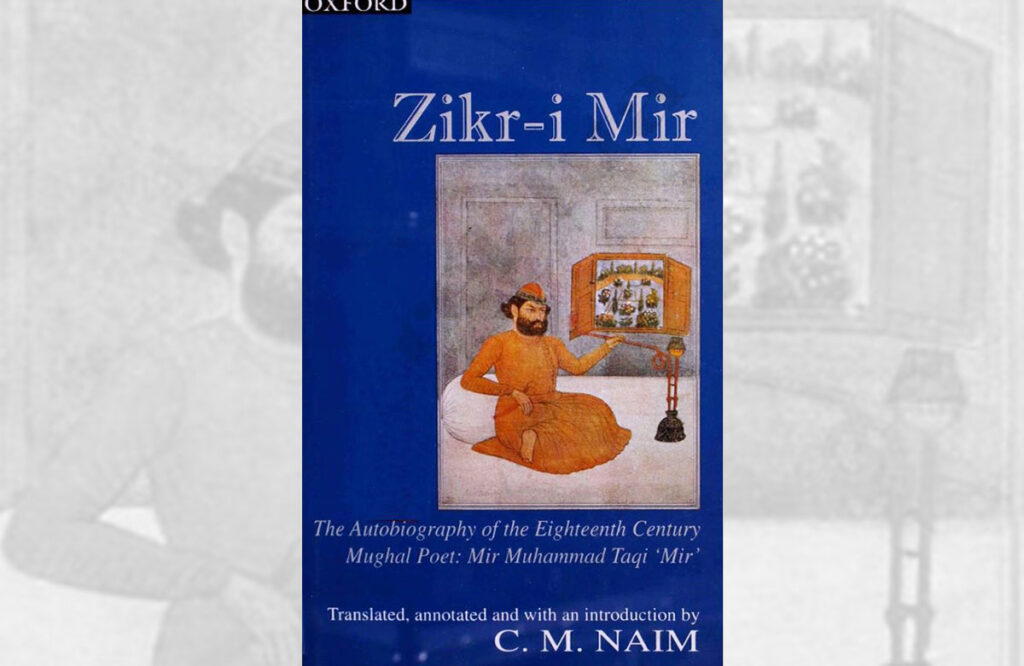

मीर तक़ी मीर की आत्मकथा ‘ज़िक्र-ए-मीर’ में दी गईं तफ़सीलात के मुताबिक़ मीर के पिता अली मुत्तक़ी इश्क़-पेशा, सूफ़ी-मनुश और ध्यान-ज्ञान में मगन रहने वाले व्यक्ति थे। वो जब कभी जोश में आते तो मीर का हाथ थाम कर फ़रमाते, “बेटा इश्क़ करो, इश्क़! इश्क़ ही इस दुनिया में मुतसर्रिफ़ है। अगर इश्क़ न हो तो दुनिया का ये निज़ाम बाक़ी नहीं रह सकता। बे-इश्क़ ज़िंदगी वबाल है। दुनिया में जो कुछ है इश्क़ का ही ज़ुहूर है।”

किशोरावस्था में ही मिल जाने वाले इस सबक़ को लेकर मीर उम्र भर जीते रहे। उनकी ज़िंदगी का कोई काम इश्क़ के शोर और वलवले से ख़ाली नहीं था। उन्होंने न सिर्फ़ पिता से ये नसीहतें सुनी थीं बल्कि इश्क़ में शराबोर उनके जीवन का नज़ारा भी किया था।

मीर बताते हैं कि एक दिन उनके पिता जुमा-बाज़ार की सैर को निकले कि अचानक एक तेली के लड़के पर उनकी नज़र जा पड़ी। देर तक उसे देखते रहे और मुहब्बत में दिल खो बैठे। जब लड़के ने कोई इल्तिफ़ात न किया तो ग़म-ज़ादा वापस लौट आए। इश्क़ की आग पर क़ाबू पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकामी हाथ लगी। उसकी याद में तड़पते और रोते रहते। चंद दिन में ही यह हालत हो गई थी कि नौकर का कंधा पकड़ कर ज़मीन पर पैर रखते और कुछ क़दम चल पाने की हिम्मत कर पाते।

इन मुशाहिदों और पिता की सोहबत में प्राप्त हुए अनुवभों ने मीर को एक बेमिसाल इश्क़-पेशा व्यक्ति के रूप में ढाल दिया था और उनके जीवन को इश्क़ के नित-नए तजरबात से आश्ना होने के क़ाबिल बना दिया था।

फिर मीर थे, इश्क़ था और शायरी थी…

पहले इश्क़ की रुस्वाई

मीर तक़ी मीर का जन्म अकबराबाद (आगरा) में हुआ था। अभी ग्यारह वर्ष के ही थे कि पिता का निधन हो गया। इसके बाद आने वाले दिन उनके जीवन में मुश्किलों और कठिनाइयों भरे रहे। सौतेले भाई ने बुरा सुलूक किया। रोज़ी-रोटी का कोई ज़रिया नहीं था। हालात से मजबूर मीर अजीविका की तलाश में भटकते हुए दिल्ली आ पहुंचे। यहां किसी तरह समसाम उद्दौला के दरबार तक रसाई हुई। समसाम उद्दौला मीर के पिता से अक़ीदत रखता था। जब उसे अली मुत्तक़ी के निधन का पता चला और मीर की बे-हाली देखी तो एक रूपया रोज़ाना के हिसाब से वज़ीफ़ा मुक़र्रर कर दिया और मीर शाद (खुश) हो कर आगरा लौट आए।

दरबार के वज़ीफ़े से आर्थिक ज़रूरतें तो किसी तरह पूरी होने लगी थीं, लेकिन अब समय के साथ इश्क़ की ज़रूरतों ने सर उठाना शुरू कर दिया था। पिता की नसीहतें मीर की ज़िंदगी में नुमू पाने लगीं थीं। आर्थिक सुकून था, जोश-ए-जवानी था कि इन्हीं दिनों में मीर को इश्क़ का पहला तजरबा हुआ। परिवार की ही एक ख़ातून को दिल दे बैठे। इश्क़ की आग ऐसी लगी कि दिल की दुनिया बे-क़ाबू हो गई। कुछ समय तो इश्क़-ओ-आशिक़ी का ये सिलसिला ख़ामोशी से चलता रहा और मीर मगन रहे, लेकिन धीरे-धीरे ख़बर आम हो गई और इश्क़ की ख़ुश्बू पर्दों से बाहर आने लगी। हर तरफ़ से रुस्वाई मिली, लानत-मलामत की जाने लगी। सब अपने, दुश्मन हो गए और मीर को अकबराबाद की ज़मीन दोबारा तंग महसूस होने लगी। आख़िरकार लोगों की बातों और उनके रवैय्यों से मजबूर मीर नाकामि-ए-इश्क़ का दाग़ सँभाले दिल्ली की तरफ़ रवाना हुए।

चला अकबराबाद से जिस घड़ी

दर-ओ-बाम पर चश्म-ए-हसरत पड़ी

मीर जब इस बार दिल्ली पहुंचे तो ये पहली जैसी दिल्ली नहीं थी। समसाम उद्दौला नादिर शाह से मुक़ाबला करते मारा जा चुके था। दिल्ली के हर गली कूचे में तबाही की दास्तानें बिखरी पड़ीं थीं। इस शहर-ए-वीराँ में उनका न कोई शनाशा (जानकार) था न कोई ग़म-ख़्वार। बस एक मामूं का दर था (सिराज उद्दीन अली ख़ां आरज़ू), जहां पनाह मिल सकती थी। सो मीर आरज़ू के घर आ ठहरे।

इधर उनके सौतेले भाई हाफ़िज़ मुहम्मद हसन ने आरज़ू को ख़त लिख कर अकबराबाद में मीर की हरकतों और ख़ानदान की ख़ातून से इश्क़-बाज़ी की ख़बर दे दी थी। लिखा था, “मीर मुहम्मद तक़ी फ़ित्ना-ए-रोज़गार है। दोस्ती के पर्दे में उसका काम तमाम कर देना चाहिए।” ये जान कर आरज़ू मीर के साथ दुर्व्यवहार करने लगे। हर समय उन पर नज़र रखते, डाँटते, फटकारते। एक शाम मीर आरज़ू के साथ दस्तरख़्वान पर बैठे थे कि उन्होंने डांट, फटकार शुरू कर दी, जिससे मीर ऐसे बद-दिल हुए कि दोबारा मामूं की तरफ़ नहीं पलटे।

दीवानगी का दौर और इश्क़ का ज़ोर

अकबराबाद छूट जाने का दुख था, नाकाम इश्क़ का दाग़ था और फिर मामूं की ज़्यादतियां, इस सब का नतीजा ये हुआ कि मीर हवास पर क़ाबू खो बैठे और पागल हो गए।

दीवानगी इतनी बढ़ी कि उन्हें बेड़ियों में बांध कर रखा जाता। लोग उनके दरवाज़े तक आने में भी ख़ौफ़ महसूस करते। मीर के साथ वक़्त गुज़ारने वाले शायर सआदत खाँ नासिर बताते हैं कि पागलपन उनकी तबियत पर ग़ालिब आ गया था। वो ओल-फ़ोल बक कर ज़बान गंदी करते और हर शख़्स को गालियां देना, पत्थर मारना उनका शेवा (आदत) हो गया था।

जुनून और दीवानगी के यही दिन थे कि मीर को इश्क़ के दूसरे तजरबे का सामना हुआ। जिसने उनके दिल-ओ-दिमाग़ की दुनिया ही बदल कर रख दी। रात में जब वो चाँद की तरफ़ देखते तो वहां से एक परी-पैकर उनकी तरफ़ आता और इश्क़ की आग में तपा कर सुबह होते ही ग़ायब हो जाता। उस परी-पैकर के साथ रात गुज़ारने के बाद मीर सुबह में तन्हा रह जाते और जुनून के आलम में अपने छोटे से हुजरे में पड़े रहते। ‘ज़िक्र मीर’ में मीर ख़ुद ये कहानी सुनाते है,

“चाँदनी रात में एक पैकर-ए-ख़ुश-सूरत, कमाल-ए-ख़ूबी के साथ कुर्रा-ए-क़मर (चाँद) से मेरी तरफ़ बढ़ता और मुझे बे-इख़्तियार कर देता। जिधर भी मेरी आँख उठती उसी रश्क-ए-परी पर पड़ती, जिस तरफ़ भी देखता था उसी ग़ैरत-ए-हूर का तमाशा करता था। हर रात उससे सोहबत रहती और हर सुबह उस बिन वहशत रहती। जब सुब्ह नुमूदार होती तो वो जले दिल से ठंडी आह भरती और चांद की तरफ़ वापस हो जाती। मैं तमाम दिन जुनून करता और उसकी याद में दिल को ख़ून करता। हाथों में पत्थर लिए फिरता, मैं उफ़्तां-ओ-ख़ेज़ाँ और लोग मुझसे गुरेज़ाँ।”

मीर ने बाद के दिनों में अपने दीवानेपन और चाँद से उतर आने वाले सितम-पेशा माशूक़ पर ‘ख़्वाब-ओ-ख़्याल’ के नाम से एक मसनवी (शयारी की विधा) भी लिखी और पूरा माजरा शायराना अंदाज़ में बयान किया। मसनवी के कुछ शेर पढ़िए,

जिगर जौर-ए-गर्दूं से ख़ूँ हो गया

मुझे रुकते-रुकते जुनूँ हो गया

नज़र रात को चाँद पर जा पड़ी

तो गोया कि बिजली सी दिल पर गिरी

नज़र आई इक शक्ल महताब में

कमी आई जिससे ख़ौर-ओ-ख़्वाब में

जो देखूँ तो आँखों से लहू बहे

ना देखूँ तो जी पर क़यामत रहे

मीर बताते हैं कि चार-पाँच महीनों तक दीवानगी का गढ़ा हुआ ये ख़्याली माशूक़ उन पर क़यामत ढाता रहा। उन दिनों पिता की मुरीद रही एक ख़ातून ने मीर को सहारा दिया। उनके ईलाज पर पैसे ख़र्च किए। टोटकों, तावीज़ों और दवाओं के असर से मीर सेहतयाब होने लगे। धीरे-धीरे ना-मालूम माशूक़ का जादू भी उतरता रहा और दिल पर लगे ज़ख़्म मुंदमिल होने लगे।

एक और मुआशिक़ा

चंद महीनों बाद मीर ठीक तो हो गए लेकिन दीवानगी की एक परछाई और इश्क़ की धूप हमेशा उनके साथ रही। इस धूप और परछाई के साथ उन्होंने कैसे बसर की इसकी एक झलक ख़ुद मीर के इन शब्दों में मिलती है। दिल्ली में बीते अपने दिनों को याद करते हुए लिखते हैं,

“मैं वहाँ (दिल्ली में) रहता था, जलसे करता था, शेर पढ़ता था, आशिक़ाना ज़िंदगी गुज़ारता था, रातों को रोता, हसीनों से इश्क़ लड़ाता, उनके हुस्न की तारीफ़ें करता और लंबी-लंबी ज़ुल्फ़ों वाले माशूक़ों के साथ रहता, एक लम्हे के लिए भी उनसे जुदाई होती तो बेक़रार हो जाता।”

मीर ने आत्मकथा में अपने इस रंगीन जीवन का बहुत विस्तृत वर्णन तो नहीं दिया, वे निजी हालात पर लिखते-लिखते अपने समय की उथल-पुथल का ब्यौरा देने लगते हैं, लेकिन उनके जीवन में दिलचस्पी रखने वालों के उनकी लिखी मसनवियाँ (उर्दू शायरी की विधा) बहुत काम आती हैं। उनसे वे ख़ाली जगहें ख़ुद भर जाती हैं जिन्हें मीर आत्मकथा में छोड़कर आगे बढ़ गए हैं।

पचास बरस की उम्र में एक विवाहित स्त्री से मुआशिक़े का वाक़िया भी ऐसा ही है। ये मुआशिक़ा तब नज़र में आया जब मीर ने मसनवी ‘मामलात-ए-इश्क़’ लिखी और ख़ूब मज़े लेकर माशूक़ से छेड़-छाड़ और वस्ल के क़िस्से सुनाए।

बूढ़े होते मीर की ज़िंदगी में आने वाली ये ख़ातून शादी-शुदा थी। मीर कहते है,

वे तो हर-चंद अपने तौर के थे

पर तसर्रुफ़ में एक और के थे

लेकिन धीरे-धीरे मामलात बढ़ते गए। ख़ूब छेड़-छाड़ चलती, जौर-ओ-जफ़ा के सिलसिले रहते। कभी महबूब लुत्फ़ का मामला करता तो कभी सीने पर पाँव रखता, कभी पाँव पर आँखें मलवाता। कभी ऐसे उँगलियाँ दबाता कि मीर दर्द से बिलक उठते, लेकिन इश्क़ में ये दर्द उनके लिए लुत्फ़ से ख़ाली न होता। लिखते है,

एक दिन फ़र्श पर था मेरा हाथ

बातें करते थे वे भी मेरे साथ

पाँव से एक उंगली मल डाली

लुत्फ़ से दर्द वो ना था ख़ाली

दर्द से की जो मैंने बे-ताबी

दस्त-ए-नाज़ुक से देर तक दाबी

गाह बे गाह पाँव फैलाते

मेरी आँखों से तलवे मलवाते

चल कर आते थे जब कभी इधर

पाँव रखते थे मेरी आँखों पर

मीर उम्र के इस मरहले में भी पूरे जोश, जुनून और ख़ुद-सुपुर्दगी के साथ प्यार किए जा रहे थे। एक बार तो एसा हुआ कि जब महबूबा पान खा रही थी तो मीर उसके मुँह का चबा पान ही मांग बैठे। पहले तो वो हँसकर टाल गई, लेकिन फिर न जाने क्या दिल में आई कि उसने उगाल दे दिया और मीर निहाल हो गए।

एक दिन पान वे चबाते थे

सुर्ख़ लब उनके मुझको भाते थे

कह उठा मैं अगर उगाल मुझे

मुँह से दो तो करो निहाल मुझे

हँसके उस वक़्त मुझको टाल दिया

फिर उसी रंग से उगाल दिया

‘शौक़ का सब कहा क़ुबूल हुआ’

यह पहला इश्क़ था जिसमें मीर के सितारे अभी तक मीर के साथ थे। समय गुज़रता रहा और दोनों जानिब इश्क़ की आग और तेज़ होती गई। वस्ल के वादे होते और टूट जाते। फिर एक दिन वो आया कि ज़िला करनाल की तरफ़ किए गए एक सफ़र में मीर उस सितम-पेशता माशूक़ के साथ थे। उम्मीदें बर आईं। ख़ुद मीर का लिखा पढ़िए,

जब बदन में रही ना मुतलक़ ताब

एक दिन हम वे मुत्तसिल बैठे

शौक़ का सब कहा क़ुबूल हुआ

यानी मक़्सूद-ए-दिल हुसूल हुआ

वास्ते जिसके था मैं आवारा

हाथ आई मेरे वो मह-पारा

मीर के तन-बदन से विसाल की हरारत अभी ख़त्म भी न हुई थी कि महबूब समाजी ज़िल्लत के ख़तरे के चलते उनसे जुदा हो गया। उसके पास मीर जैसा हौसला तो न था कि इश्क़ की ख़ातिर रुस्वा होता। ये तो मीर ही थे कि बुढ़ापे में भी ज़िल्लतें गवारा करते फिरे और ऐरों-ग़ैरों के ताने सुनें।

मीर ने महबूब से जुदाई का मंज़र बहुत विस्तार से बयान किया है। महबूब के जाने के बाद दुनिया मीर के लिए तारीक (अँधेरी) हो गई थी। उनके बदन में साँसें तो थीं लेकिन वो ख़ुद को मुर्दों में शुमार करते थे।

उनसे रुख़स्त हुए जो बाद-ए-शाम

तीरा देखा जहान को हर गाम

यूं हुआ उनके कूचे से आना

जैसे होवे जहान से जाना

अब मीर के ना-तवाँ आसाब में वो ताब न थी कि हिजर के इस सदमे को आसानी से झेल सकें। ग़रज़ मीर ख़ामोश हो कर बैठ रहे।

इश्क़ इक मीर भारी पत्थर है

कब ये तुझ ना-तवाँ से उठता है

इस वाक़िए के बाद, यानी 1772 से 1782 तक वो समय था जो मीर दिल और शहर दोनों की वीरानी का मातम करते ख़ाना-नशीनी की हालत में गुज़ारते रहे।

1782 में आसिफ़ उद्दौला के बुलावे पर वो लखनऊ के लिए रवाना हुए और यहाँ मुर्ग़-बाज़ी के एक मुक़ाबले में बादशाह से मिलते ही उनकी रंजीदा (दुखी) तबियत में दोबारा ख़ुशी की चंद किरनें पलट आईं।

NEWSLETTER

Enter your email address to follow this blog and receive notification of new posts.