सहीह मानों में फ़ारूक़ी साहब एक इनसाइक्लोपीडिया की तरह थे

हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अवाम के बीच कान पकड़ कर ये कह सके कि हसरत मोहानी का शेर:

चुपके- चुपके रात- दिन आँसू बहाना याद है

हमको अब तक आशिक़ी का वो ज़माना याद है

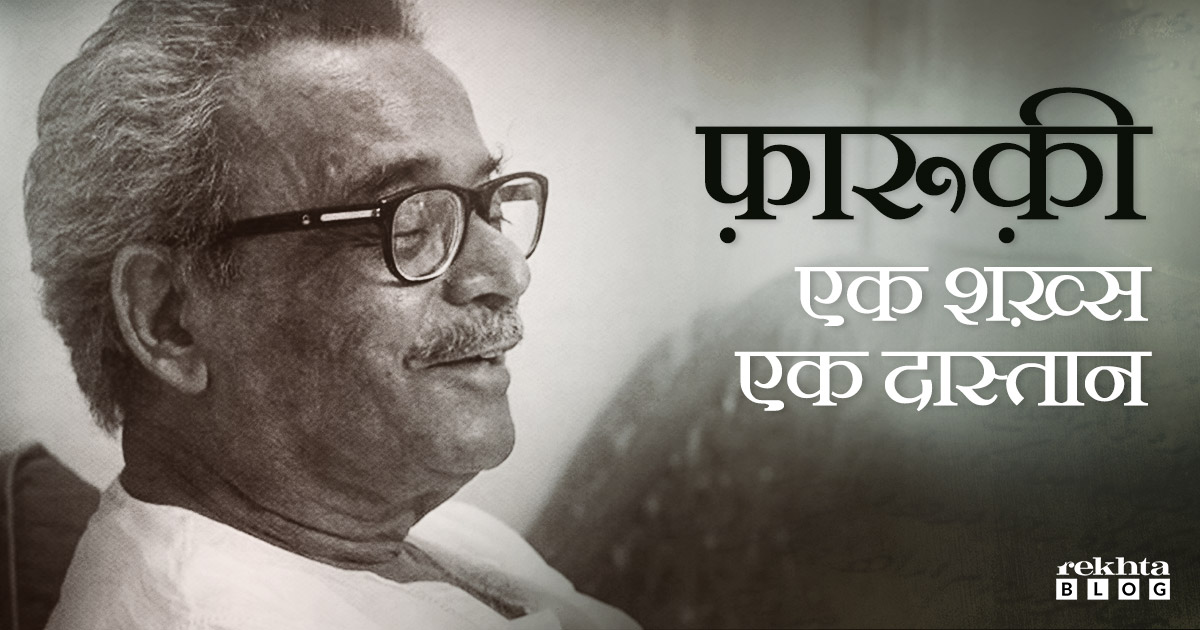

अगर मीर सुनते तो इस पर थूक देते। एक नक़्क़ाद की हैसियत से अपनी पहचान बनाने वाले शम्सुर्रहमान फ़ारूक़ी की शिनाख़्त कम-अज़-कम मेरी नज़र में मह’ज़ बतौर-ए-नक़्क़ाद नहीं है। जब से मैं फ़ारूक़ी साहब को जानता हूँ, तब से यही सोचता आया हूँ कि मैं उन्हें किस ज़बान का उस्ताद समझूँ और किस सिन्फ़ का। मैं क्या समझूँ कि वो कौन हैं? सन 1981 में शाइअ हुई उर्दू शाइरी पर लिखी उनकी किताब The secret mirror पढ़ी तो सोचा कि वो शाइरी की समझ रखने वाले एक बेहतरीन नस्र-निगार हैं, और उर्दू तन्क़ीद के T.S. Eliot कहे जाने वाले पद्म श्री फ़ारूक़ी की किताबें ”शे’र, ग़ैर-शे’र और नस्र”, ”अफ़्साने की हिमायत में”, ”शे’र-ए-शोर-अंगेज़”, ”उर्दू का इब्तेदाई ज़माना” और ”The Sun That Rose From The Earth” इस बात की सनद हैं, लेकिन उनकी मुख़्तलिफ़ पहचानें सिर्फ़ यहीं आ कर दम नहीं लेती हैं। वो अपने शे’री मज्मूए ‘गंज-ए-सोख़्ता’ के हवाले से एक शाइर भी साबित होते हैं।

उम्र-ए-रवाँ की मंज़िलें तूल-ए-तवील मुख़्तसर

आप भी हम-सफ़र रहे ग़ैर भी हम-इनाँ गया

”सवार और दूसरे अफ़्साने” से उनकी पहचान एक अफ़्साना-निगार की बनती है और ”कई चाँद थे सर-ए-आसमाँ” (एक ऐसा नॉवेल जिसका क़र्ज़ अहल-ए-अदब, अहल-ए-उर्दू तो क्या बल्कि पूरी अदबी दुनिया कभी नहीं चुका सकती), लिख कर वो पूरी दुनिया को हैरान करने से नहीं चूके कि वो एक अज़ीम नॉवेल- निगार भी हैं।

शम्सुर्रहमान फ़ारूक़ी वो शख़्स थे जिनके मज़ाक़ में भी इल्म निहाँ होता था। ये मुबालग़ा नहीं होगा अगर मैं कह दूँ कि फ़ारूक़ी साहब को सिर्फ़ 10 घंटे सुन कर आप उर्दू अदब के ग्रेडुएट हो सकते हैं।

इस दौर में जब 60 की उम्र छूते-छूते इंसान के हाथ-पैर काँपने लगते हैं, तब 85 साल के बूढ़े नौ-जवान की ज़बान तक नहीं काँपती। काग़ज़ों पर रक़्स करते उनके क़लम ने न जाने कितने सफ़्हों को आसमान की बुलन्दी अता की है। अगर उर्दू ज़बान कोई औरत होती, तो बिला-शुब्हा वो उनकी मौत पर एक विधवा की तरह सोग मना रही होती।

मैं हमेशा से सुनता आ रहा था कि शाइरी दिल का मुआमला है। शाइरी में दिमाग़ का कोई काम नहीं होता, लेकिन इस बात को मानने के लिए मैं कभी तैयार नहीं था। मैं दुखी था कि मुझे मेरा तरफ़-दार कब मिलेगा? नाज़ुक उम्र के एक मरहले पर मुझे फ़ारूक़ी साहब पढ़ने को मिले और मुझे मेरा तरफ़-दार मिल गया। वो नहीं मानते थे कि शाइरी में दिल-विल का कोई दख़्ल होता है। दास्तान-ए-अमीर हम्ज़ा की एक क़िस्त का एक वाक़िआ बताते हुए वो फ़र्माते हैं कि एक बार अमीर हम्ज़ा के शहज़ादे एक महफ़िल में तशरीफ़ फ़र्मा थे, जहाँ शाइरी और मौसिक़ी का दौर चल रहा था। इसी दरमियान किसी ने ऐसी एक नज़्म छेड़ दी, जिसका मज़्मून ज़िन्दगी से फ़ल्सफ़े से मुतअल्लिक़ा था। जिसमें ज़िन्दगी और हयात का ज़िक्र था। जीने-मरने की बातें थीं। हुआ यूँ कि यकबयक शहज़ादे साहब की आँखें फूट पड़ीं। वो रोने लगे। महफ़िल में मौजूद तमाम लोग दौड़ कर उनके नज़्दीक गए। उनसे रोने का सबब पूछा गया। आख़िर-कार उन्हें अमीर हम्ज़ा के पास ले जाया गया। अमीर हम्ज़ा ने उनसे उनके रोने का सबब तलब किया। शहज़ादे ने जवाब दिया ”आज हमने जो महफ़िल में सुना है, वो हमारे दिल को लग गया। क्या मा’लूम हमने कितने लोगों की बातें न मानी होंगी। न जाने कितने लोगों को दुख दिया होगा। और भी न जाने क्या- क्या बुरे काम किए होंगे। हमारा इतना बड़ा महल है। 60 हज़ार बादशाह हमारे नीचे काम करते हैं। और आख़िर में हमें एक दिन मर ही जाना है।” अमीर हम्ज़ा ने जवाब दिया ”बेटा ये सब शाइर हैं। इनका काम ही बातें बनाना हैं। इनकी बात क्या मानना। इन्हें तो नया मज़्मून बनाने से मतलब, फिर चाहे मज़्हब, ईमान कुछ रहे कि न रहे।”

और शाइरी में मज़्मून कैसे बनाया जाता है, के हवाले से वो जदलियाती लफ़्ज़ के अज्ज़ा के मुतअल्लिक़ फ़ारूक़ी तीन हैरत-अंगेज़ मुशाहिदात करते हैं।

पहला: किसी एक चीज़ से किसी दूसरी चीज़ का मुवाज़ना करने वाली तक़रीर की क़िस्म को तश्बीह कहते हैं।

दूसरा: इस्तिआरे के मुआमले में मुबालग़ा भी एक तरह का इस्तिआरा ही है।

तीसरा: जहाँ तक तश्बीह की बात है, उसमें कम अल्फ़ाज़ में बड़ी बात वाज़ेह हो जाती है। जैसे- ”फ़लाँ की शक्ल बे-इन्तहा ख़ूबसूरत है”, को ‘फ़लाँ चाँद है’ कह कर बात पूरी की जा सकती है।

फ़ारूक़ी ये भी बताते हैं, कि तश्बीह की वज़ाहत होनी चाहिए न कि मआनी की। कॉम्पैक्टनेस और जदलियाती अल्फ़ाज़ शाइरी में एक तब्दीली- असर (transforming effect) पैदा करते हैं। तश्बीह का मक़्सद इबहाम (ambiguity) है। उन्होंने Thomas Hardy का हवाला दिया, जिसके मुताबिक़ इबहाम मुवासलात का हिस्सा है। वो इस बात पर ज़ोर दे कर कहते हैं कि इबहाम शाइर के इरादे से आज़ाद होता है। अगर मत्न में इबहाम है, तो इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता कि शाइर दर-अस्ल क्या कहना चाहता है।

इस बात का हवाला देने के पीछे मेरा वाहिद और मा’मूली-सा मक़्सद फ़क़त इतना बताना है कि शाइरी में ये सब काम दिमाग़ का होता है, दिल का नहीं।

बहरहाल !

मेरे गाँव में एक लफ़्ज़ राइज है ‘खाले’ या’नी नीचे। बहुत महीनों तक तलाश करने के बा’द मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि ये लफ़्ज़ मेरे गाँव के इलावा नज़्दीकी दीगर गाँवों या क़स्बों में भी नहीं बोला जाता। मैंने दुनिया भर की लुग़त, जो ‘’मुहैय्या‘’ हो सकीं, को खँगाल मारा, लेकिन ‘खाले’ लफ़्ज़ कहीं बरामद नहीं हुआ। आख़िर-कार इत्तेफ़ाक़ से एक रोज़ मैंने फ़ारूक़ी साहब की एक तक़रीर में मुसहफ़ी का एक शे’र सुना:

मालिक-उल-मुल्क नसारा होवे कलकत्ता ले

ये तो निकली अजब इक वज्ह की जंजाल की खाल

उन्होंने जब ‘खाल’ लफ़्ज़ पढ़ा, तो अपनी हैरत का इज़्हार करते हुए कहा था ‘मैंने कहा ये ‘खाल’ क्या लिख रहा है भाई। फिर मैंने लुग़त में ढूँढा, तो मा’लूम हुआ कि खाल का एक मतलब ‘घाटी’ और ‘ख़न्दक’ भी होता है। तो मुझे ख़याल आया कि बचपन में हमारे यहाँ जो कहार होते थे, वो डोली उठाते वक़्त बोला करते थे ”ऊँचा: खाला देख के।”

उस रोज़ मुझे ज़बान की एक अजीब-ओ-ग़रीब फ़ित्रत मा’लूम पड़ी और वो ये कि ज़बान आवारा होती है। अपनी मर्ज़ी की मालिक, कहाँ की हो कर रह जाए और कहाँ जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं।

फ़ारूक़ी उम्र भर इस बात पर ऐ’तराज़ जताते रहे कि मीर रोने-धोने भर के शाइर नहीं बल्कि उनके सोचने की हद इतनी वसीअ है, जितनी किसी शाइर की नहीं। वो बताते थे कि मीर ने ज़िन्दगी से वाबस्ता कोई पहलू तन्हा नहीं छोड़ा जिस पर उन्होंने शे’र न कहा हो। मुख़्तसर ये कि मैंने फ़ारूक़ी साहब ही से सीखा कि किसी भी शाइर के बारे में अपनी राए क़ाएम करने के लिए उसका इन्तेख़ाब नहीं बल्कि दीवान बल्कि कुल्लियात पढ़ना ज़रूरी है।

उर्दू के अज़ीम उस्ताद से मैंने क्या-क्या सीखा है, इसका ज़िक्र एक मुख़्तसर तहरीर बयान करना ना- मुमकिन है।

फ़ारूक़ी साहब अलविदाअ…

NEWSLETTER

Enter your email address to follow this blog and receive notification of new posts.